朱殿封

2019年04月13日10:31 來源:大眾日報

參加支前的民眾

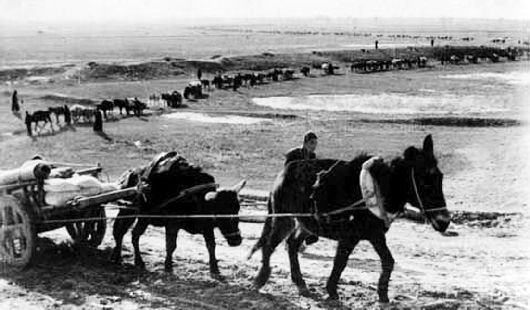

支前車隊

一人參軍,全家光榮

炮聲隆隆,戰火又起。

蔣介石撕下面具,1946年6月,發動了對解放區的全面進攻。

冀魯邊區人民心頭陰雲籠罩:“剛把日本鬼子打跑,國民黨反動派又來搗蛋,這是成心不讓咱老百姓過安生日子呀!”

青壯年憤怒地凝眉攥拳:“誰不讓咱好過,咱也不讓他好活!”

“走,打老蔣去”

1946年9月的一天,南皮縣城關北街農民徐春雲領著二兒子徐天才找到解放軍部隊首長,他把兒子往前一推說:“俺把兒子交給你,加入隊伍打反動派去。”

首長見徐天才一臉孩子氣,問道:“今年多大?”

“16歲。”

首長皺了皺眉頭說:“大叔,打仗要流血犧牲,孩子年齡還小,過兩年再讓他參軍吧。”

徐春雲一聽急了:“首長,等他長大了仗也打完了,那都晚了三春了。”懇求說:“這回你就帶他走吧。”

徐天才朗聲說:“俺啥苦都能吃,不怕死。”

首長在猶豫。徐春雲悲切地念叨:“首長,土改前,頭一窮苦是俺家,著件衣衫補千重,朝夕乞討幾個庄,老婆孩子餓斷腸。往后,要是讓反動派佔了天下,窮苦人還得過要飯討食、扛活到月(指長年累月扛活)的日子。你說,打反動派咱不去當兵誰去當兵?”

徐春雲家祖孫幾代都是叫花子,他家6口人,房無一間,地無一壟。抗戰期間一家人在泊鎮乞討,妻子有時到車站給人撿棗,辛勞一天掙兩個米面窩頭。懷胎臨產時給人推磨,孩子生在磨道裡。她產后拖著虛弱的身子去討飯,把一個三歲的孩子拴在窗櫺上,孩子掙斷繩子掉到地上摔死了。1945年9月,南皮縣城解放,徐春雲送大兒子徐天玉參加了八路軍。土改中他家分得10間房、10畝地、一頭牛,從此有了自己的家和業。他從心裡感激共產黨,聽說國民黨反動派要進攻解放區,他決然地把二兒子送來參加解放軍。

首長聽后動了感情,破格收下徐天才。徐天才戴上了大紅花(1950年在解放海南島戰役中光榮犧牲)。

南皮縣烏馬營鎮劉旺泉村青年馮常山入伍那天,新媳婦親手把大紅花給他戴在胸前,送出門,送出村,一直把他送到蓮花池區政府。馮常山小時候討飯多年,父親給地主扛長活。1944年6月,他娘遭受小鬼子毒打,半月后含恨離世。父親領著他姐弟四人艱難度日,剛滿周歲的妹妹無法養活,隻得忍痛送人,姐姐為照顧家庭給人家做了童養媳。馮常山家土改中分得10畝地、兩間房,弟弟上了學,他當了民兵,1947年年節裡還娶了媳婦。他父親語重心長地囑咐孩子們:“咱家能過上好日子,都是托共產黨毛主席的福哇!到啥時候也不能忘了本。”

1947年7月,縣委在店子區召開城關、泊東、店子、烏馬營幾個區的民兵會議,動員青年參軍支前。縣領導慷慨激昂:“國民黨反動派要讓地主再騎到窮人頭上作威作福,讓窮人受二茬罪,大家說能答應嗎?”

民兵們義憤填膺:“不答應!不答應!不答應!”喊聲如平地滾過春雷。

馮常山第一個站起來報名參軍。他鼓動大家說:“有硬骨頭的翻身農民,就拿起槍杆子同反動派干到底!”眾人一呼百應,會議期間有八九百名民兵當場報名。有的民兵猶豫,馮常山找他們談心,又有5名民兵報名。上級給馮常山記二等功,頒發獎品。

馮常山參軍對家裡是先斬后奏。父親得知立馬支持說:“孩子,你做得對。窮人的江山得靠咱窮人去爭,你去吧。”

馮常山晚上問媳婦:“預先沒跟你商量,你願意我去嗎?”媳婦脫口說:“當然不願意。”馮常山心裡一緊。媳婦接著又說:“誰願意讓你走!可是,為著消滅反動派,過上長久安穩日子,不願意也得願意。俺可不是不分好歹的人。你走后,照顧老人、家裡地裡的活兒有我呢,你早點打垮反動派早點回來。”馮常山感動啊,眼裡裝滿了淚。馮常山參加了濟南、淮海、渡江、解放上海等戰役,16次立功,從戰士升任營參謀。

“走,打老蔣去!”

滄縣軍馬站村婦救會長、共產黨員翟鳳英和丈夫雙雙入伍。南皮縣王寺區20多位女青年動員未婚夫參軍﹔小郭庄31戶人家,有31名青年報名“滿堂彩”。黃驊縣(現為市)馮家堡村陳坤嶺、陳鳳崗、陳鳳歧爺兒仨一起加入隊伍。靖遠縣(鹽山縣)大尤村梁大娘先送兩個兒子上戰場,又動員兩個女婿報了名﹔望樹區於化村一次80多人參軍,號稱“於化連”﹔趙毛陶區(現屬海興縣)有4個村各參軍一個連。他們說:“不打下反動派去,要回來也是躺在擔架上。”

內戰爆發后,冀魯邊區各縣貫徹上級指示,在全民中開展“要和平不要戰爭”“國民黨必敗,共產黨必勝”的宣傳教育,提出“保家、保國、保衛勝利果實、保衛解放區”“一人參軍,全家光榮”,向群眾講解“為誰參軍,為誰打仗”的道理,鼓勵合乎條件的青壯年參軍,不合乎條件的積極支持參軍,黨員、干部帶頭參軍。“好男兒上前線,殺敵立功把功建”,縣縣、區區、村村,到處都上演著父送子、妻送郎、兄弟爭相、叔送侄、親送友、黨員干部帶頭上戰場的動人場面。

請記住這些數字吧:

據不完全統計,從1946年到1949年三次“大擁參”,樂陵縣1.35多萬名、靖遠縣1萬多名、商河縣8400多名、臨邑縣7600多名……冀魯邊區所屬縣共有8.7萬多名青壯年扛起鋼槍,意氣風發地走進人民解放軍隊伍。他們征戰白山黑水,飲馬黃河長江,戰上海,打海南,又千裡馳騁跨過鴨綠江。

在這支雄壯的隊伍裡,振華縣(寧津縣)有1.5萬名青年報名參軍,其中5700多名戰士(據新疆生產建設兵團原司令員劉雙全記憶)是一路向西。

原來,1946年8月,彭德懷、王震向中共中央、中央軍委建議,為適應解放戰爭需要,組建一個新旅,補充西北野戰軍,保衛延安、保衛黨中央。此建議獲得批准,決定到冀魯邊區的振華、臨邑、商河、惠民4縣征兵。10月,三五九旅招兵隊來到振華縣,青年們聽說去陝北保衛毛主席和黨中央,群情激昂,踴躍報名,這一個縣組建了3個團,在臨邑、商河、惠民三縣各招收一個營組建獨立團,之后4個團整編為3個團總計1.1萬多人,新組建部隊正式命名為中國人民解放軍山東渤海軍區教導旅。

渤海教導旅經過5個月訓練,於1947年3月從慶雲、陽信縣徒步出發,途經河北、山西、陝西、甘肅、青海等6個省,一路風餐露宿,一路浴血厮殺,獨立發起運安、荔北、陝中、隴青等11次戰役,5次配合兄弟部隊作戰,相繼攻克安邑、運城、咸陽、天水、臨夏等16座城市,共殲敵2.78萬人,改造解放起義人員1.01萬人。1949年底,教導旅西出嘉峪關,走過死亡沙漠,翻越祁連雪山,抵達新疆巴音郭楞蒙自治州。新中國成立后,整建制轉為新疆生產建設兵團第二師。教導旅從山東到新疆,鐵流萬裡,為中國人民的解放事業立下不朽功勛。

寧津縣柴胡店鎮卞庄村青年吳憲君(王震警衛員,后任新疆生產建設兵團工一團長),當年帶著一個37人的民兵排參加教導旅,1960年他回家探親,逐戶走訪,打聽戰友們的去向,結果30人犧牲,7人活著。男兒壯志出鄉關,戰火不息誓不還,埋骨何須桑梓地,人生無處不青山。吳憲君難過地流下了淚水。

“上了戰場,我們就是戰士”

前面,人民解放軍萬馬奔騰,摧枯拉朽。

后面,千百支支前民工隊伍車輪滾滾,人流如潮。

冀魯邊區各縣縣委、縣政府成立支前指揮部,發動全民支前,“一切為了前線”“一切為了勝利”。廣大翻身農民奮起響應:“要人有人,要糧有糧,要錢有錢,要物有物,解放軍打到哪裡,我們就支援到哪裡。”

1947年5月14日,總攻孟良崮戰斗打響,南皮縣組建起500多人的擔架營,在劉重生營長、高墨林教導員帶領下,奔赴戰場。店子擔架連50副擔架冒著炮火從前沿陣地搶救傷員,隊員閻崇發和徐成武一副擔架抬兩名傷員,隊員徐雙成右臂中彈,扯下自己的衣袖纏住傷口。指導員要替換他,他急火火地說:“上了戰場,我們就是戰士。階級弟兄命都豁上了,我這傷不算啥,時間耽擱不得,快走啊!”抬起擔架一路小跑。

把傷員從前方送到后方,兩地相距110裡,山路崎嶇,平原上長大的農民不習山路。一些隊員磕破了雙膝,鮮血順著褲腿往下流,褲子和皮肉粘在一起,沒有一人叫苦。隊員們肩膀、腳上磨起血泡,他們笑稱“咱們的隊伍比機械化還機械化,每人都有兩門炮”,沒有一人掉隊。他們一晝夜沒吃沒喝沒合眼,16日清晨將傷員送到后方醫院,又馬不停蹄地重返前線。路上在一個小山村短暫休息時遭遇敵機轟炸,東林子村閻崇發、季辛屯村徐成武、店子村徐雙城、白塔寺村鄭安法、白吉屯村孫連義等5名隊員不幸遇難。8月上旬,南皮縣委、縣政府追認5人為民工革命烈士。

1948年10月13日,禹城縣擔架營1004人在楊河套村集合出征,營長兼教導員邵華代表擔架營向家鄉父老表決心:“絕不給禹城丟臉,堅決完成任務,一定舉著紅旗回來!”

“徹底消滅蔣匪幫!”

“解放全中國!”

“出發!”

一聲令下,擔架隊員高唱著《三大紀律八項注意》,虎虎生風地趕往滕縣(現為滕州市),隨后跟著華野十縱奔赴淮海戰場。

華野十縱直插徐州以東,騎在隴海路上打援。阻擊戰打得殘酷,雙方在拉鋸,敵人的飛機、大炮炸得陣地上塵土飛揚,遮天蔽日。邵華帶領擔架隊把傷員從火線上搶下來進行簡單包扎,抬到幾十裡外的安全地帶,再利用夜色掩護抬往后方醫院,每夜往返50裡、100裡不等。

隊員們視傷員為親人,轉送時看清傷員負傷部位,再以平、側、臥等姿勢把傷員放到擔架上。行進中上坡讓擔架前低后高,下坡前高后低,使擔架保持平穩。11月河裡結了薄冰,隊員們蹚著齊腰深的冰碴水,高舉起擔架,不讓傷員沾水。12月雪花飛揚,隊員們把自己的大棉襖蓋在傷員身上,身穿單衣凍得發抖。晴朗的夜晚敵機仍會襲擾,投下一顆顆照明彈,地上明如白晝,幾分鐘后敵機扑來轟炸、掃射。隊員們趕緊把傷員隱蔽起來,來不及隱蔽的,就用自己的身體護住傷員。他們說:“寧肯個人被炸死,也不能讓傷員再受第二次傷!”

11月22日,黃百韜兵團被全殲。華野十縱南下蚌埠,禹城擔架營幫助部隊醫院背著藥械、抬著藥箱、冒著敵機的狂轟濫炸急行軍。一天下午,擔架營在門口村准備開飯,突然幾架敵機俯沖過來,一串串炸彈瞬間爆炸。隊員王朝全當場犧牲,一連指導員趙長友身負重傷,連長張玉山和通訊員被埋在泥土裡。敵機仍在盤旋投彈,一顆炸彈穿透三連駐地的一處房頂落進屋子中央,千鈞一發之際,排長朱德茂抱起炸彈就往外跑,使勁扔了出去。萬幸,是一顆臭彈。

英雄啊!冀魯邊支前民工!

這天,擔架營走到蚌埠以北30余裡處,部隊接到命令回師北上阻擊南逃之敵。部隊避開敵機轟炸夜間行軍,每夜行程120多裡。擔架營隊員鞋絆跑斷了顧不上綁,鞋子掉了光著腳跑,過河來不及脫衣裳,沒膝蓋的水濕透了衣褲,上岸后凍得磕打牙,衣褲隻能在奔跑中風干。隊員們極度疲勞,一聽到“就地休息”命令,躺在地上剎時打起呼嚕。“出發”命令傳來,使勁睜開眼睛爬起來就跑。

擔架營像解放軍一樣嚴守紀律,行軍宿營不經允許誰也不進村庄,不進民宅,常常睡在村邊、樹下、牛棚裡。每進入一個村庄,他們就向百姓宣傳共產黨的政策,幫著老鄉挑水、鍘草、推磨、掃院子,轉移時做到“五不走”:房東院子不掃干淨不走,水缸挑不滿不走,借東西不還不走,損壞東西不賠償不走,不向老鄉道謝不走。當地百姓見他們秋毫不犯受到感動,自願給送飯送菜,隊員們從不隨便收下,非吃不可的照價付錢。

敵機給被圍困的國民黨兵空投食品,經常落到解放軍陣地上。隊員們撿到大批罐頭、餅干等,都上繳送給了火線上的戰士。一場戰斗打下來,被俘的國民黨官兵黑壓壓一大片,槍支彈藥、衣被、軍毯和食品一垛連一垛,隊員們即便凍著、餓著也不拿不吃。一次,三連隊員看押戰俘,有個俘虜獻出兩塊懷表,隊員看“稀罕”后把懷表交給排長,排長交給連長,逐級交到團部。團部又根據線索找到了獻表的俘虜,把表交還給他。這個俘虜感動得流著眼淚說:“就憑這一條,國民黨輸定了。”

民心所向,決定戰爭勝負。

冀魯邊區所屬24個縣先后分別派出五六批、數萬名民工遠征支前。由振華縣和吳橋縣民工組成的“振吳民工團”,濟南戰役后,部隊獎給該團民工每人兩包餅干,他們舍不得吃,又帶到淮海戰場上,給傷員當了途中給養。全團有1000多人次用自己的錢給傷員買糖和水果,節約菜金60多萬元用於慰問傷員,被華東支前委員會授予“華東模范團”。

振華縣政府文教科長傅文彪兩次帶隊出征,第一次帶領民工團支援萊蕪戰役、孟良崮戰役等,長達一年。1947年7月,他第二次帶領民工團隨華野四縱遠征豫、皖、蘇等省,轉戰七八個月。臨行前,民工團在縣城烈士祠廣場舉行誓師大會,傅文彪咬破中指寫下血書:“不獲全勝,誓不歸還!”在河南確山戰役中,擔架隊員和前沿部隊一起戰斗,任憑天上敵機掃射轟炸,地上槍彈如雨,隊員們無一示弱。他們“誓死不離傷員,堅決與傷員共存亡”。有的隊員用自己的喝水缸子為傷員接尿,用手給傷員接大便。凱旋時,華野四縱政治部授予他們一面錦旗,繡著“你們將在民族解放史上永垂不朽”14個大字。

解放戰爭期間,冀魯邊區人民動用了多少人力物力財力支前已無法准確統計,能夠確定的是,僅1947年上半年,就出動民工12萬多人、大車1.7萬多輛。六七月間支援魯南戰役,出動民工15.8萬多人、大車2萬多輛、擔架4000多副。平津戰役、淮海戰役、渡江戰役等支前規模更大。陳毅說:“打勝仗的第一功,應記到支前民工身上。”“我陳毅躺在棺材裡也忘不了山東人民的支援。”

“國民黨,輸定了”

后勤供應是保障戰爭勝利的生命線,兵馬未動糧草先行。

百萬雄師,人要吃飯穿衣,馬要吃草吃料,重型武器要車載馬拉。

淮海戰場硝煙彌漫。在那些日日夜夜裡,渤海行署糧食局副局長、第二專署糧食局局長王工一(建國后曾任國家糧食部農村購銷局副局長,1988年7月病逝)是最忙碌的人之一。

渤海區接到任務:向淮海前線解放軍供應8000萬斤米面,18天內運到齊河縣境內桑梓店火車站,一律用裝50斤的小口袋(原來用裝100斤的口袋、200斤的麻袋)。渤海區將征糧任務下達給二專署,由王工一具體負責落實。

王工一1939年2月棄教參加商河縣抗日縣大隊,1942年任冀魯邊第二專署糧秣科科長。這期間,他試行黨政軍干部外出工作吃飯報銷採用三聯單和糧票制,在冀魯邊區推廣,受到二地委的嘉獎。孟良崮戰役、濟南戰役期間,他負責從二專署所轄縣籌糧,分兩路每天船運100萬斤左右的糧食渡黃河,再運往魯中等地,持續7個月,保証了戰爭需要。

王工一這次接受任務的那天上午,行署接連三次派人來傳達新要求。王工一深感事關大局,他一面通知各縣糧食局長立即前來開會,一面想,一面算:

8000萬斤,米面各半。4000萬斤小米,按一盤石碾一天碾200斤算,需要20萬盤石碾。碾一天得用兩個人,計40萬人次,一天一頭牲口,計20萬頭次。

4000萬斤面粉,一天一人一頭牲口磨100斤,計需40萬人次,牲口40萬頭次。

米面袋用布,裝50斤的面袋,一條用一米布,8000萬斤需用160萬米布,折合480萬市尺。按當時人們的生活水平,一人一年用10尺布計算,等於一個24萬人口縣一年的用布量,能不能拿出這些?

縫面袋的人工,一人一天縫50條,計需要3.2萬人次。

運輸所需人力和畜力,8000萬斤從糧庫取到各村加工,一輛木輪大車拉600斤,需要13.3萬多車次,一輛大車配三頭(匹)牲口、兩個人計算,計需牲口40萬頭次,需人力26萬多人次。

將8000萬斤米面送到桑梓店,二專署所轄10個縣平均按兩天來回一趟計算,計需26.6萬車次,一車三畜,計80萬頭次(按一天一次計),一車二人計50萬個人工。

這些數字的背后,是多麼宏大的人民支前場面!任務艱巨復雜又非常激勵人心,鼓舞斗志。王工一向王其元專員作了具體匯報,他最擔心在如此短的時間裡,能不能動員這樣多的人力、畜力、物力,特別是有沒有這麼多石碾。王其元聽后果斷地說:“能完成,我叫地委下通知,叫各級黨委保証完成。”

二專署旋即給所轄陵縣、禹城、臨邑、商河等10縣下達任務,指示各縣:縣長擔任運糧指揮,排除一切困難,堅決完成任務,不可借任何理由推諉延誤﹔沿途設立民工站,及時補給草料﹔開展群眾性的運輸支前工作。

時間就是生命!

那是個黑白同一的18天!

王工一周全考慮和安排運糧工作,劃出齊河以外9個縣通往桑梓店車站的運輸路線,各縣境內路線由各縣負責,避免車隊往返走對頭造成擠車耽誤時間,踏軋農田。運糧由以前一個縣一個車隊統一辦手續、集合統一行動,改為幾輛車一個小隊,一個手續,裝完即走,直達糧點,節省了辦手續、等裝車和幾次集合時間。並且,在米面袋印上各縣的名字,運到前方如發生問題,由縣裡負責,使之都有責任心。

聽吧,村村寨寨“咯吱吱,碾兒響,家家碾米忙,推的推來簸的簸,運的運來裝的裝,為了前方打勝仗,人人出力理應當”﹔“一串小車一條龍,吱悠吱悠向前游,一天走不斷,一眼望不到頭”﹔“碾磨一齊轉,米面送前線,打倒蔣介石,糧食是子彈”。

看吧,通往桑梓店車站兩條相隔六七裡的主路上,車水馬龍,鞭子脆響,人歡馬叫,車隊過去留下一道道車轍,洋溢著一派運糧的緊張熱烈氣氛。

臨邑縣獅杜區呂寨村婦女委員劉尚蘭,白天碾米,晚上縫制面袋,雙線縫雙行,袋口上打結,面袋結結實實,成為區裡的典型示范。八裡區前龐庄龐大娘送兩個兒子參軍,村裡沒安排她碾米任務,但她還是把家裡僅有的150斤谷子碾成米送到糧站,倒下就走,連秤也不過。她說:“支前人人有責,哪分你的我的,運到前線叫同志們吃飽好打勝仗。”

石碾不足的問題果真發生了,但它難不住富有創造力的人民群眾。村民們把兩枚大銅錢墊在磨臍上,像磨面一樣地推磨,居然把谷子“磨”成了小米。各村如法炮制,形同增加了千萬盤石碾。

供給米面任務如期完成。35年后,王工一談起這次運糧,十分感慨地說:“無論抗日戰爭還是解放戰爭,八路軍、解放軍的后勤部是千千萬萬鬧翻身求解放的農民哪!”

人民永遠站在正義戰爭一邊。

樂陵縣(現為市)委、縣政府向全縣人民發出號召:“多貢獻一尺布、一斤糧、一雙鞋,就是向蔣匪幫多射一顆子彈。”1946年9月中旬,全縣開展交公糧競賽,5天交齊田賦,千輛大車將糧食運往前線。魯南戰役消息傳來,全縣工商界獻金折合220萬元,城關區一次獻金折合770萬元。楊盤區88個村的婦女,從春節到元宵節,突擊做軍鞋1500雙。

同年春天,華東局和魯西、魯中區黨委部分機關,渤海第一軍分區后勤機關和兵工廠、被服廠、接兵站,華東榮軍總校及下屬分校20多個單位,皖北和蘇北等地新四軍傷殘軍人,萊蕪戰役撤下來的榮殘軍人和山東省參議長范明樞先生等,共計13萬多人轉移到樂陵,時有33萬人口的樂陵縣承擔了這些人的食宿、護理和安全保衛等任務。

1947年6月3日,縣支前指揮部接到渤海一分區總指揮部代電:樂陵急速籌集白面10萬斤、豬肉8000斤、芝麻7000斤、粉條1.3萬斤、蘿卜1.2萬斤,於6月7日黃昏前送到滄縣黃官屯。支前指揮部緊急動員,160輛大車將物資如期送到。同時奉命組織4個基干民兵連540人,人手一槍,隨軍征戰。同年,住在樂陵城西潘家的渤海一軍分區被服廠,接受了7萬套軍服、8萬雙軍鞋的承做任務,支前指揮部抽調40多名村干部為該廠服務4個多月,按時完成了任務。

在整個解放戰爭期間,樂陵縣共有1.35萬多名青壯年入伍參戰,出動民工、民兵3萬多人支前。其中擔架隊、運糧隊、小車隊、馬車隊、挑夫等2.3萬多人,大車3600輛,擔架8730多副,加工軍糧5000萬斤,做軍衣15.5萬件、軍鞋19.16萬雙、米袋2萬多條,繡慰問袋5000個、煙荷包3000個,獻款400多萬元(法幣),870多名優秀兒女壯烈犧牲。

冀魯邊區人民“反蔣、保田、保飯碗”,“哪怕傾家蕩產,也要保証子弟兵吃飽穿暖!”他們自己節衣縮食,勒緊腰帶,不惜吃糠咽菜,源源不斷地把一批批糧食、棉衣棉被、油、肉、菜、柴運往前線。還開展獻金獻物支援前線活動,無數老年人獻出自己積存多年的“箱子底”,剛結婚的新媳婦獻出自己的“私房錢”,許多人把珍藏多年的金銀首飾、元寶、銀元等物捐獻出來。工商業聯合會發動業內人員集資獻金。兒童團員們拾糞、砍草、撿麥穗攢錢買日記本、毛巾等慰問解放軍。干部、職員普遍捐獻了菜金和津貼費……冀魯邊區這片英雄大地上,到處是人民支援解放戰爭的動人場景。

“國民黨,輸定了!”

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”