溫琳

2019年07月05日08:27 來源:湖南日報

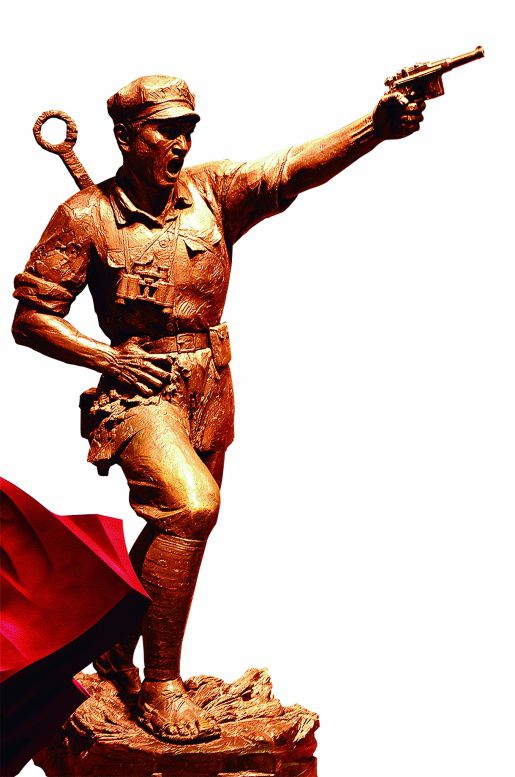

今年6月12日是曾經震驚中外的“平江慘案”發生80周年紀念日,在平江慘案犧牲的烈士中,有一位烈士,曾上過井岡山,在紅色瑞金工作,走過萬裡長征,與蒙古首領結盟,后以八路軍少校團副身份回到湖南參與抗日活動,接任中共湘鄂贛特委書記前夕,發生“平江慘案”,犧牲時年僅32歲。他就是羅梓銘。

英雄是一個民族最閃亮的坐標,他們的事跡不能被時間所遺忘。日前筆者在其孫子羅勇的帶領下,先后走訪了瑞金、遵義、環縣、吳起鎮、延安、平江等羅梓銘生活、工作和戰斗過的地方。追尋烈士足跡,隻為讓英雄的精神永存。

瑞金

為紅軍輸送了幾百名熱血青年,向劉少奇請教寫毛筆字、寫文章

7月的瑞金,一場雨澆滅了當地炎熱的天氣,這座位於贛南莽莽群山中的小城,是共和國的搖籃。瑞金城西沙洲壩有一口“紅井”,它清冽甘甜的水一直在小學課本裡流淌,浸潤著一代代接班人的心田。筆者來時正下著雨,打著傘在井邊用竹筒舀水喝的人絡繹不絕,附近有一塊石碑,上面刻著:“吃水不忘挖井人,時刻想念毛主席。”

離紅井不遠處,是中華蘇維埃共和國最高法院舊址,那是一棟老式土磚結構的天井式住宅,牆上挂著羅梓銘的像。80多年前,他作為工人代表,是董必武任院長的臨時最高法院陪審員,參與了當時轟動蘇區的左祥雲等人貪污案的審判。

當地黨史專家嚴帆介紹,羅梓銘是1933年初來瑞金的,他作為湘鄂贛省代表出席了全國蘇區職工代表大會。會上他匯報了湘鄂贛省的工人運動和工會工作,受到時任蘇區總工會委員長劉少奇贊賞,當選為中國店員和手藝工會中央委員會委員長和工會黨團書記,留在了中央蘇區協助劉少奇開展蘇區工人運動,在保障工人利益、開展查田運動、經濟建設、文化建設、參軍參戰、支援革命戰爭等方面,做了大量工作。

中央蘇區的生活十分艱苦,羅梓銘用小蒲葉包裝飯,分兩頓吃,菜沒有油,有時連鹽也沒有,就把青菜漚酸用白水煮著吃,或抓幾個辣椒在火上烤一烤,他也吃得很香。他知道自己文化程度低,常到樓上劉少奇的房裡向劉少奇請教,學習寫毛筆字、寫文章,在《紅色中華》上發表過文章。

1933年秋,為粉碎國民黨軍的第五次軍事“圍剿”,羅梓銘協助劉少奇組建以蘇區工人為主體的中國工農紅軍中央警衛師,先后奉命到廣昌和贛南做戰地動員工作,發動贛南的工、農、青、婦組織,輸送了幾百名熱血青年參加紅軍,出現了“父母送兒上前線,夫妻雙雙上戰場”的動人景象。

1934年1月,在瑞金召開的第二次全國中華蘇維埃代表大會上,羅梓銘被選為中華蘇維埃共和國中央執行委員會執行委員。7月,羅梓銘調任中共贛南省委組織部部長,開始為紅軍長征做准備,3個月后,隨中央紅軍第二縱隊開始長征。

遵義

擔任遵義縣革命委員會主席,保障遵義會議的順利召開

位於貴州北部的遵義城,是一座改變中國命運的城市。在鳳凰山下的鬧市區,有一棟兩層樓的青磚木結構房屋,那是遵義縣革命委員會舊址,這是中央紅軍長征以來,在進軍途中幫助人民群眾建立的第一個縣級政權組織,也是黔北高原上的第一個革命政權組織。舊址裡挂著羅梓銘的畫像。

1935年1月9日,紅軍長征到達遵義,紅軍總政治部在遵義老城省立第三中學大操場召開了“萬人大會”,在新城豫章學校建立起“遵義縣革命委員會”,羅梓銘任主席,徐特立、毛澤民分別擔任教育委員和財務委員。當地黨史專家介紹,羅梓銘積極推行黨和蘇維埃政府的土地政策、經濟政策和土地法、勞動法,發動勞苦群眾沒收地主土豪土地財產、為紅軍籌被、籌款,擴建紅軍,組織工人糾察隊、革命先鋒隊等群眾武裝,做了大量的工作,保障了遵義會議的順利召開。

紅軍在遵義期間,當地參加紅軍的人很多,有的戰士一時領不到軍裝,羅梓銘做過裁縫,徐特立教他把繳獲的敵軍帽子改成紅軍帽子:拆開后用竹篾片作“遮陽”,用紅布剪好五角星貼上。后來,羅梓銘在遵義擴兵會議上也教新兵這樣做,在部隊傳為佳話。

遵義會議后,羅梓銘結束了在遵義的使命,繼續踏上長征的征途。臨走前,羅梓銘召集遵義縣革命委員會成員開會,作了動員和安排。在遵義參加革命的女同志張士民回憶,當時羅梓銘怕她行軍有困難,要她留下,但怎麼也說服不了她,隻得讓她隨紅三軍團政治部踏上了長征之途。

陝甘寧

開展抗日民族統一戰線工作,與4名蒙族首領結盟為兄弟

河連灣村是黃土高坡下的一個寂靜小村庄,環河在旁緩緩地流淌,80多年前,這裡曾打響長征的最后一戰——山城堡戰役﹔這裡還有河連灣陝甘寧省政府舊址紀念館,紀念館是一個小四合院,展廳裡挂著羅梓銘的畫像,80多年前,他曾在這裡戰斗過。現在,這裡時常有人來憑吊。

1936年紅軍到達陝北后,中共中央新設陝甘寧省,省委駐地就在河連灣。李富春任中共陝甘寧省委書記,羅梓銘任組織部部長,下轄定邊、安邊、赤安、環縣、豫海等多縣的黨組織。環縣黨史專家陳希祥介紹,羅梓銘接到命令后迅速就任,協助李富春全面開展陝甘寧省委的工作的同時,經常深入所屬各縣發動群眾,領導建立地方政權,組織地方武裝,開展土地革命,籌糧籌款,擴大紅軍,戰勝了許多難以想像的困難。

陳希祥說,陝甘寧地區有不少少數民族聚居,羅梓銘特別重視開展統戰工作。為了紅軍指戰員和地方干部在執行民族政策時不出現偏差,羅梓銘組織幾個政策水平較高的同志,根據中央文件精神編寫了一本小冊子,把我黨少數民族政策編為簡單易掌握的“民族政策十條”,提醒干部、戰士與少數民族人民相處時的注意事項。

紅軍解放定邊縣城后,羅梓銘受命在三邊地區開展抗日民族統一戰線工作,取得顯著成效。蒙族首領派人來聯絡,與紅軍結盟聯合抗日,紅軍方面有羅梓銘、趙敏﹔蒙胞方面有4名蒙族首領,結盟儀式按蒙族風俗隆重舉行,按生辰年月排列,長者為兄,幼者為弟,儀式完畢擺上酒宴,盡情痛飲同心酒。這次結盟為羅梓銘后來協助李富春在陝甘寧省委開展工作帶來了極大的方便,也讓紅軍的后方根據地更加鞏固。

不久,羅梓銘被調到陝甘寧根據地擔任三邊(即定邊、安邊、靖邊)特委書記。這裡是沙漠地帶,土地貧瘠,人煙稀少,生活十分艱苦。他患有肺病,咳得厲害,經常熬夜寫材料和處理各縣區的工作。組織上見他病重,瘦得眼窩深陷,要給他單獨開餐,他不同意,堅持和大家吃一樣的飯菜。池鹽是三邊一寶,但由於運輸問題沒有解決,大量食鹽運不出來,三邊人民急需的棉布、糧食等生活用品也換不回來。羅梓銘不顧身體有病,親自帶人到長城外購買了一批駱駝。路上,他咳得幾乎直不起腰,有時咯血,仍悄悄擦干嘴邊的血跡,咬牙堅持。

1937年5月,羅梓銘結束了在陝甘寧邊區的工作,回延安出席黨的全國代表會議,會議期間他被選送到“中央黨校”學習。

平江

“慘案”發生時寧死不屈,妻兒受鄉親保護逃過一劫

湖南平江的汨羅江畔,有一棟南方木質結構的二層樓房,門面不大,卻有十余丈長的進深,前門臨街,后門通向河邊。臨街門面挂著“億倡藥店”的招牌,抗戰時期這裡是新四軍留守處,羅梓銘就是留守處負責人。

抗日戰爭爆發后,國共兩黨開始第二次合作。1937年9月,中央派羅梓銘回湘擔任湘鄂贛特委副書記兼組織部部長,開展抗日統一戰線工作,同時擔任新四軍平江縣嘉義留守處(后改通訊處)負責人。

1939年6月12日下午3時,國民黨第二十七集團軍司令長官楊森奉蔣介石秘密指令,派特務營長何學植和連長余啟友帶特務連突然包圍我新四軍平江通訊處,殺害新四軍參議涂正坤、通訊處秘書吳賢眾,將羅梓銘、吳淵、曾金聲、吳賀泉、趙綠呤等人捆綁逮捕。

當晚,他們要羅梓銘交出我黨組織名單,將羅梓銘等人吊起來拷打,用燒紅的鐵鏟往他們身上烙,妄想他們屈服。羅梓銘等人受盡毒刑折磨,始終堅貞不屈,一字不供。敵人無奈,於深夜十二點把羅梓銘、曾金聲等4人帶到嘉義鎮虎形嶺一口淘金的廢井旁說:“如果再不供出你們的情況,就將你們推入井底。”羅梓銘早已把生死置之度外,切齒痛罵敵人,高呼“中國共產黨萬歲!”“打倒國民黨反動派!”羅梓銘每呼一句口號,匪徒就用匕首刺他一刀,最終把他們一起推入數丈深的豎井,一陣亂槍后將他們活埋,制造了舉世震驚的“平江慘案”。 據收后來殮羅梓銘遺體的群眾說,他身上有30多處刀口。

這一慘案激起了抗日根據地和國統區人民的公憤。1939年8月1日,中共中央在延安舉行萬人公祭死難烈士大會,各界人士1萬多人冒雨參加,毛澤東作了《必須制裁反動派》的著名演說,沉痛悼念涂正坤、羅梓銘等烈士,聲討國民黨暴行。董必武在悼詞裡稱贊他:“在鄉驅虎凶,為國靖煙塵。”

羅梓銘犧牲時,兒子羅吉林才8歲,他們一家都住在新四軍平江通訊處。羅吉林生前回憶,父親被國民黨帶走后不久,他母親洗衣服回來,通訊處門口藥鋪的涂老板忙把她叫進去,對國民黨士兵說這是他女兒,洗衣服剛回來。涂老板藏好他母親,又馬上要兒媳到街口飯店叮囑老板等羅吉林放學回來,把他攔住藏在店中。當晚母子倆被悄悄送到平江長壽街,被地下黨組織悄悄送到瀏陽,才逃過一劫。

新中國成立后,當地政府在虎形嶺建成“嘉義烈士陵園”“昭忠亭”。羅梓銘的后人一直生活在株洲。日前,株洲市黨史辦正在編採羅梓銘生平事跡的相關書籍。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”