2019年07月26日09:58 來源:湖南日報

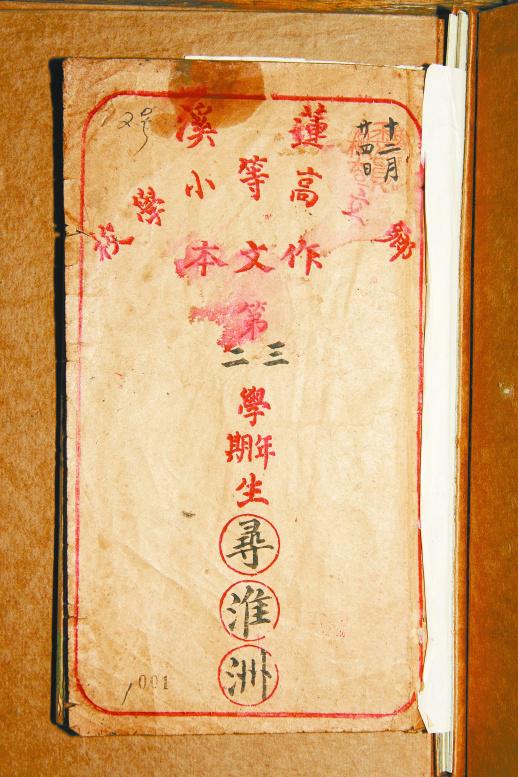

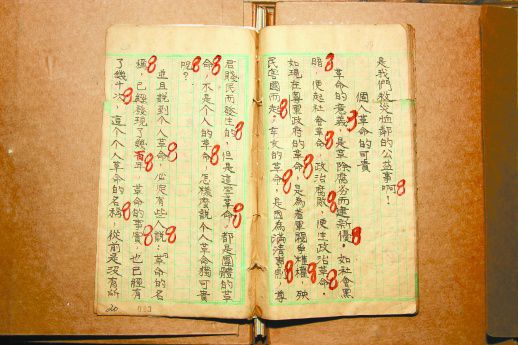

尋淮洲在蓮溪鄉立高等小學校讀書時的作文本和作文。(資料圖片)通訊員 攝

【檔案故事】

“我們生在世界上,假使和那寄生虫一樣,春來也好,秋去也好,一味甘食美衣,玩日愒歲,徒然食息於天地之間﹔由幼而壯,由壯而老,由老而死,空空過此一生,豈不是太無意識嗎?”

94年前,13歲的尋淮洲在作文本上寫下這樣的追問。

7月22日,記者在瀏陽市檔案館,見到少年尋淮洲就讀於瀏陽市蓮溪鄉立高等小學校時的作文本。

這位中國工農紅軍歷史上最年輕的紅軍軍團長,15歲參加革命離開家鄉后,就再也沒有回來過。被精心收藏在閣樓上的作文本,成為他留給母親最鮮活的記憶。

13歲,立志“與國家做些大事業”

盛夏的午后,記者從瀏陽市出發,驅車往北,穿過烈日炙烤的田野,來到位於瀏陽市北端的社港鎮淮洲村。

尋淮洲故居坐落在兩排竹林掩映的小道盡頭,是土木結構的農家三合院,2012年經過修繕后正式對外開放。主屋為尋淮洲烈士生平事跡陳列館,左側為臥室、橫廳、廚房,右側為農具房。

“尋淮洲故居是鎮裡的黨員教育基地,每年新黨員宣誓都會組織來這裡學習。”社港鎮政府基層黨建辦工作人員滕艷告訴記者。

滕艷經常承擔講解任務,對尋淮洲事跡已經銘刻於心。採訪中,她為記者進行了講述。

1925年,13歲的尋淮洲考入蓮溪鄉立高等小學校,在學校接觸到《向導》《中國青年》等進步書刊,逐步接受革命思想,還積極參加了兒童團、學生聯合會、“反日雪恥會”和農民協會等革命團體。

在尋淮洲留下的作文本裡,可以讀到他對於國家民族命運的主動思考。

對於近代以來我國領土主權遭到列強侵略、瓜分的現實,尋淮洲認為,“無非因我國人民的知識淺陋,沒有團結的思想所致”。 在《對於農民協會的我見》《對於瀏北學聯會應否加入的我見》文章中,他提出“多設平民學校”“啟迪民智,以此救國”。

他思考革命的意義。在《個人革命的可貴》一文中,他認為,“革命的意義,是革除腐劣而建新優:如社會黑暗,便起社會革命﹔政治腐敗,便生政治革命”。他明確認識到,民國的國民,不需要忠於君主,但要“抱定一個忠字去忠國”。

在題為《現在的我》的習作中,尋淮洲立下決心和志向:“對於學業上,應該致猛力前進,求一些豐富的知識﹔對於身體上,應該竭力鍛煉,求一個強健的身體,對於辦事方面,更應該隨時聯系,養成很好的才干,預備將來與國家做些大事業……”

21歲,成為最年輕的紅軍軍團長

尋淮洲很快便將“與國家做些大事業”的志向付諸行動。

1927年,15歲的尋淮洲參加了毛澤東領導的湘贛邊秋收起義,並隨起義部隊上了井岡山,走上革命道路。

尋淮洲作戰勇敢,又有智謀,屢建奇功。故居陳列館情景再現了尋淮洲“孤膽奪槍”的傳奇故事。

1929年春節,部隊在遂川休整。31團團長張子清與排長尋淮洲商議,紅軍武器裝備緊張,准備派他帶領20名戰士去土豪家奪槍。據偵察,這戶盧姓土豪的家距離遂川城約15公裡,家裡有10條槍,但家丁眾多,附近還有國民黨的正規軍駐守。尋淮洲說:“去20個人,行動不便,容易走漏風聲,我一個人去就行!”

尋淮洲穿上一身放牛娃衣衫,帶一條麻繩、一個殺豬用的鐵鉤子、兩支駁殼槍和兩枚手榴彈,隻身一人來到土豪家,悄悄翻牆進屋,一把抓住盧姓土豪的衣領,用手槍頂住他的頭,聲稱自己帶來了3個排的人,隻要一有槍聲,就會沖進來殺死他全家人,土豪隻好乖乖地讓家丁把槍送到尋淮洲面前。尋淮洲扛著繳獲的10支槍,命令盧姓土豪把自己送出村子。臨走時,他故意喊道:“一、二、三排,跟我撤!”就這樣,尋淮洲不費一槍一彈,圓滿完成任務。

在中央蘇區,尋淮洲參加了五次反“圍剿”作戰和兩次入閩作戰,戰功卓著。

1933年4月,中革軍委組成以紅三軍團為主的東方軍入閩作戰,尋淮洲所率部隊受東方軍指揮,參加了開辟閩北新蘇區的任務。在一次遭遇戰中,尋淮洲展現了堅毅果斷、機動靈活的指揮才能,開創了紅軍一個團的兵力在運動中殲敵一個團的戰績。

10月中旬,中革軍委決定成立紅七軍團,任命尋淮洲為軍團長,蕭勁光為政委,粟裕為參謀長。這年,尋淮洲年僅21歲,成為紅軍中最年輕的軍團長。

22歲,壯烈犧牲埋骨皖南

“尋淮洲離開家后,家裡人一直沒有他的音訊,他犧牲的時候,家人也絲毫不知情。”在故居採訪時,尋淮洲侄孫尋仕堂告訴記者,曾祖奶奶直到去世,一直牽挂著尋淮洲,為他流淚,把眼睛都弄壞了。

尋仕堂記得,解放后的一天,一位在省城工作的堂祖父帶來了他保存的一張民國二十三年十二月十二日的《中國日報》,上面有一則新聞,提到了尋淮洲的名字。這張國民黨的報紙,將紅軍稱為“赤匪”,稱尋淮洲為“匪首”。那是家人第一次獲得關於尋淮洲的消息。

民國二十三年,正是1934年。就在這則新聞見報后2天,尋淮洲在一場戰斗中壯烈犧牲。

那年7月,尋淮洲任軍團長的紅七軍團奉命組成抗日先遣隊。在“左”傾冒險主義的干擾下,被迫離開閩北向浙西開進,遭遇敵軍圍追堵截。12月14日,在皖南太平縣譚家橋戰斗中,面對數倍於我的敵人,尋淮洲親率一尖刀排奪回制高點,激戰中,腹部中數彈,流血不止,壯烈犧牲,年僅22歲。

尋淮洲犧牲后,當地群眾與紅軍游擊隊一起,將其遺體葬於茂林附近的螞蟻山上。后來,國民黨七十九師為邀功請賞,不惜掘墓破棺,割走尋淮洲烈士的頭顱。悲痛萬分的紅軍游擊隊又和群眾一起,冒著生命危險,將烈士遺骸暗中移葬於螞蟻山的隱蔽處。

1938年5月,新四軍一支隊在陳毅司令員率領下,踏著紅軍北上抗日先遣隊的足跡向江南敵后進軍。他們在茂林西邊的荒山坡上找到了尋淮洲的荒塚。

陳毅為尋淮洲親筆撰寫墓志銘:“青山有幸埋忠骨,尋淮洲同志是紅軍青年將校,以游擊戰斗著稱,畢生為革命利益、民族利益犧牲到底,足為抗日戰士之楷模。”

13歲時作文本上的追問,尋淮洲用自己短暫而輝煌的一生,做了最好的回答。(記者 蘇莉 通訊員 顏文展 黃震宇)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”