相關視頻

5·12汶川特大地震紀念館:15名戰士留下遺書跳傘 傳回震后茂縣第一手資料

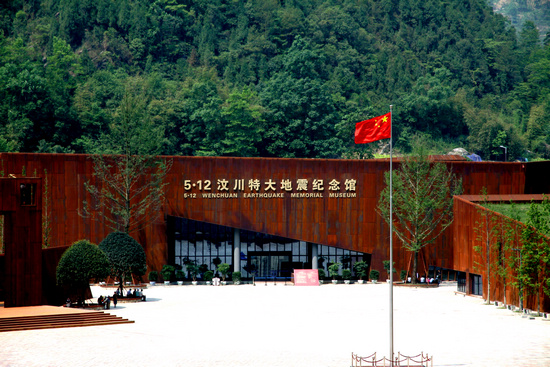

2008年5·12汶川特大地震后,為銘記災難,弘揚偉大的抗震救災精神,按照時任中共中央政治局常委、國務院總理溫家寶關於“這座老縣城可以作為地震遺址保留,變成地震博物館。”的指示精神,根據災后重建規劃,建設5·12汶川特大地震紀念館。

5·12汶川特大地震紀念館位於北川羌族自治縣曲山鎮,是全國唯一以地震為主題的國家級紀念館,包括三遺址兩館一中心,即北川老縣城地震遺址、沙壩地震斷層遺址、唐家山堰塞湖地震遺跡、主館、副館和防災減災宣傳教育中心。同時按照四川省災后重建規劃,作為“一館三地”的龍頭部門,牽頭統攬映秀震中地震遺址紀念地、漢旺東汽工業地震遺址紀念地和都江堰虹口深溪溝地震遺跡紀念地三地作用功能的發揮。

5·12汶川 特大地震紀念館

5·12汶川特大地震紀念館主、副館共佔地面積14.23萬平方米,建筑面積1.428萬平方米,建筑方案“裂縫”寓意為“將災難時刻閃電般定格在大地之間,留給后人永恆的記憶”。

主館基本陳展《山川永紀》陳展面積10748平方米,總展線1900米。分為“序廳、曠世災難破壞慘重、萬眾一心抗震救災、科學重建創造奇跡、發展振興時代豐碑、結束語”六大板塊,於2013年5月面向社會公眾免費開放。

副館地震科普體驗館以“感受地震、傳播知識、關愛生命”為主題,陳展面積1560平方米,總展線512米。分為“時空隧道、災難現場、解密地震、穿越地震斷裂帶、震前防御、避險與救援”六個展區,於2013年10月面向社會公眾開放。

北川老縣城地震遺址

北川老縣城地震遺址與主、副館毗鄰,是全世界唯一整體原址原貌保護的規模最大、破壞類型最全面、次生災害最典型的地震災難遺址區,保護范圍面積1.2平方公裡。經過治理保護,於2010年5月面向社會公眾適度開放。2012年7月,被四川省政府核定為省級重點文物保護單位。

沙壩地震斷層是中外地震史上罕見斷裂層,位於北川羌族自治縣曲山鎮沙壩村,處在龍門山主中央斷裂帶,垂直位移10.5米,面積37公頃。地震斷層周邊地質災害種類齊全、地質災害點多,是地震次生災害展示的寶貴資源,具有很高的科學研究價值。

唐家山堰塞湖遺跡距老縣城地震遺址約5公裡,堰塞體順河長803米,橫河寬611米,堆積體約2000余萬立方米。湖區控制流域面積3538平方公裡,最高蓄水位曾達743米,蓄水量達2.466億立方米。2008年6月10日成功泄流后,水位降至713 米,常年庫容8600萬立方米。2013年“7·9”特大洪災導致堰塞壩右岸局部潰口,水位高程下降至701米,常年庫容4000余萬立方米。2015年1月,四川省人民政府批復同意開展唐家山堰塞湖綜合開發利用工作。

為充分發揮5·12汶川特大地震紀念館功能作用,附近配套建設防災減災宣傳教育中心和防災減災實訓基地,可進行理論+實訓的防災減災教育。同時,由5·12汶川特大地震紀念館牽頭統攬全國其他5·12地震災區的社會教育活動。

5·12汶川特大地震紀念館俯瞰圖

5·12汶川特大地震紀念館是世所罕見的人類特大歷史事件真實記錄和特殊場所,具有唯一性、不可復制性和特殊性。是“5·12”汶川特大地震留存下來的寶貴精神財富,是中宣部確定的“三基地一窗口”,全國愛國主義教育示范基地、全國紅色旅游經典景區、全國科普教育基地(2015-2019年)、全國社會科學普及教育基地、國家防震減災科普教育基地、海峽兩岸交流基地和全國中小學生研學教育實踐基地等。地震紀念館具有教育、宣傳、科研、紀念、展示五大基本功能,已成為對外展示中國發展道路、發展模式、講述中國故事的重要窗口,培育和踐行社會主義核心價值觀的重要載體,開展地震科普研究和防災減災教育的重要基地。 截止2018年底,已累計接待社會公眾1733萬人次,單日接待最高量為4.58萬人次。

5·12汶川特大地震紀念館利用節假日、紀念日舉辦主題教育活動120余場次,舉辦社會主義核心價值觀專題講座146場次,開展防震減災知識“五進”(進學校、進機關、進社區、進軍隊、進企業)活動128場次,舉辦應急干部管理培訓、防災救援培訓、扶貧培訓、素質拓展訓練活動1200多場次,配合地震、地質、水文、水利、水工、氣象、建筑、規劃設計等專題科考420余批次,開展科普宣傳活動330余批次。先后接待世界財富論壇嘉賓、聯合國減災署官員、新加坡議員代表團等國內外2000多個團隊參觀、考察,使愛國主義教育深入人心,也有效地提高了公眾防災減災的意識和能力。