2019年08月18日08:41 來源:工人日報

(肖婕妤 制圖 趙昂 整理)

編者按

在中國能源工業史上,1205是個不會被忘卻的數字,在全國300萬名石油石化系統職工心中,1205是石油工人永恆的驕傲。

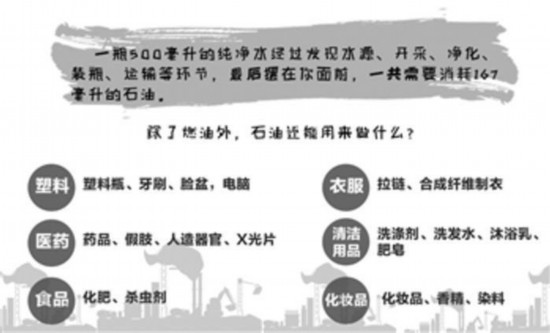

1959年9月26日,黑龍江鬆遼平原上的鬆基三井噴出工業油流,打破了“中國是貧油國”的論調。次年,1953年組建於玉門油田的1205鑽井隊參加大慶會戰,隊長王進喜的鐵人精神家喻戶曉。在過去的60年裡,一個個大油田鑽出的滾滾油流,改變的不只是工業和能源生產,也改善著人民生活。石油不只是用於燃料,而是用於社會民生的方方面面。

今天,我國已探明的石油分布、儲量和生產狀況,已經與當年大為不同。自然資源部的數據顯示,在2018年底,中國已探明油田746個,全年石油產量1.89億噸,佔全球總產量的4.25%,其中大慶油田生產了3204萬噸,位居全國第一。

當你駕駛著汽車行走在瀝青路面上時,當你在超市選購心儀的飲料和食品時,當你穿著靚麗對鏡化妝之時,請不要忘記鐵人,不要忘記鐵人精神,不要忘記這背后的300萬石油石化工人。

2019年8月9日上午9時25分許,對於大慶油田1205鑽井隊來說,這是一個值得紀念的時刻。這一刻,1205鑽井隊實現了國內鑽井累計進尺300萬米的突破,相當於鑽透了339座珠穆朗瑪峰。

單提“1205”這個數字,很多讀者可能並不熟悉,但是,說起首任隊長則人人皆知——王進喜。這是一支由王進喜鍛造出來的鋼鐵隊伍,這裡也是鐵人精神的發源地。

今年,大慶油田發現整整一個甲子,鐵人王進喜,也已經離世近半個世紀。

一個甲子之后的“1205”,究竟變成了什麼樣子呢?

從“識字搬山”到“碩士工人”

今天的大慶油田,遠非昔日開荒擴土會戰有“宿冰臥雪”那般艱苦,吃穿上也有了豐厚的物質保障。但是對於野外作業的鑽井隊來說有些情況還是無法改變——高緯度帶來的春秋早晚溫差大,冬季又是嚴寒,夏季蚊虫泛濫。加上經常都在地方偏遠,周邊還泥濘不堪也是常態,各種生活補給的供應沒有那麼容易。

和大多數行業比起來,1205隊的條件依然是十分艱苦的。鑽機開啟就不能停機,所以24小時都要有人在工地上干活。在井上,1205隊主要分成兩班,凌晨和正午的十二點兩班換崗。

4月春天到來的時候,夜晚的曠野上依然是冷風徹骨﹔9月,秋風剛剛乍起,戶外的工作必須把保暖提上日程。夏季雖然不冷,但是野外的蚊虫叮咬絕不是一般城市裡生活的人能想象的。雖然工作環境惡劣,工作辛苦,但依然阻擋不了人們對1205隊的向往,越來越多的優秀人才聚集到1205隊來。

當年,老隊長面對的是地上鑽個孔就能往外噴油的狀況,而今天開採難度在增加,水驅採油、聚合物驅採油、微生物驅採油,大慶油田對於科技的依賴越來越高。

當年,老隊長王進喜最初是不識字,他是在工作中以“識一個字就搬走一座大山”的精神學會了文化。當時間跨過了60年,現在的1205人都是帶著文憑來到這個大家庭的。

工程技術員陳建國,2016年碩士畢業於中國石油大學石油工程專業,他也是1205隊史第一位研究生學歷的技術工人。說到自己的選擇,他笑著說,“我沒覺得讀碩士來當石油工人有什麼委屈,學這個專業的時候就知道其中的辛苦。”現在,全隊一線工人中,一半以上都是大專以上學歷。

一個甲子后,變的是學歷,不變的是意志。採訪陳建國的當晚,他隻睡了兩個多小時。凌晨0點20分,開完交接班會議,他回到駐井房睡覺,20分鐘裡,一名工人先后兩次進入鑽井房找他說工作。凌晨3點20點左右,陳建國起身穿衣,去到司鑽房監測鑽井數據。

“今天的工況很特殊,正好在‘一開’和‘二開’之間,一般也就睡四五個小時吧,趕上‘二開’睡得要更少點,鑽井隊技術員就是干這個的。”陳建國說。

“哪怕少活20年,也要拿下大油田。”這是鐵人老隊長曾經說過的。

一切都是自然而然的

提起王進喜,很多人都會記得那個感動了一代又一代國人的場面:縱身一躍調入泥漿池,用身體攪拌泥漿。這一跳裡有中國工人的精神、勇氣、擔當與付出。這一跳也被很多人解讀為鐵人常說的那句“沒有條件,創造條件也要上”。

創造條件,這在1205隊的歷史上從來沒有改變過。1205隊的日常任務有兩項,一是鑽井生產,二是精神宣講,作為鐵人精神的發源地,每年都有一些單位和個人要來到1205鑽井隊的隊史室參觀。

然而,鑽井作業的地點經常變換,而且都是在野外。為了讓前來學習的人員有一個良好的通行條件,同時也是為了自己的生產創造更好的條件,1205隊每次井場搬家之后都要平整周邊的地面,鋪設硬塑料地網,方便通行。去年一次井場搬家后,由於恰逢雨季,野外的泥水最深處沒過了膝蓋。當人一腳踏入其中的時候,靴子裡瞬間灌滿了泥漿。

副隊長蔡俊哲前期施工時雙腳皸裂,疼痛難忍,但他卻依然堅持工作。晚上睡覺,有人看到后,把情況告訴了隊長張晶。隊長讓蔡俊哲好好休息,把腳養好再干活。結果第二天一早,在干活的人群中張晶遠遠看見一個人好像是蔡俊哲,走近一看果然是他。

“不是不讓你上來嗎,你怎麼還上來?!”張晶問道。

“著急啊,看著活干不完,我也待不住啊。”蔡俊哲回答說。

在1205隊,待不住、“恨活”的毛病好像是“傳染”一樣。有一年冬天,起升井架下船時,液壓缸的一個空心螺絲掉到了立式泵坑裡,而現場並沒有多余的空心螺絲,如果不打撈上來就沒法作業了。

還沒等任何人說話,工人於剛脫掉褲子和鞋,不顧嚴寒,跳入了水位達半人高的立式泵坑中。由於水位過高,伸下胳膊也不足以摸到坑底,加之水很渾濁,也不能很快找到螺絲。於剛不得不用腳在坑裡摸索,許久才用腳把螺絲夾了上來。於剛從坑裡出來后,穿好衣服繼續干活,就好像剛才什麼都沒發生一樣。

沒人會因此來贊美什麼,也沒人會來感慨什麼,更沒有人會認為自己是在刻意模仿老隊長。一切都是自然而然,發乎於內心的。

無需外力催促,在“1205”,有些“基因”是深深地印刻在每一個工人的骨子裡的,是與他們的生活交織在一起的。副隊長蔡俊哲自幼生活波折,長大后在理發店工作,一個月才賺1000多元。后來趕上了油田招工,他從一名普通工人,一步一腳印干到了副隊長。80后的他有著一張明顯跟年齡不相符的黝黑面孔。“吃苦,認!干唄!”這是他對自己人生變化做出的總結。

“北風當電扇,大雪當炒面,天南地北來會戰,誓奪頭號大油田,干!干!干!” 這是鐵人老隊長當年說過的。

“給錢太俗了,我送你一口井”

在人們的頭腦中,一提到鐵人王進喜,大家想到的就是一個無堅不摧的形象。實際上,王進喜也有柔情的一面。盡管工作條件艱苦,但王進喜還是盡可能為職工和家屬,創造更好的生活環境。

在大慶油田的鐵人紀念館,有一組景觀展現的就是“鐵人小學”初創時的情景。那是1961年,鐵人看到鑽工子女沒處上學,整天在荒原上玩耍,就親自帶領工人挖了一個5平方米的土窩窩,支起一頂帳篷,壘起幾個土台子,辦起了大慶油田第一所“土窩窩”小學。幾經變遷,這所小學就變成了正規的職工子弟小學。鐵人去世后,為了紀念他,大慶將該校命名為“鐵人小學”。

今天的“1205”人也依舊有著自己的親情、友情和愛情。作為鑽井工人,他們與家人聚少離多。

來自湖北的技術員余道軍在從西安畢業后就來到了大慶油田。他的妻子不會做飯,又要照顧孩子,所以他每次回家都會提前做好備好一個星期的食材,裝在樂扣盒裡,每個盒子上都寫著“周幾”的日期,以此來為妻兒准備好吃的飯菜。

1205隊隊員顧不了家,他們的家屬都已經習慣了。有一年,隊長張晶得知岳父在醫院做手術,等他安排好手頭的工作,告知幾位副隊長后匆匆趕到醫院時,老人已經回到病房了。家人看到他的時候沒人怪他“你怎麼才來”,而是奇怪“你怎麼來了?”

雖然跟家人在一起時間少,但是跟同事們在一起的日子卻正相反。“一年365天,我們有270多天都是生活在工地上。”張晶曾經計算過和同事們在一起的日子。

1991年出生的陳建國預計明年結婚,和他同為技術員的谷宏達說:“給錢太俗了,我送你口井吧。”技術員作為班組成員,都是以打一口井來換一個班的。谷宏達這份禮意味著他將一人連續打三口井,而陳建國也可以讓自己在結婚后多休息幾天。

“雖然他已經結婚了,但我會接受這份禮,只是以后肯定要補回來。這可真比錢貴重多了。”陳建國如是說。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”