楊學功

2020年08月21日10:36 來源:中國紀檢監察報

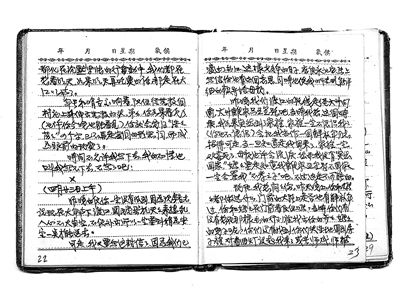

渡江戰役結束后,胡士平將自己的家書整理為長達40頁的《渡江日記》,現為國家一級文物。 (渡江勝利紀念館供圖)

“鐘山風雨起蒼黃,百萬雄師過大江。”1949年4月,中國人民解放軍百萬雄師橫渡長江天險,打響了著名的渡江戰役,“打過長江去,解放全中國”。

在渡江戰役前線,人民解放軍第30軍文工團團長胡士平,給家中父母兄弟寫下了多封戰地家書,以說家常的方式記錄著自己在渡江戰役中的所見所聞、所思所想。

實際上,徹底粉碎“長江天險不可逾越”的神話,並不是一件容易的事情。這在很多文學、影視作品中,都有詳盡的描述。與眾多渡江戰役題材作品不同的是,胡士平的這些家書親切流暢,情節生動,十分感人,既是書信,又像紀實文學作品。人民解放軍戰士既是偉大的,亦是朴素的。七十多年后展信再讀,其中記錄的歷史細節依然讓人感動。

家書原文

弟弟,十一年了,自我離家那一天起,就有堅強的信念,總有一天會回來的!現在是回來了,這能不使人興奮麼!

……

昨晚我們渡江的路線走經六洲向南,六洲離家隻有五裡路吧。當時我想,這個時候,我突然到了家裡,家裡一定不認識我了(你也不認識),會把我當做一個解放軍同志招待。可是,當一旦知道是我回來了,家裡一定歡喜死了。母親也許會流淚,然而我沒有突然回家。媽媽要是知道我離家五裡路不回家,一定會罵我“不肖子孫”吧。

……

現在我想問你,昨天晚上你和媽媽都做些什麼?門前的大路上是否也有解放軍過?你和媽媽在門前看隊伍嗎?當時你們有沒有想在那樣長行列裡找出你的哥哥、媽媽的兒子呢?(如果)你們沒有找到,你們(會)失望的(地)回到房子裡,對著油燈談起我來,或者師成、師樹、受華……

胡士平,1924年3月出生於安徽省無為縣一個革命家庭。在五叔胡竺冰影響下,胡士平的大哥和兩位姐夫以及幾位堂兄、表兄成為無為縣最早的中共黨員。1938年,14歲的胡士平參加新四軍,在戰地服務團接觸文藝,跟隨汪道涵副團長學會讀譜和指揮,結識了抗戰歌曲作者孟波。在他們的影響下,胡士平16歲時開始了作曲生涯。在戰火紛飛的創作環境裡,胡士平勤奮練習並展開實踐。解放戰爭期間,他先后擔任新四軍二師文工團政治指導員、蘇北淮海分區文工團音樂教員、華東十二縱隊文工團音樂教員。渡江戰役期間任解放軍第30軍文工團團長。

在書信中,胡士平將這次南下渡江解放江南,稱為南征。因此將這一段期間的信件起名為“南征記”。他寫道:“這次我們南下,是經過了一個艱苦的路程的。”

1949年3月10日,胡士平等人從徐州以南宿縣以北的趙小庄出發。出發之前的9日晚上,庄裡的群眾為戰士們召開了一個歡送會。在歡送會上,群眾送給戰士們三面紅旗,祝他們打到江南去。為此,胡士平專門寫了一支《辭別歌》:“老鄉們,再見吧!老鄉們,別送了。你們的心意,我們知道﹔你們的話,我們已記牢!決心打到江南去,不怕路途遠。長江的水溫暖,水溫暖﹔我們一定堅決打過去,把江南的兄弟都解放……”

10日早晨,當地群眾放鞭炮,洒淚送行。面對如此情景,胡士平在信中感嘆:“在這種場合下,誰能不感動呢!所以在以后的十天行軍中,同志們在雨裡、在泥裡、在病中都熬過去了。我們沒有辜負人民的熱情啊!”

群眾的熱情支持為人民解放軍提供了源源不斷的前進動力。渡江戰役前,國民黨為了阻礙解放軍渡江,將沿江的船搶的搶、砸的砸,但群眾紛紛將船藏了起來。於是,當戰爭開始后,內河和內湖的群眾,紛紛從蘆葦蕩裡駛出上萬條隱藏下來的大大小小的船隻,場面蔚為壯觀。以至國民黨后來也沒搞清楚,解放軍的船是從哪裡“冒”出來的。

為了支援渡江戰役,蘇北、皖北、中原地區的群眾幾乎全員出動,傾力奉獻,給渡江大軍籌糧草、送船隻、獻牛馬、出民工、上戰場,做了大量支前工作。總計籌糧30多萬斤,籌草50多萬擔,貢獻木料、毛竹、門板各5000多條塊,還有棉絮4000多斤,基本上做到了應征即征,應有盡有。大至百萬民工大支前,小至每一次送行,軍民之關系密切如魚水,不是親人勝似親人。

就這樣,在群眾的大力支援下,4月21日,成千上萬隻木船以排山倒海之勢,浩浩蕩蕩橫渡長江,解放軍迅速突破了國民黨的長江防線。4月22日,胡士平和戰友們又激動又興奮,他寫道:“今天,是我們偉大的行動中最值得紀念的一天——我們渡江了。”當天晚上吃的是魚,大家愉快極了,“這魚就是長江的魚吧”,“如果明天再吃魚的話,那是在大江以南去了”。

4月23日,胡士平一行渡過了長江,“在太陽剛露紅的時候,我們安全的(地)到達了南岸。江南的大地蘇醒了。現在我住在渡口的第一個村庄上”。渡江部隊登岸后,當地老百姓又為戰士們騰房子、送食物、准備生活用品。雖然一夜未合眼,大家都疲勞得很,臉上都呈現著黃白色,肚子也餓了。要是在平時,這種時候誰也不想多說一句話。可是由於興奮、激動,戰士們都和鄉親們攀談起來。

胡士平在信中回憶了自己和一位老媽媽的交談:“一位老太太是這樣告訴我廿日夜我軍渡口的情形的:大炮一響,我就知道是你們打過來了,因為他們沒有炮啊。我們老百姓都不敢睡了,都爬起來看。一會子功夫,后面一團火,你們就過來了。有一隊人到了庄上問我們:‘什麼人’。我說‘老百姓’。他說‘大媽媽不要怕’。我心裡想,怎麼這樣和氣,真是我們自己的人回來了!”可以看出,對於解放軍的到來,當地民眾“其興奮、渴望的情緒,是難以筆述的”。

革命為了人民,人民親人般的支援也是勝利的根本。民心所向,始為正道。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”