謝煜桐

2020年08月28日13:26 來源:學習時報

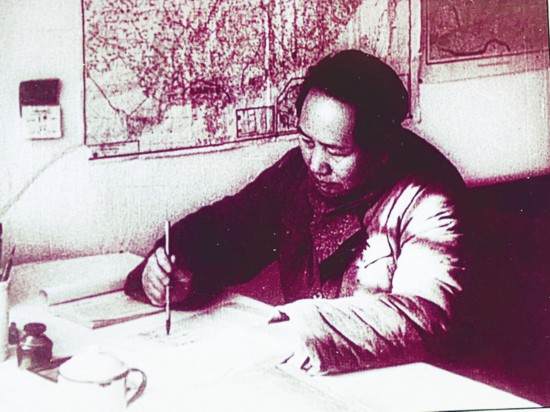

毛澤東為中央黨校題寫校訓“實事求是,不尚空談”

在延安時期中央黨校的歷史上,三次改組是具有標志意義的大事件,是黨中央革新黨校辦學思想,從而使中央黨校更好地服務於黨的中心工作的重大舉措。

中央黨校第一次改組,發生在1941年底,由毛澤東最后審定的《中共中央關於延安干部學校的決定》,對中央黨校的辦學作了重大調整。《決定》規定:“中央黨校為培養地委以上及團級以上具有相當獨立工作能力的黨的實際工作干部及軍隊政治工作干部的高級與中級學校。”根據《決定》,毛澤東、任弼時、彭真等共同商討制定了《中共中央黨校計劃》,計劃共16條,對黨校教育的目的、學生入學條件、學生來源、班次設置、學生待遇、修業年限等,都作了詳細規定。與此同時,毛澤東還為中央黨校制定了校訓——“實事求是,不尚空談”。1942年1月28日,延安《解放日報》對這次改組作了較為詳細的報道。

1942年2月1日,改組后的中央黨校舉行開學典禮,毛澤東作了《整頓黨的作風》的報告。2月8日,又在中央黨校作了《反對黨八股》的報告。第一次改組后,特別是毛澤東的上述兩次報告后,黨校的教學並沒有大的改觀,沒有體現出理論聯系實際的要求,脫離實際情況仍然十分嚴重。聯系到一段時間以來黨內普遍存在的主觀主義和教條主義傾向,黨校教學上存在的問題此時已經不再僅僅是一個教育的技術和方法問題,甚至也不再僅僅是學校的教育方針問題,其本質上已是黨的作風問題,即是否符合理論聯系實際的馬克思主義學風問題。既然是黨的作風問題,當然就不能等閑視之。2月28日,毛澤東在中共中央政治局會議上明確提出:“黨校課程要改造。現在黨校教中國古代史及西方史,離現實太遠。應首先進行反對主觀主義與宗派主義的教育,總課題為黨的路線,研究季米特洛夫論干部政策與干部教育政策、列寧《共產主義運動中的‘左派’幼稚病》和《六大以來》”。此次會議通過了《中央政治局關於黨校組織及教育方針的新決定》,內中規定:“停止過去所定課程,在本年內教育與學習黨的路線”,“軍事學院高級班歸並黨校”,“延安各機關學校高級干部(包括高級學習組)共以三百至四百人為限度,參加黨校學習”,“今后黨校直屬中央書記處,其政治指導由毛澤東同志負責,組織指導由任弼時同志負責”,等等。4月1日,《解放日報》以《中央黨校再度改組告竣,確定新教育計劃》為題進行了報道,文中提到,據負責中央黨校政治教育的彭真介紹,中央黨校再次改組的目的是使黨校教育能完全吻合毛澤東整頓三風的精神,中央黨校的教育內容將以辛亥革命至今的中國歷史為基礎,以馬列主義的思想方法,了解中國革命的基本問題。

第三次改組發生在1943年3月。3月20日,中共中央政治局通過了《中共中央關於中央機構調整及精簡的決定》,推定毛澤東為政治局主席、書記處主席。並決定毛澤東兼任中央黨校校長。此即中央黨校第三次改組。改組后中央黨校開辦了第二期,辦學規模迅速擴大,從一個部發展到六個部,在校學員最多時達3000人,改組與整風相結合,使得中央黨校的整風大大推動了全黨范圍的整風。

對於三次改組的意義,1943年8月8日毛澤東在中央黨校第二部開學典禮上講話中有一段評價性的話,他指出:“在黨校中有兩種培養教育干部的方法,一種是教條主義的、抽象學習理論的方法,另一種是聯系斗爭實際學習理論的方法。過去的方法屬於第一種,把人都學笨了。我們現在採用的是后一種方法,能使你們把問題搞通,可以保証你們在兩年之內提高一步。”這段話可以看作是毛澤東對三次改組重大意義的一個總的評價。通過三次改組,黨校不論在辦學目的、方針,還是教學內容、方法等方面都發生了重大變化,特別是理論聯系實際教育方針的確立,意義尤為重大。這個問題的解決,大大促進了黨的學風的整頓,而學風又為黨風之要。在這種意義上講,把中央黨校的三次改組看成黨校課堂裡的一次革命,也毫不為過。

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”