張勝、詹媛、王斯敏

2020年09月02日08:22 來源:光明日報

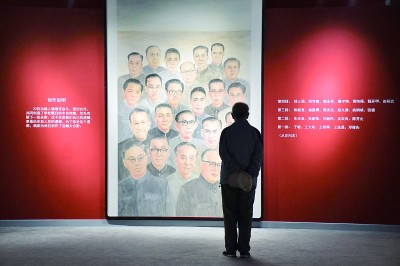

觀眾在參觀“兩彈一星”功勛人物肖像展。燕翔攝/光明圖片

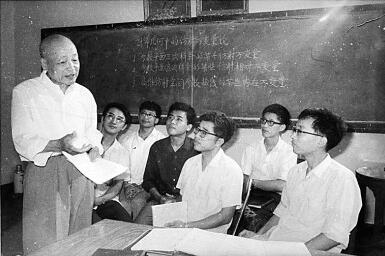

1979年,蘇步青(左一)講授計算幾何學。資料照片

黃緯祿在工作中。資料照片

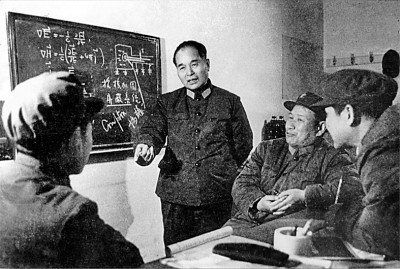

20世紀80年代,程開甲(左二)在核試驗技術研究所辦公室參與討論。資料照片

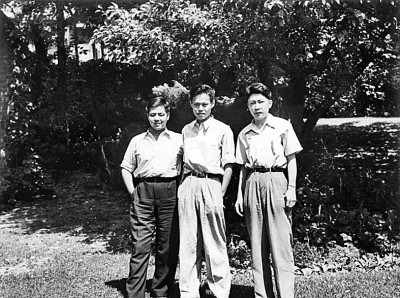

1947年,朱光亞(右一)與李政道(左一)、楊振寧在美國留學時合影。資料照片

【后人講述】

編者按

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年。在中華民族從站起來、富起來到強起來的艱辛歷程中,一代代科學家以拼搏與奉獻挺起民族脊梁、綻放時代之光。

銘記歷史才能堅定前行,從抗戰烽火硝煙中走過的優秀知識分子為今人注入了砥礪奮進的巨大力量。近日,中國科技館、中國科協科技傳播中心聯合地方科技館等單位共同舉辦“紅色記憶:抗戰中的中國科學家”宣講活動。結合這一活動,光明智庫邀請四位科學家后人,講述先輩的民族大義、愛國之行,共同感受並傳承優秀知識分子“心有大我、至誠報國”的感人事跡和崇高精神。

科學家名片:蘇步青(1902—2003),中共黨員,我國杰出數學家、教育家。從事微分幾何、計算幾何研究教學70余載,創立了國際公認的浙江大學微分幾何學學派。

“學成后,應該回去報效祖國”

講述人:蘇步青之孫 蘇泉

1919年秋,17歲的爺爺赴東京求學,次年以第一名成績考入東京高等工業學校,1923年畢業后,進入位於仙台的東北帝國大學繼續深造。1931年初,爺爺以優異成績從東北帝國大學畢業,獲理學博士學位。不久,他便回到祖國,在浙江大學任教。

1937年8月,日軍轟炸杭州,西子湖畔一片狼藉。浙江大學一年級新生從9月上旬開始西遷。身為浙大數學系主任的爺爺,跟大家一道挑著書箱、行李,跋涉於山水之間。師生們一邊逃難,一邊利用躲避敵機轟炸的時間,在廟宇或山洞內上課。有一天,空襲警報響起,爺爺和4名學生躲進一個山洞,他說:“這裡就是我們的數學研究室,山洞雖小,但數學的天地是廣闊的。大家要按照確定的研究方向讀書,定期報告、討論……”

1949年5月杭州解放后,爺爺任浙江大學教務長、數學系教授,並主持中國科學院數學研究所籌建工作。1952年全國高等院校院系調整后,他出任復旦大學數學系教授並兼任復旦大學教務長。爺爺堅持科研與教學相結合,把畢生精力奉獻給人民的教育事業,為祖國培養了一代又一代數學人才。

爺爺從小喜歡讀書,特別重視語文學習。在他看來,數學是學習自然科學的基礎,而語文則是這個基礎的基礎。他提出,理工科學生也要讀一點文史知識,因為通過讀史,可以學習和繼承中華民族的優良傳統,激發為祖國而奮斗的熱情。

爺爺常說,愛國主義是自己學習進步的強大動力。他在中學讀書時,聽老師講中華民族受列強凌辱的歷史,就產生了為國家爭氣的願望。在日本獲得理學博士學位后,有大學准備聘請他做副教授,但爺爺堅持:我是祖國送出來學習的,學成后,應該回去報效祖國。

爺爺經常收到一些青少年來信。這些學生有著強烈的求知欲,成績卻總是提不上去。深入分析后,爺爺指出:成績差的主要原因是沒找到好的學習方法。一般來說,成績優秀的同學,大都能聯系自己的實際情況,找到幾種行之有效的學習方法。

“為學應須畢生力,攀高貴在少年時。”這是爺爺給浙江嘉興一位中學生回信時寫下的一句話,我想,他也希望把這句話送給所有的青少年朋友。

科學家名片:黃緯祿(1916—2011),中共黨員,我國航天事業奠基人之一,著名火箭與導彈控制技術專家,中國科學院院士,國際宇航科學院院士,長期從事火箭與導彈控制技術理論與工程實踐研究工作。

“不管什麼時候,都要先想國家怎麼辦”

講述人:黃緯祿之女 黃道群

1936年,父親考入位於南京的原中央大學電機系。“七七事變”后,南京遭日軍戰機轟炸,原中央大學決定西遷重慶。在重慶,父親和其他來自淪陷區的同學經濟來源斷絕,生活無依無著,全靠學校發放的救助金勉強維持。異常艱苦的環境中,他們卻愛國熱情高漲,一心為將來建設國家做好知識儲備。

1943年11月,父親通過了留英進修生選拔考試,到倫敦標准電話電纜公司實習。當時正值第二次世界大戰,一天早晨,父親走到公司門口時,發現大門緊閉,門外還有人低聲哭泣。原來,就在片刻之前,一枚法西斯德國的V-1導彈落在工作間外5米處,5位英國同事遇難。飽經戰爭之苦的父親,更堅定了科學報國的決心。

1947年10月,父親回國后在上海的中央無線電器材總公司研究所任職。1949年年初,解放前夕的上海小道消息滿天飛,父親卻安之若素,他期待著,在安定和平的環境中多出技術成果,使國家逐步強盛起來。

1956年10月8日,國防部五院——中國的導彈研制機構成立,次年年底,父親調入國防部五院二分院,負責導彈控制系統設計工作。從此,他把對祖國的深深熱愛全部傾注到航天事業之中,開始了自己的“導彈人生”。

1960年11月,中國第一枚導彈“東風一號”發射成功﹔1964年6月,“東風二號”圓滿成功……從東風一號到東風五號,導彈控制系統研制過程中,各個型號技術方案的確定、技術指標的改進、技術性能的提高、技術故障的排查,都飽含著父親和所有研制人員的心血。在極端艱苦的條件下,他們迎難而上、敢於勝利,以大無畏精神制造出“爭氣彈”,矢志把中國航天事業做大做強。1970年,父親又踏上研制潛地導彈“巨浪一號”的新征程。

2011年7月的一天,已經臥床不起的父親,艱難地寫下了“傳承兩彈一星精神,勇挑民族復興重擔”16個字,贈予由南華大學組織的“兩彈一星”紅色夏令營師生。父親常說,“不管什麼時候,都要先想國家怎麼辦”。他忠誠報國、獻身航天的堅定信念,攻堅克難、勇攀高峰的創新精神,團結協作、集思廣益的優良作風,淡泊名利、無私奉獻的高尚品質,影響了很多人。

科學家名片:程開甲(1918—2018),中共黨員,物理學家。我國核武器事業開拓者之一、核試驗科學技術體系創建者,中國科學院院士、原國防科工委科學技術委員會常任委員。

“我所做的一切,都和祖國緊緊聯系在一起”

講述人:程開甲之女 程漱玉

1937年,“七七事變”爆發。父親選擇了科學救國的道路,來到浙江大學。開學不久,上海失守,杭州告急,日軍步步緊逼。浙江大學在校長竺可楨領導下搬遷了6個地方,在貴州湄潭完成了7年的流亡辦學。

在顛沛流離的辦學途中,竺可楨做了題為《求是精神與犧牲精神》的著名演講。他說,中國要想強盛,要使日本或別的國家不敢侵略中國,隻有靠中國人自己的力量,別人是靠不住的。聽完演講,父親寫下兩行字——中國挨打原因:科技落后。拯救中國藥方:科學救國。

1946年8月,父親來到英國愛丁堡大學,成為著名物理學家玻恩教授的學生。然而,舊中國的孱弱,讓身在異國的父親備受歧視,激發了他強烈的民族自尊心。

1949年4月20日,渡江戰役前夕,英國“紫石英號”軍艦擅闖解放軍前線防區。解放軍在多次警告無效的情況下斷然開火,“紫石英號”中彈30余發、升起白旗。看到此事的新聞報道后,父親無比激動:“我第一次有‘出了口氣’的感覺,走在街上把腰杆挺得直直的。”

新中國的成立,讓父親看到了中華民族騰飛的希望。1950年,他毅然回國,開啟了“忠誠奉獻、科技報國”的人生。幾十年后,有人問他,如何評價自己當初的決定?父親寥寥數語:“我如果不回國,可能會在學術上有更大的成就,但最多是一個二等公民身份的科學家。絕不會有這樣幸福。而我現在所做的一切,都和祖國的生活緊緊地聯系在一起。”

面對國家建設和國防的需要,父親從沒提過任何條件。1952年至1962年10年間,他做了4次重大轉變,每次都放棄已有成績,進入全新的領域。上世紀五六十年代,黨中央作出了自主研制“兩彈一星”的決策。1960年,在南京大學任教的父親受命趕赴北京,成為我國第一顆原子彈研制隊伍中的一員﹔1962年夏,又成為原子彈爆炸靶場試驗的技術總負責人。從此,他成功決策、組織、指揮了包括原子彈、氫彈、兩彈結合、地下平洞、地下豎井等“6個首次”在內的30多次核試驗。

地下核試驗被稱為“看不見的輝煌”,所有一切都被封在很深的地下。但對研究來說,必須了解地下核爆炸的現象及破壞效應。父親當然知道核輻射對人體健康的危害,但為了科研需要,他提議:對地下核爆炸現場進行開挖。

第一次地下平洞核試驗完成1年多后,洞內輻射和溫度降低到一定水平。但地下核爆炸現場被開挖后,環境仍然凶險。父親全然不顧,與技術人員一起,穿上簡單的防護服,戴上口罩、手套和安全帽,拿著手電筒,爬進測試廊道、測試間,甚至最危險的爆心,通過實地考察取得了第一手重要資料。

1982年,第一次地下豎井方式核試驗零時一過,父親就走出主控站,坐車直奔爆心地表面。他趕到時,地面已經揚起塵土、出現裂縫,並產生強輻射。但父親仍堅持在爆心上方的地表仔細察看后才離開。警衛員問:“首長,你不擔心身體嗎?”他說:“擔心啊,但我更擔心試驗事業,那也是我的生命。”

每次作“兩彈一星”精神報告,父親都會說:“我們的核試驗,是所有參加者、有名的或者無名的英雄們,在彎彎曲曲的道路上一步一個腳印完成的,核試驗事業的光榮屬於所有參加者。”

科學家名片:朱光亞(1924-2011),中共黨員,中國科學院、中國工程院資深院士,中國科學技術協會名譽主席、原主席,中國工程院原院長、黨組書記,原國防科學技術委員會副主任,原國防科工委科學技術委員會副主任、主任,原總裝備部科學技術委員會主任。中國人民政治協商會議第八屆、九屆全國委員會副主席。

“祖國需要之際,吾輩當竭盡心力”

講述人:朱光亞之子 朱明遠

1938年6月,為了躲避戰亂,爺爺托人將父親兄弟三人送到重慶,繼續學業。1941年夏,父親以優異成績從南開中學畢業,選擇原中央大學物理系就讀。

一年后,西南聯大在昆明、重慶兩地大學招收一、二年級轉學生。父親得知消息,立即報名參加考試。到西南聯大報到那天,學校發給每個新生一份鉛印的西南聯大校歌。父親回憶說,校歌讓他激動不已。特別是那句“千秋恥,終當雪。中興業,須人杰。”每當唱起,心底就會激揚起一股向上的力量。

1945年8月,父親畢業留校任物理學系助教,不久后,被選拔赴美學習制造原子彈。那時,愛國民主運動蓬勃開展,父親已經接受了一些進步思想,加上抗日戰爭的影響,當他得知是國民黨政府派自己去美國時,很不情願。征求中國共產黨地下組織有關人員意見后,才決定前去。1946年9月末,父親與李政道、唐敖慶等人到達舊金山。剛踏上陌生的土地,一行人卻被告知“美國政府決定,凡是與原子彈有關的研究機構,包括工廠等,外國人均不得進入”。訝異之余,大家定下心來,分別選擇了與原子彈技術相關的專業繼續學習。

1949年10月1日,新中國成立。消息傳到美國,中國留學生奔走相告。就在這一天,父親決心回國。他在就讀的密歇根大學及所在城市動員中國留學生:“祖國迫切地需要我們!希望大家放棄個人利益,相互鼓勵,相互督促,趕快組織起來回國去。”

1949年末,父親牽頭起草了《給留美同學的一封公開信》,信中寫道:“我們是在朝著充滿光明前途的大道上邁進,這個建設新中國的責任是要我們分擔的……我們該馬上回去了”,並把這封信分送給美國各地的中國留學生傳閱、討論,同意者在信上署名。

1950年2月,父親終於回到了祖國。1952年春,中央決定從國家機關、高等院校抽調一批政治可靠、英語水平高的優秀人才擔任翻譯,赴朝參加停戰談判。作為北大最年輕的副教授,父親被選中。組織上要求對外保密。收拾行李時,母親問:“到哪裡去?”父親含蓄地說:“到東北打老虎去!”

1959年7月1日,組織找父親談話,想調他到核武器研究所參加原子彈研制工作。父親毫不猶豫地答應了:祖國需要之際,吾輩當竭盡心力!

不久,35歲的父親調任核武器研究所副所長。后來,他回憶說:“在中國核武器早期研制工作中,我所起的作用,猶如一個瓶子口。上面的方針和下面的意見,都要經過我這個‘瓶子口’來承上啟下,有的還要經過篩選、過濾,摘其主要歸納上報。”

父親嚴謹細致的科學精神和治學態度影響了一代人,九院機要秘書處的女干部張立敏阿姨就是其中一位。剛上班時,父親請她起草一份報告。報告上交后被退回來,一個大大的紅叉從頭打到尾。她當時就落淚了。仔細一看,后面附著父親自己工工整整寫成的一份報告。仔細琢磨兩份報告的不同后,張立敏明白了報告到底應該如何寫。

父親和我們聚少離多,在我們眼中,他一輩子都在工作。他留給我們的物質財富不多,但留下的精神財富,我們一生都學習不完。

(項目團隊:本報記者 張勝、詹媛、王斯敏)

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”