敢於斗爭的精神 善於斗爭的本領

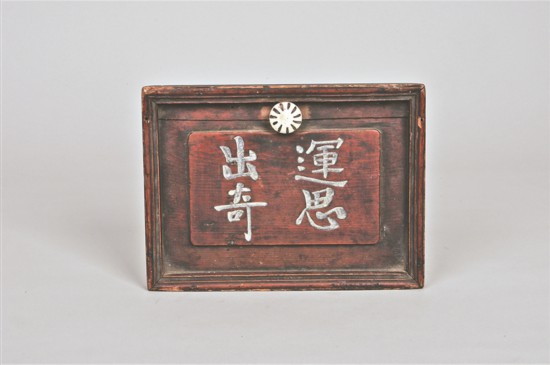

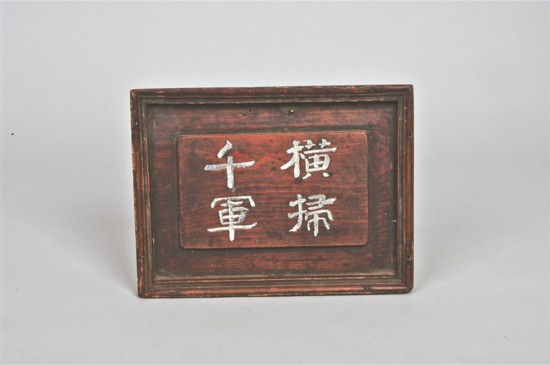

李兆麟的書箱門。東北烈士紀念館提供

少年立志

尋求救國救民之路

1936年1月中旬,東北民眾反日聯軍軍政擴大聯席會議在湯原縣吉興溝密林中召開。會議貫徹《八一宣言》精神,成立了東北民眾反日聯合軍總司令部,李兆麟任總政治部主任兼東北人民革命軍第六軍代理政治部主任。會后,李兆麟著手建立湯旺河后方抗日根據地。

1936年春至1937年夏在湯旺河抗日根據地密林深處,李兆麟與侯啟剛等同志創辦了東北民眾反日聯合軍政治軍事學校,任教育長。

李兆麟,1910年11月2日出生在遼寧省遼陽市燈塔縣小榮官屯一戶農民家庭,7歲入私塾,11歲考入遼陽縣立呂方寺高級小學校,成為當時小榮官屯在該校僅有的一名學生,被本屯人親切地稱為“小秀才”。1926年,因父親去世,家境窘困,他隻得輟學務農,但仍堅持自學,還經常用古人“負薪挂角”“頭懸梁錐刺股”等刻苦自學的故事激勵自己。

他的青少年時期正值中國社會大變革、大動蕩時期,內憂外患的社會現實在他的心靈打下了深深的烙印。

1928年,日本關東軍在南滿鐵路制造了震驚中外的皇姑屯事件。面對日本侵略者咄咄逼人的囂張氣焰,他在自己的書箱門上刻下了“運思出奇,橫掃千軍”八個字,表達了他願為中華民族的解放事業效力的宏遠志向。1929年,李兆麟與共產黨員李秾儒相識,受到了革命思想啟迪。1930年夏,又與在北平(現北京)讀書的同鄉張一吼聯系,從他那裡讀到許多進步書刊,不久隨張一吼參加了革命,在北平西郊門頭溝煤礦區做群眾工作。1930年底,加入中國共產主義青年團,1931年7月,加入中國共產黨,從此在黨的領導下,他走上了抗日救國的革命道路,開始了他的革命生涯。

重返家鄉

走上武裝抗日之路

九一八事變后,李兆麟遵照黨的指示,重返家鄉,組建抗日武裝。他騎著白馬奔走於各自分散的山林隊、民團之間,因此被形象地稱為“白馬將領李兆麟”。

1932年2月,東北民眾抗日義勇軍第二十四路軍在遼陽縣三家子正式成立。李兆麟率領這支抗日武裝初上戰場,就消滅了投靠日軍的“洪盛團”反動武裝,活捉了日本八大礦礦長久留島等,還打垮了與日軍相勾結的“南大會”反動武裝。1932年8月28日至29日,在李兆麟等各位抗日將領的指揮下,第二十一、二十四兩路抗日義勇軍夜襲奉天(現沈陽市),激戰一夜,斃敵約30人,焚毀日軍汽油庫及機場全部敵機,搗毀兵工廠部分設備,繳獲大批物資,沉重地打擊了日本侵略者的囂張氣焰。

義勇軍斗爭失敗后,李兆麟被組織派到本溪煤礦開展工作,他親身體驗了中國礦工的悲慘處境,成為了礦工們的知心朋友,黨、團組織也在工人運動中迅速建立。

1933年8月初,李兆麟被黨組織派到了中共滿洲省委所在地——哈爾濱開展工作,揭開了他革命歷程中新的篇章。

轉戰北滿

創建珠河、湯旺河根據地

李兆麟到哈爾濱后,任中共滿洲省委軍委負責人,為黨在北滿地區建立直接領導的武裝,做了大量卓有成效的工作。

1934年4月,中共滿洲省委派他赴珠河抗日游擊隊任副隊長。化名張壽篯。他和隊長趙尚志一起,率領珠河抗日游擊隊積極開展武裝斗爭,並建立起以珠河三股流為中心的游擊區。

1934年6月上旬,趙尚志率部在賓縣三岔河(今賓縣三寶鄉境內)王家大院被日偽軍600余人包圍,李兆麟聞訊后率部救援,敵人遭到前后夾擊,死傷慘重,在夜幕掩護下,趙尚志帶領部隊突出重圍。三岔河突圍是珠河反日游擊隊建立后進行的最為激烈的一次戰斗,極大地激發了哈東群眾的抗日熱情,推動了抗日救亡運動的開展。

1934年6月29日,東北反日游擊隊哈東抗日支隊成立,李兆麟任代理總政委兼政治部主任。

1934年8月,哈東抗日支隊准備攻克五常堡。趙尚志和李兆麟配合默契,戰斗中斃敵10余人,繳獲長短槍40余支,子彈1000余發。五常堡戰斗給敵人巨大震懾,擴大了哈東抗日支隊的政治影響。

艱苦歲月

率部西征

1937年盧溝橋事變后,日偽當局妄想把中國東北建成全面侵華和准備進攻蘇聯的后方基地,集中力量圍剿抗日武裝。1938年中共北滿臨時省委和吉東省委為粉碎敵人的圖謀,由李兆麟等人指揮,率領部隊向嫩江平原和黑、吉兩省邊界一帶突擊,這就是東北抗聯史上被譽為考驗人類生存極限的西征。

東北抗聯將士在渺無人煙的森林中,冒著零下30~40攝氏度的嚴寒,整日跋涉在風雪之中,不僅糧草斷絕,御寒無衣,就是篝火取暖也有被敵人發現蹤跡的危險。在如此惡劣的環境下,抗聯將士的生存受到了巨大考驗,許多人因凍餓而死,情境極為悲壯慘烈。每當緊要關頭,李兆麟總是鼓勵戰友:“我們要堅持,度過這黎明前的黑暗。”“我們寧肯餓死,也要忠於祖國,絕不能動搖抗日到底的信念!”為了鼓舞士氣,堅定抗戰到底的決心,李兆麟同戰友們在西征途中,還創作了著名的《露營之歌》,在李兆麟等諸將領的指揮下,“抗日必勝”的信念已經成為戰友們的精神支柱。1938年12月下旬,北滿抗聯部隊艱難地完成了西征任務。

1939年4月,在通河召開的第二次省執委全體會議上,李兆麟當選為中共北滿省委常委、組織部長。會議決定成立第三路軍總指揮部,李兆麟任第三路軍總指揮。5月30日,第三路軍在德都縣(現五大連池市)朝陽山后方抗日基地宣告成立,並向全國發出通電和宣言。1939年下半年,在鬆嫩平原斗爭中,最為重要的戰斗是夜襲訥河。訥河戰斗和以后的北安、克山戰斗對日偽軍震動極大,以致末代皇帝溥儀在《我的前半生》一書中,將“東北抗日聯軍李兆麟部攻克訥河、北安、克山”戰斗,描述為對自己一生影響最大的四件事之一。

1939年6月至12月,整編后的東北抗日聯軍第三路軍不僅在鬆嫩平原站住了腳,而且在激烈戰斗中開辟了新的抗日根據地。

野營整訓

勝利歸來

1941年初,李兆麟赴蘇聯參加伯力會議。會后,李兆麟遵照北滿省委的指示,返回東北抗日前線。在李兆麟的指揮下,第三路軍各抗日支隊繼續頻繁出擊,先后在嫩江、阿榮旗、甘南、格尼河、寶山鎮等地襲擊敵人,繳獲大批物資。1941年12月,李兆麟率部到達伯力。周保中、李兆麟、崔庸健組成東北黨的領導干部臨時支部(亦稱“三人團”),負責統一領導東北中共黨組織和抗聯部隊。

1942年8月1日,抗聯教導旅組建工作全部完成,李兆麟被任命為政委。9月13日,成立了中共東北黨組織特別支部局(又稱東北黨委會),實現了東北地區黨組織的統一領導。此后,李兆麟投入了抗聯部隊整訓和繼續指揮北滿斗爭兩項工作中,並以主要精力協助周保中,做抗聯部隊的思想政治工作。

李兆麟作為抗聯教導旅核心領導人之一,在加強黨的領導,恢復與黨中央的聯系,部隊政治學習與訓練,為反攻做好准備等方面做了大量的、卓有成效的工作,發揮了重要作用。

忠貞報國

精神永存

1945年8月15日,日本宣布無條件投降。9月,李兆麟隨蘇軍進駐哈爾濱,任蘇軍駐哈爾濱衛戍司令部的副司令、濱江省副省長、哈爾濱中蘇友好協會會長等職。當時李兆麟是我黨唯一一位公開身份的人,他積極開展接收政權,恢復、建立黨組織,建立人民武裝,解決部隊裝備等工作。不僅如此,他還十分重視對進步青年的爭取、教育和培養,與進步青年廣交朋友,幫助他們解決生活、學習和工作上的困難。同時,利用自己的特殊身份,通過電台、報紙、群眾集會等多種形式,揭露國民黨假和平、真內戰的陰謀,教育、激勵青年為民主、和平、富強的新中國而奮斗。也正因為如此,國民黨對李兆麟恨之入骨,1946年3月9日,李兆麟遭國民黨特務的政治謀殺,不幸犧牲,時年36歲。

李兆麟是中國人民不畏強暴、英勇抗爭的杰出代表,他把年輕的生命獻給了中華民族的解放事業,用無私的奉獻書寫了光輝而壯麗的人生。他忠貞報國、勇赴國難的愛國精神﹔前赴后繼、英勇無畏的戰斗精神﹔堅貞不屈、勇於獻身的犧牲精神﹔不畏險阻、百折不撓的奮斗精神﹔面對挫折、堅持真理的革命精神是留給后人的寶貴精神財富,值得我們永遠繼承和發揚。

(作者單位:李兆麟將軍紀念館)

分享讓更多人看到