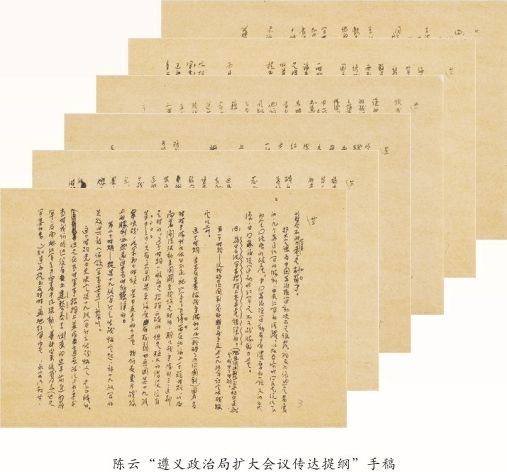

“遵義政治局擴大會議傳達提綱”—保存完好的陳雲手稿

1935年1月15日至17日,中共中央政治局在長征途中舉行遵義會議。這次會議在紅軍第五次反“圍剿”失敗和長征初期嚴重受挫的歷史關頭召開,是我們黨歷史上一次具有偉大轉折意義的重要會議。由於特殊的歷史環境,當時留存的文獻資料有限,很長一段時間,關於遵義會議醞釀過程、召開時間、組織變動情況等,都存在模糊不清的問題。

中國共產黨歷史展覽館展示了中央檔案館收藏的遵義會議參加者陳雲在長征途中向紅軍中央縱隊傳達遵義會議精神的提綱“(乙)遵義政治局擴大會議”手稿。這份珍貴的手稿記載了遵義會議前后的有關情況,對遵義會議召開的目的、醞釀過程、會議的主要內容,尤其是黨中央的組織變動情況等重要史實,都有明確的記載。手稿於1985年1月,在紀念遵義會議50周年時第一次向社會公布。后來黨史上很多關於遵義會議的細節都是從這份手稿裡獲悉的。手稿彌補了原有遵義會議文獻的不足,是彌足珍貴的重要檔案史料。

手稿是用鋼筆書寫在20.95cm× 14.7cm的活頁紙上,從右到左豎寫,左側有兩個裝訂孔,全文4600余字。手稿原保存在蘇聯莫斯科中共駐共產國際代表團檔案裡,1957年1月被接收回國后,一直保存在中央檔案館。手稿沒有署名,被接收回來后,雖經多方調查核實,仍然無法確定手稿作者。1982年4月,中共中央黨史資料征集委員會調查人員將手稿的復制件分送給參加過遵義會議的陳雲、聶榮臻、楊尚昆和鄧小平等同志,請他們辨別鑒定。經陳雲証實,這份手稿是他在遵義會議后為中央縱隊傳達會議情況而寫的傳達提綱。在收入《陳雲文選》時文章標題被確定為“遵義政治局擴大會議傳達提綱”。

長征開始時,陳雲是紅五軍團中央代表,黎平會議后任軍委縱隊政治委員,作為中央政治局委員參加遵義會議。大約在1935年2月中旬到3月上旬,軍委縱隊從雲南威信到貴州鴨溪的行軍途中,陳雲為了向部隊傳達會議精神,寫下了這份提綱。紅軍過瀘定橋后,陳雲根據中央的指示離開了長征隊伍,去上海恢復黨的組織,后前往蘇聯向共產國際匯報有關情況。這份手稿也應在那時被帶到了莫斯科。

手稿明確記述了遵義會議召開的目的,“是基於在湘南及通道的各種爭論而由黎平政治局會議所決定的。這個會議的目的是在:(一)決定和審查黎平會議所決定的暫時以黔北為中心,建立蘇區根據地的問題。(二)檢閱在反對五次‘圍剿’中與西征中軍事指揮上的經驗與教訓”。

手稿為會議時間的確定提供了幫助,“當著紅軍佔領遵義以后政治局擴大會議即行開幕”“會議經過三天,作出了自己的決議”。

關於會議參加人員,手稿記載“參加這個會議的同志除政治局正式及候補委員以外,一、三軍團的軍團長與政治委員林聶、彭楊及五軍團的政治委員李卓然、李總政主任及劉參謀長都參加”。

手稿的主要內容是總結五次反“圍剿”以來的軍事戰略。關於會議對軍事指揮錯誤的批評,手稿記載:“這種錯誤的軍事上的指揮,是經過了一個很長時期的。在這一時期中,黨內軍委內部不是沒有爭論的。毛張王曾經提出過許多意見,就是恩來同志也曾有些個別戰役上的不同意見,但是沒有勝利的克服這種錯誤。至於各軍團——尤其是一、三軍團的首長不知有多少次的建議和電報,以及每個戰役的‘戰斗詳報’,提出他們的作戰意見,可惜完全沒有被採納。”“擴大會議指出軍事上領導錯誤的是A、博、周三同志,而A、博兩同志是要負主要責任的。”

遵義會議所作的組織調整,手稿明確記載,“擴大會最后作了下列的決定:(一)毛澤東同志選為常委。(二)指定洛甫同志起草決議,委托常委審查后,發到支部中去討論。(三)常委中再進行適當的分工。(四)取消三人團,仍由最高軍事首長朱周為軍事指揮者,而恩來同志是黨內委托的對於指揮軍事上下最后決心的負責者”。“擴大會中恩來同志及其他同志完全同意洛甫及毛王的提綱和意見,博古同志沒有完全徹底的承認自己的錯誤,凱豐同志不同意毛張王的意見,A同志完全堅決的不同意對於他的批評。”

手稿還明確記載:“擴大會完畢后中常委即分工,以澤東同志為恩來同志的軍事指揮上的幫助者。”“在由遵義出發到威信的行軍中,常委分工上,決定以洛甫同志代替博古同志負總的責任。”

遵義會議事實上確立了毛澤東同志在黨中央和紅軍的領導地位,開始確立以毛澤東同志為主要代表的馬克思主義正確路線在黨中央的領導地位,開始形成以毛澤東同志為核心的黨的第一代中央領導集體,開啟了黨獨立自主解決中國革命實際問題新階段,在最危急關頭挽救了黨、挽救了紅軍、挽救了中國革命,並且在這以后使黨能夠戰勝張國燾的分裂主義,勝利完成長征,打開中國革命新局面。這在黨的歷史上是一個生死攸關的轉折點。

(中國共產黨歷史展覽館 供稿)

分享讓更多人看到