遇刺身亡的宋教仁。

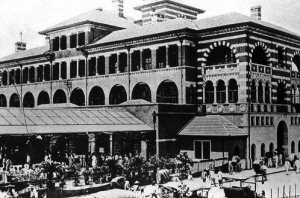

上世纪20年代的上海沪宁车站。1909 年,沪宁铁路局建成一座四层高的沪宁车站。该楼为英国人设计,造价32.9万银元。宋教仁就在这里被刺杀。

上海闸北公园的西北角,宋教仁的雕像多少显得有点落寞和孤寂。在1913年那场举国震惊的暗杀事件中,宋教仁究竟死于何人之手,至今仍是难解之谜。岁月匆匆,白驹过隙,100年的时间很快过去了,原处乡间的宋氏墓园如今早已栖身闹市。从南北高架上驱车路过这座不起眼的小公园时,宋教仁墓顶上那只展翅的飞鹰仍旧依稀可见,但在这个被人遗忘的角落里,宋教仁和他的事迹、梦想与信念,早已湮灭在历史的尘烟之中,正如他和那寂寞的墓园,如今已是少有人知。

胜利的选举

武昌起义后,经过反复的斗争乃至幕后交易后,国内各方势力最终达成协议:清帝退位、孙中山退职、袁世凯接任临时大总统。按《临时约法》规定,正式的国会选举应在1913年2月之前完成,并由此产生真正意义上的民国首任大总统。

按《临时约法》的政治构架,大总统为虚职,实权掌握在内阁总理手中,新一届内阁则由国会选举中获胜的政党来组织。由此,国内各派政治力量在国会选举前掀起了组党并党热潮,以图在选举中获得多数并进而组阁。

选举首先是政党政治。民国成立后,各类政党如雨后春笋般成立,为与当时势力最大的同盟会竞争,其他新生党派掀起了大规模的并党浪潮,如一时雄起的共和党,即由统一党、民社、国民协进会、民国公会等五个政团合并而成。梁启超领导的民主党,也是当时不容小觑的政治力量。

在此压力下,宋教仁领导同盟会合并另外五个小党派后成立新的国民党,一时间形成共和党、民主党、国民党三足鼎立之势。在之后选举中,主持党务的宋教仁异常积极,他在之后数月中奔走各省,以布置国民党的选举事宜。在其努力之下,国民党在第一届国会选举中取得决定性胜利。

1913年3月,选举结果揭晓:众议院596人中,国民党当选269人;参议院274人中,国民党当选123席。换句话说,在参众两院870议席中,国民党占392席(约45%的比例),虽然没有获得超过半数的绝对优势,但他们所占的议席数已远远超过了其他政党,即使共和党、民主党、统一党三党联合,也不足以抗衡。

国会选举的胜利令全党上下一片欢腾,宋教仁同样十分激动。在他看来,胜利的曙光已在眼前,组阁的梦想即将实现,他将登上历史的大舞台,从在野的党魁进而在朝掌握权柄,与袁世凯展开宪政轨道上的较量。但就在这时,一个可怕的阴谋已经张开,巨大的危险正向他慢慢逼近。

遇刺的党魁

1913年3月20日晚十时,在黄兴、于右任等人的陪同下,宋教仁走出上海沪宁火车站候车室,准备登上火车进京组阁。就在众人快走到检票口时,斜刺里突然窜出一条黑影,接着“砰”、“砰”几声枪响,走在队伍前面的宋教仁表情痛苦,他扶着身边的铁栅栏,忍着痛叫道:“我中枪了!”

事发突然,众人一片惊呼。等大家醒悟过来时,宋教仁已经歪倒在冰冷的地面,双手还紧紧捂着受伤的腰部,鲜血汩汩而出。察看了宋教仁的伤势后,黄兴等人以最快的速度将之送到临近的沪宁铁路医院。经医生检查,子弹系背后击入并斜穿到腰部,肾脏、大肠均被击中。经过手术,医生用钳子从小腹处取出子弹———竟然有毒。

手术完成后,宋教仁脸如白纸,痛苦至极,他一会双手抱肩,一会合成十字,似乎有说不尽的苦痛,旁边一班送行的友人,也都为之恻然落泪。捱到3月22日凌晨四时,宋教仁最终在辗转苦痛中气绝而亡,年仅32岁。临终前,宋教仁双目直视不瞑,双拳紧握不张,眼框中尚有泪珠,足见他对这个美好的世界是何等的眷恋和不舍。

由于国民党刚刚赢得国会选举的胜利,而作为党魁的宋教仁极有可能出任新一届内阁总理。在此敏感时期,宋教仁的遇刺无疑是一桩精心策划的政治暗杀,目的就是要致其于死地。在上海国民党人的共同努力下,“宋案”很快被破获,凶手武士英及幕后主使人应桂馨相继落网,但让众人意想不到的是,背后竟涉及内务部秘书洪述祖乃至总理赵秉钧和总统袁世凯。

从应桂馨与洪述祖的来往电报和密函中可以看出,“毁宋”阴谋有个过程,其间层层升级,从“毁坏名誉”到最终的“肉体消灭”, 应、洪之间不乏利益纠葛,而赵秉钧及袁世凯对此阴谋是否知情,至今仍是难解的谜团。同样令人生疑的是,出身帮会的应桂馨原本是革命中人,其与沪军都督陈其美乃至孙中山关系密切(曾组织卫队护送孙前往南京就任临时大总统),如今却突然反戈一击,刺杀本党党魁,实在令人大惑不解。

更离奇的是,凶犯武士英由租界转交中方看管时,突然于庭审前暴死,死因不明。继武士英之后,涉及“宋案”的赵秉钧、应桂馨、陈其美相继暴死或被人暗杀,这让“宋案”更为扑朔迷离。时至如今,“宋案”仍为悬案,有待破解。

退潮的革命

宋教仁遇刺后,正在日本访问的孙中山立刻返回国内并主张举兵讨袁,但这一提议遭到黄兴等国民党人的反对。直到袁世凯罢免江西都督李烈钧、安徽都督柏文蔚、广东都督胡汉民三人的职位,国民党人才最终破釜沉舟,起兵反袁。

从某种意义上来说,“二次革命”是革命党人与北洋系一场迟到的决战。在北洋军的攻击下,江西、安徽、上海、江苏的“讨袁军”相继失利,孙中山、黄兴、李烈钧等人被迫流亡日本,“二次革命”以革命党人的完败而告终。

与目前评价所不同的是,国民党人“举兵讨袁”的举动遭到了社会各界的普遍反感,有人说他们“反袁”是借口,实际上是争权力;有人骂他们用革命的名义绑架全国人民,所谓“二次革命”根本不配叫革命。在当时舆论中,“二次革命”形同康熙年间的“三藩”之乱,失道寡助,失败也就毫不奇怪了。

就事实而言,“二次革命”非但没有给革命党加分,反而给了袁世凯一个树立权威、统一全国的好机会。军事上取得压倒性胜利后,袁世凯随后着手收拾仍在国会进行合法抗争的国民党稳健派。不过,袁世凯在动手前还得让他们办一件事,那就是选举正式大总统。

1917年10月6日,759名国会议员来到选举现场,开始选举民国首任正式大总统。选举过程中,会场外突然涌来数千名打着“公民团”旗号的便衣军警,他们大踏步走进会场,并声称如不选举袁世凯为正式大总统,议员们就甭想走出国会大门。在此威胁下,袁世凯终于如愿以偿地当上了正式大总统。

之后,袁世凯对国民党和国会步步紧逼。10月31日,在听说制宪委员会已通过宪法草案三读程序并准备交国会公布后,袁世凯立即以部分国民党议员曾与“乱党”李烈钧等密切来往为由,命令军警们连夜搜缴国民党议员的证书,最终导致国会因不足半数而无法召集会议。之后,袁世凯干脆宣布禁止国民党并解散国会,由此滑向了称帝的边缘。

至此,宋教仁所主导的民初宪政试验被彻底终结,其一手创造的国民党也成为了历史的旧名词。从这个意义上说,谁谋杀了宋教仁,谁就谋杀了宪政,谋杀了新民国。这一历史的教训,可谓惨痛。