李成刚

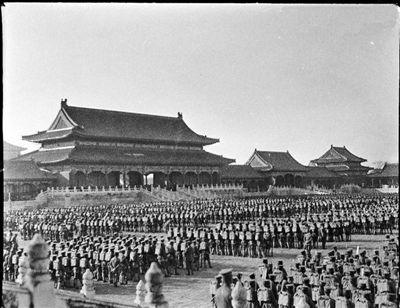

1918年11月11日,一战以协约国获胜而告终,中国成为战胜国。图为北洋政府当月28日在故宫太和殿举行阅兵,以示庆祝。本报资料图片

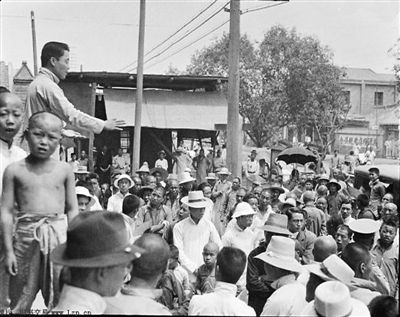

1919年5月4日,中国爆发反帝反封建的“五四”爱国运动。图为学生在演讲中。本报资料图片

1914年9月,趁火打劫的日军在山东龙口等地登陆。资料图片

2014年,是甲午战争爆发120周年,也是第一次世界大战爆发100周年。这一年,对中国人而言无疑具有双重的酸楚滋味。

回望历史深处的1914年,新生的中华民国已历三载,但战乱、政争、贫困却仍在折磨着这片苦难的大地。屋漏偏逢连夜雨,这一年爆发的第一次世界大战更是让这片破碎的山河雪上加霜。

受辱的中立国——

大战爆发之初,中国希望以中立身份远离战火,但对德宣战的日本非但不派一兵一卒赴欧作战,反遣重兵占领中国山东,并提出灭亡中国的“二十一条”

1914年6月28日,塞尔维亚民族主义分子普林西普射向奥匈帝国王储斐迪南的子弹,掀翻了巴尔干半岛这一欧洲火药桶。1个月后,奥匈帝国向塞尔维亚宣战。至8月初,欧洲已形成以德、奥等同盟国为一方,以英、法、俄等协约国为一方的对战双方。

大战打响时战局复杂混沌,为了防止战火蔓延到中国,北京政府于8月6日发表中立宣言并公布24款“局外中立条规”。

但是,由于主要参战国英、法、俄、德、日等在中国都有自己的势力范围,加之自身实力弱小且内耗不断,中国的中立未能使自己幸免于难。

中国宣布中立的第二天,日本借口英日同盟对德宣战。但是,日本非但未派一兵一卒赴欧作战,反倒盯上了中国山东。日本此举有着多重考虑。首先,山东是德国的势力范围,守军只有5000人,又远离本土、孤立无援,根本不是日军的对手。同时,日本出兵山东可能得到以英国为首的协约国的默许甚至支持。再者,日本借德国深陷欧洲战场之机夺取山东,不仅可以报1895年德国伙同俄、法迫使日本把辽东半岛归还中国的一箭之仇,还可拔除阻碍日本侵华的一颗钉子,从山东对中国实现中间突破,造成更为有利的侵华态势。

8月15日,日本向德国发出最后通牒,要求后者在8月23日前同意立即撤出停泊在日本海及中国海上的军舰,并于9月15日前将全部胶州租借地无条件地交付日本。

接到最后通牒后,由于无力在远东对抗日本的进攻,德国驻华使馆代办马尔参向北京政府表示,如果中国以后给予补偿,德国可以立即将胶州“交还中国”。北京政府立即与德国展开非正式磋商。日本获悉后警告北京方面必须马上停止此项活动。不敢得罪日本的北京政府立即停止了与马尔参的谈判。

无奈的北京政府又提议将德国在胶州的权益先转让给美国,然后再由美国交还中国,但遭到美方拒绝。中国利用美国阻止日本出兵山东的计划破灭。

8月23日,日本以未得到德国答复为由对德宣战。9月2日,日军在山东龙口等地登陆。袁世凯大总统立即召开紧急会议商讨对策,但陆军总长段褀瑞称中国军队只能抵抗日军48个小时。无计可施的袁世凯只能设法限制日军的行动范围以减少损失,划出龙口、莱州及胶州湾附近各地为“战区”。

然而,日本完全无视中国政府划定的范围,攻占“战区”之外的潍县车站和济南车站,并完全控制了胶济铁路。对于日军掠夺中国人财物、强奸当地妇女、肆意杀害中国人等罪行,积贫积弱的北京政府敢怒而不敢言,听之任之。刚刚以比利时的中立被破坏为由向德宣战的英国,对日本破坏中国中立的行为却持支持态度,于9月23日派900余名英军在崂山湾登陆,配合日军在10月底对青岛德军发起攻击。在此期间,青岛主权的所有者中国讽刺性地实施“局外中立”,复制了1902年至1904年日、俄在中国东北大打出手时清政府的做法。11月7日,日军占领青岛。

占领青岛后,日军公然在山东各地架设军用通信线路,设立民政署,把整个山东划入由它独占的势力范围。1915年1月3日,北京政府宣布取消“战区”,要求日军撤回。日本不仅不予理睬,反而不顾外交惯例,命令驻华公使日置益于1月18日径直向袁世凯提出臭名昭著的“二十一条”——要求中国政府承认日本享有德国在山东的一切权利并加以扩大;将旅大租借期限及南满、安奉西铁路期限延长为99年,并承认日本在南满及内蒙东部的特权;中国沿海港湾及岛屿不得租借或割让给其他国家;中国聘用日本人为政治、财政、军事顾问,中国警政及兵工厂由中日合办;将武昌至九江、南昌至杭州、潮州间铁路建筑权给与日本,允许日本在福建省有投资修筑铁路及开采矿产的优先权——显然,日本企图趁西方列强忙于欧战之际,把中国变成它的殖民地和附庸。

尽管英、法都认为日本的“二十一条”有损本国在华利益,但为了获得日本的军事援助,均同意了日本的要求。肆无忌惮的日本,以最后通牒的形式于5月9日迫使袁世凯接受其要求。5月25日,中、日签订《关于山东之条约》和《关于南满洲及东部内蒙古之条约》及换文,总称《民四条约》或《中日新约》。通过该条约,日本获得了山东权益,同时扩大了日俄战争之后取得的满蒙权益。

被骗的参战国——

中国力图借参战之机靠近西方,提高自身的国际地位,以避免列强的侵略,三次提出参战,前两次都因日本从中作梗而遭拒,最终虽如愿参战,但自身利益已被日本和协约国秘密勾结牺牲掉了

在一战参战国中,没有哪个国家的参战经历如中国般曲折。

中国第一次提出参战是在日本出兵山东之前。1914年8月底,得知英国准备配合日本夺取青岛后,为避免青岛落入日本之手,袁世凯对英国驻华公使朱尔典表示,中国愿意提供5万兵力与英军一起收复青岛。但是,朱尔典甚至在没有与同为协约国的俄、法两国公使商谈的情况下就断然拒绝了中国的出兵提议。

中国第一次参战请求看似是遭英国拒绝,实则是日本从中作梗。由于担心中国参战后,早有亲英、亲美倾向的北京政府与英、美等国更加亲近,而不利于其扩大对华侵略,日本告诉北京政府,中国既然宣布中立,就无对德作战之理。同时,日本又照会俄、英、法等国:没有日本的同意,关于中国参战问题不得形成任何协定。

此时的英国,既担心日本侵吞自己的在华利益,又想借助日本的军事力量清除德国在华势力。鉴于日本比中国强大且反对中国参战,英国最终选择拒绝中国。英、日经过交涉还达成妥协:日本保证维护英国在中国的利益,英国则配合日本在山东的军事行动。

山东被日本占领后,中国政府为了能参加战后和平会议,以废除不平等条约,收回山东主权,再次提出参战申请。1915年11月6日,中国通知英国,如果得到英、法、俄的邀请,中国将加入协约国方面对德国作战。此时的欧洲战场已经陷入堑壕战僵局,中国参战对协约国不仅意味着宝贵的物资援助,而且意味着所有在华德侨以及德国企业必须撤离中国,将极大削弱德国的力量,因此得到英、法、俄的欢迎,他们还力劝日本同意中国参战。

然而,日本又一次拒绝了中国的参战申请。对此,英国驻华公使朱尔典在1916年2月写给朋友的信中一针见血地指出:“日本不愿中国加入协约国,这才是问题的真正所在。日本情愿希望欧战拖延得越久越好,这样才能确保中国陷于任其宰割的状态。”

到了1917年2月,日本对中国参战的态度突然发生了180度的转变,由反对变为鼓动中国尽快参战。日本首相寺内正毅甚至派遣亲信西原龟三赴华,以同意中国减缓交付庚子赔款、提高关税和提供参战军费为诱饵,唆使北京政府对德国宣战。

日本态度发生变化的根本原因是,其与英、法等协约国已经在牺牲中国利益的基础上达成妥协——日本以支持中国参战为条件,换取协约国主要国家在战后对其在华势力特别是在山东权益的承认。英国向日本保证,在战后和会上将支持日本在山东权益等方面的要求。日本与俄、法、意也达成了类似秘密协定。

日本的要求得到全部满足后,阻止中国参战便失去意义。相反,通过支持中国参战,日本还可得到更多好处:一方面,此时的美国正准备参战,也极力鼓动中国参战,日本鼓动中国参战,无异于顺水推舟,既不得罪美国,又能把促成中国参战之功记在自己头上,借此挽回先前因阻挠中国参战而造成的外交被动局面;另一方面,袁世凯死后,中国政府的实权落在亲日的北洋军阀段祺瑞手中,借着支持中国参战,日本可加强对中国的控制。

由于日本态度的转变,中国参战的外部阻力已不复存在,但中国政府内部此时却发生了“府院之争”。以黎元洪为首的总统府不愿让以段祺瑞为首的国务院借参战捞取政治资本,由主张参战转为反对参战。“府院之争”的实质并不在于中国是否参战,而在于由谁主导参战,以便从中捞到一笔西方列强的借款,扩大自己的政治影响和军事实力。“府院之争”延迟了中国的参战时间,又过了半年,到8月14日,中国才正式对德奥宣战,此时大战已经接近尾声。

对于中国参战,有些学者认为,从外部讲,是迫于西方列强尤其是美国的压力;从内部讲,是一场在各自西方主子支持之下军阀争权夺利的闹剧。然而,若从历史大视野角度看,我们完全可以体会到当时中国人对于通过参战使中国纳入西方社会、提高自身国际地位并收回国家主权的强烈愿望。

屡遭日本阻挠的中国终获参战权,但自身的利益早已被日本和协约国秘密勾结牺牲掉了,中国从一开始就被自己的“战友”出卖。中国的参战,无异于被人卖了还替人数钱。

不屈的战胜国——

巴黎和会上演战胜国被宰割的一幕,中国选择了抗争,输了外交却赢得道义,中华民族在救亡图存的道路上终于清醒

获得参战权后,为了争取在战后和会上的话语权,中国表示愿意派兵赴欧作战,但是仅得到法国同意。英国认为,即使中国最好的军队也不能“在西线的炮火面前坚持5分钟”。日本没有向欧洲派出一兵一卒,也不想让中国享此殊荣。

最终,中国没能直接派兵赴欧参战,但是为协约国一些国家送去大量粮食、枪炮,同时有约20万华工到欧洲和中东为协约国服务,其中约有2万人失去了生命。

1918年,一战以协约国获胜告终。在战争中做出贡献的中国,此时尚不知自己早已被出卖,对收回山东权益仍然抱着美好而天真的幻想。协约国获胜的消息传到中国后,北京政府以全国放假3天来庆祝。怀着对美、英、法等国的信任和对世界新秩序的憧憬,渴望能享受战胜国的权利并一举改变屈辱的历史,中国推选出最优秀的外交官组成强大的外交团队远赴巴黎,其中包括外交总长陆征祥、驻美公使顾维钧、驻英公使施肇基等。

然而,和会一开始,西方列强就违反参战前平等对待中国的承诺,以中国对协约国的贡献很小为由,只给予中国代表团2个代表名额,而英、美、法、意、日则各有5个代表席位。和会最高机构由美、英、法、意、日各派2名代表组成,称“十人会议”。

在和会上,中国代表团力争收回山东主权,为此与日本代表团展开了激烈交锋。日本代表牧野在1919年1月17日的“十人会议”上声称,胶州湾租借地、铁路以及德国在山东所有权利应无条件让与日本,山东问题应在日、中两国之间以双方所商定之条约、协议为基础来解决,其目的是阻止和会讨论山东问题。

中国代表团推举有“民国第一外交家”之称的顾维钧充当对日斗争的先锋。顾维钧生于江苏嘉定一富商家庭,留美博士,27岁就出任驻美公使,具有出众的外交才能。1月28日上午,顾维钧发言指出:山东是中华文明的摇篮,是“中国人的一块圣地”,中国有充分的理由要求直接归还山东;至于中国在战争期间与日本签署的那些条约,均受日本胁迫,属于不平等条约,理该废除。他还出示了大量证明材料和档案文献,其中有关于日本军队在山东所犯罪行的请愿书和诉状。美国国务卿兰辛后来写道,顾维钧的演讲很有说服力,其“论点完全压倒了日本人”。

但是,日本代表牧野是一个极其老练的对手。他立即公布了中国参战之前日本与英、法、俄、意关于山东问题的密约。4月16日,五国开会讨论山东问题,中国代表被排斥在外。

中国代表团深感问题棘手。一行人商议后,于4月20日提出一个妥协方案,要求胶州湾由日、英、美、法、意五国共管,日后再交还中国,中国愿支付日本攻打德军的军费并在日后将胶州湾开为商埠。美国接受了这个方案。日本则坚决反对,并以拒绝参加国联相威胁。英、法、意三国代表因与日本事先订有密约而保持沉默。

两天之后,随着意大利因为自己的要求未得到满足而退出巴黎和会,美国为了避免和会破裂转而支持日本。在4月22日的会议上,列强开始集体对中国代表团施压。英国首相劳合·乔治对顾维钧说:“我们都是真心想帮你们,可是你们中国既然和日本签署了条约在先,我们就应该尊重条约。”美国总统威尔逊质问陆征祥:“为什么你们中国在1915年要跟日本签署《民四条约》?既然签了条约,就应该维护国际条约的严肃性。”4月30日,美、英、法三国会议决定把德国在山东享有的一切权利全部让给日本。

消息传出,中国举国沸腾,爆发了反帝反封建的“五四”爱国运动。海内外华人向中国代表团发去数千封电报,谴责列强对中国的不公和侮辱,并一致反对签署对德和约。尽管威尔逊总统表示“中国拒绝签约将造成严重的后果”,但中国代表团最终仍然拒签和约。

中国在巴黎和会上的抗争有着重大意义。通过拒绝对日让步和拒签和约,中国让全世界关注到自己的呼声和正当要求。伦敦《泰晤士报》指责英国政府出卖中国,认为“尽管中国为战争作出牺牲,但是她却遭到像战败国一样的待遇。”美国的《波士顿纪录报》认为巴黎和会对山东问题的处置是“粗暴而野蛮的掠夺”。《纽约呼声报》认为这是“帝国主义外交史上一次最卑劣的行径”。美国驻华公使保罗·芮恩施为抗议威尔逊出卖中国的行为愤而辞职。受这些舆论的冲击和影响,美国在战后调整了远东政策,目标是制止日本独霸中国。英国也改变与日本结盟的政策,选择与美国联手遏制日本。

物极必反,福祸相依。对中国来说,一战既是一场面临陷入沉重灾难的“危机”,又是一次迎来命运转折的“契机”。辛亥革命推翻了统治中国2000多年的封建帝制,建立了共和政体,但一战中的屈辱遭遇彻底粉碎了中国人对西方和“国际公道正义”的幻想。如果说辛亥革命是中国人对自己传统的封建专制说“不”,那么“五四运动”则表明中国人又否定了西方道路。中国的精英阶层开始寻找一条不同于中国传统封建制度与西方道路的第三条道路,最后从俄国十月革命的炮声中看到了新时代的曙光,将信任票投给了马克思主义。年轻的中国共产党把马克思主义普遍真理与中国革命具体实际相结合,开辟了新民主主义革命道路。中国这艘巨船经历了自开天辟地以来最为惊心动魄的冲撞和变迁,也在动荡中找到了民族复兴的正确航向。

(作者系军事科学院副研究员)