今天是“中国人民抗日战争胜利纪念日”,提醒我们勿忘国耻、缅怀英烈。

79年前的这个季节,杨靖宇率领部队进入抚顺三块石山区,建起几十个密营。抗联战士依托山区密营发动群众打鬼子,抗日活动达4年之久。

距抚顺市52公里有一处森林公园,顶峰处有3块巨石昂然剑立,直入云端。这是海拔1131米的抚顺三块石自然保护区森林公园,本报采访小组一行只有4人最终爬到顶峰,个个都气喘吁吁,不禁感叹:当年的抗联战士在这崇山峻岭中安营扎寨,个个健步如飞,日本鬼子哪里还追得上?抚顺县宣传部工作人员说,当年杨靖宇将军在这座大山里建立多处密营打鬼子。

据抚顺市社科院党史研究室宋时霖介绍,从1935年秋到1937年,抗联在三块石附近建立了14个大“抢子”,可容纳千余人居住。

三块石山高路险,徒手上山亦气喘吁吁,抗联战士不但把“抢子”盖在丛山之巅,而且将几百斤重的石碾、石磨都搬至山顶,自己磨粮而食。在三块石小偏桥360米处和大偏桥777米处就各有一个当年留下的几百斤重的石磨。抗联三师安稳地在这里进行训练和学习,冬天,大雪封山,无论多少人上去,都必须踩前一人的脚窝,以免引起敌人注意。尽管日寇调集大批兵力四处搜寻,也找不到我军踪迹。即使找到,战斗后,战士们也会甩掉敌人到另一座密营休整。

杨靖宇与前安河子夏家的故事

三块石森林公园的山下是后安镇,在前安村我们见到了退休教师徐凤侣。他在几年前曾参与编写党史资料,编辑出版《杨靖宇与三块石》一书。他向记者讲述了杨靖宇与村里夏家的交往故事。

1934年深秋,杨靖宇要到抚顺市内打探消息,他带领一名警卫员化装成锔锅锔缸的师徒行走到南彰党村时,正赶上河水上涨,木桥被冲断,两人无法过河。正在这时,身后有马车响,只见3辆胶皮轱辘马车迎面而来。车到眼前停下,车夫们走向河边看水势。杨靖宇跟上去向他们打招呼:“诸位老哥,想过河啊?水可太大太急呀! ”车夫中一位年长者,身材高大,膀大腰圆,满脸黑胡子,一双虎眼十分有神,他问杨靖宇:“老弟,你也想过河? ”杨靖宇答:“是啊,可不走运,赶上了发大水,这河可是难过呀。 ”接着杨靖宇说:“我们爷俩出来半个多月了,家里老人病着还不知是死是活,老婆孩子还没钱买米买盐呢,能不急着过河吗? ”车夫说:“来,你们坐马车过河!”说着帮杨靖宇二人把锔锅挑子抬到马车上,用绳绑得结结实实。 “上车吧,坐稳喽,手抓紧绳子,别慌。 ”他回头对那两位车夫说:“我在头里,你俩跟着。 ”说着,他赶起马车冲进浑浊的急流当中。马车稳稳地在急流中行进,车夫不停地喊着牲口,鞭子甩得啪啪脆响。马车过了河在路上急行。杨靖宇暗自佩服他。一路上,两人越聊越热乎,成了朋友。杨靖宇打听出赶车人是前安河子人,名叫夏纯厚,而杨靖宇告诉他,自己叫张贯一,从河南到东北来谋生。

在前安村徐家,徐凤侣给记者摘下几条黄瓜,坐在小板凳上边吃边讲。 “这段交情给抗联带来很大的帮助。 ”徐凤侣接着讲道,1936年3月,杨靖宇率一军部分战士来到前安河子。杨靖宇打听到夏纯厚家,便亲自登门拜访老朋友。两人一见面,夏纯厚一眼就认出他,夏纯厚惊诧地问:“老弟,你怎么当了兵呢?你不是锔锅的吗? ”杨靖宇笑着说:“老哥,我本来就不是锔锅锔缸的,我是东北人民革命军哩,锔锅锔缸是化装的。 ”警卫员插话:“大叔,这位是咱们军长,杨靖宇司令! ”“啊!司令、军长、杨靖宇,这名字好熟啊!在抚顺、在奉天我都听说过,说东北有个杨靖宇,领着队伍打小鬼子,小鬼子和汉奸警察都怕你,也都恨你,原来你就是大名鼎鼎的杨靖宇司令啊!有缘,有缘!咱哥俩有缘啊! ”两个人相逢,如同久别兄弟重逢一般亲热无比。

“从此,杨靖宇就住在夏纯厚家,把司令部安在夏家,部队一来就驻扎在夏家。”徐凤侣说,这个夏纯厚有强烈的爱国之心,待人忠诚厚道,乐于交朋友,热心帮助人。由于他是赶大车的,经常往来于奉天、抚顺、前安河子之间,走南闯北,见多识广。他头脑聪明灵活,侠肝义胆,敢想、敢说、敢为,有股天不怕地不怕的劲头,所以在前安河子很有人缘,且有威望,就连伪警察都有些畏惧他。胡子来骚扰百姓,只要夏纯厚一出面,胡子们就赶快撤离。因为夏纯厚也有手枪,敢下“家伙”,手狠,胡子也怕他,伪警察也怕得罪他,只要得罪他,一定叫你不安宁。就因为这样一种品格,他和杨靖宇一见如故。

夏纯厚家就是一军的联络点、堡垒户,他成了一军和杨靖宇的联络员。一军需要武器弹药、粮食衣物等,夏纯厚总是想方设法搞到,秘密送给革命军。他凭借朋友多,门路广,关系宽,能搜集到各地情报传送给杨靖宇。杨靖宇有时夜间来,委派给他一些事情,有时三师参谋长杨俊恒也来他家代杨靖宇办一些事。杨俊恒和杨靖宇相貌很接近,又都姓杨,因此,前安河子人都认为是杨靖宇来了。有一次,一军急需一批枪和子弹,夏纯厚便和几个车夫赶着大车去铁岭贩运大葱,他们把买来的枪和子弹压在车里,上面装上满车大葱,大白天通过日伪卡子运回来,藏在家里,由一军派人深夜来偷偷运走。

收编山林队

在后安镇政府会议室里,宋时霖给记者讲了杨靖宇收编山林队的故事。

有一个农民叫朱海乐,出身贫寒,穷得无路可走时,他便联合一些贫苦的农民拉起了队伍,打出了“杀富济贫”的旗号。 “九一八事变”后,朱海乐举起了抗日的旗帜。当朱海乐耳闻目睹了杨靖宇领导的抗日部队经常打胜仗时,心里很佩服,总想见见这位在东北出了名的将军。

1935年的冬天,杨靖宇同抚顺县山林队首领朱海乐取得了联系,与几名抗联战士一同来到朱海乐驻地。朱海乐在三岔河的道口迎候杨靖宇,并在驻地为杨靖宇备好了酒菜。杨靖宇本来不会吸烟喝酒,可是为了团结山林队,他爽快地答应了朱海乐的请求。在酒桌上,杨靖宇对朱海乐说:“你姓朱(猪),我姓杨(羊),咱们这叫‘猪羊’一圈。现在日本霸占咱们东北,肯定是既要杀猪又宰羊啊! ”就这样,杨靖宇深入浅出地给朱海乐讲当亡国奴受压迫的痛苦,道理讲得头头是道,朱海乐频频点头。

分手时,杨靖宇拿出两支“三八”枪送给朱海乐。杨靖宇说:“你们的枪少,我们作为团结抗日的开始,表示我们的一点心意吧。 ”朱海乐也非常感动地说:“杨军长,我用的是大镜面匣子,在这一带谁也比不上,我就是有了这支枪,才拉起了这支队伍,它可说得上是我的心爱之物。可惜,这支枪在我手里没发挥多大的作用,若在你军长手里,指挥千军万马,那作用可就大了。今天为了表示我的一片抗日决心,请你收下我这份小小的礼物。”说着把枪递了过去。杨靖宇再三推辞,最后勉强接受,他将自己的大匣子枪送给朱海乐:“既然这样,我们就都把自己的枪作为团结抗日的信物,互相交换吧。 ”

根据杨靖宇的建议,朱海乐重新整顿了队伍,在三块石地区的崇山峻岭中,和杨靖宇的部队一起打击日本侵略者。

宋时霖说:“在此期间,杨靖宇还团结起‘忠侠军’等十几支山林队。 ”抗联队伍日益壮大。

抗联激战三块石

抗联战士依靠众多的密营,神出鬼没,打得日军晕头转向。其中“石棚子歼灭战”、“火烧佛托伏击战”在当地群众中广为流传。

1935年秋季的一天,一师派出一个连的兵力,集中最好的武器,星夜出了三块石,到石棚子周围的小山上做好了埋伏。第二天早晨,当敌人走进埋伏圈时,近百名战士突然发起攻击。与敌激战3小时,大获全胜,打死敌军20多人,活捉30多人,日本指导官也被活捉,缴获很多武器弹药。歼灭战后,一师战士顺手炸毁2座炮台,返回三块石,只留下一个班继续埋伏在石棚子山。第二天,日本守备队一个大队前来报复,埋伏的战士突然袭击打死几名日本兵后,钻进密营。日军连抗联的影子都没见到。无奈,日军放弃了石棚子这个“围子”点。

1936年5月末,郑家堡子日伪警察署强迫附近几个村庄的老百姓捐款,用这笔钱买了一辆日产汽车,车名“佛托”。日伪警察经常乘这辆车四处寻找抗日联军进行讨伐。

一天晚上,一师四团团长隋相生用调虎离山之计,佯攻五龙口警察分驻所,郑家堡子警察署的日军指导官提立夫和署长庄洪业立刻率20余名警察乘上“佛托”汽车奔五龙口解围。四团主力埋伏在沟门口树丛间。见日伪汽车开进埋伏地点,抗联战士开枪射击,敌人惊慌调转车头往回跑,却一下子翻进沟里。战士们跳出树丛追击奔逃之敌。日军指导官提立夫拼命奔跑,一头栽进稻田里,后边追赶的战士上前一刺刀扎在提立夫的后脚跟上,提立夫“嗷”的一声滚进水沟里没了踪影。署长庄洪业在混战中趴在汽车底下装死,乘机逃走。此次伏击战只进行了10分钟,伤日指导官提立夫以下七八人,毙伪军6人,烧毁汽车一辆。四团战士扛着战利品,说着笑着唱着回到密营地,当地人称火烧“佛托”伏击战。

三师开进三块石

1936年5月,东北抗日联军组建了第三师,师长王仁斋,政委周建华,参谋长杨俊恒。

三师开进三块石后,立即发动群众,抗日活动搞得红红火火。抗联三师在抚顺县一些地方有了群众基础,扩大了抗日影响。第二次西征失败后,三师便在此处密营休整。 1937年春,三师根据军部指示,将部队划分成3个小分队,开展游击活动。

游击区的大人小孩,当时都会唱这样一首歌谣:“年三十,月黑头,巧遇抗联过山沟。挡住小分队,拽住不让走。荞面饺子野猪肉,糊米水,葡萄酒,都把亲人往炕上让。吃碗饺子喝口酒,迎来新,送走旧,军民共同逐日寇。 ”

中国共产党领导的东北抗日联军在三块石地区活动近4年,宣传了中国共产党的抗日主张,发动群众起来抗日,狠狠打击了敌人,动摇日伪在东北的统治,有力地配合了全国抗战,谱写了抗日救国的光辉篇章。

感谢抚顺市社科院党史研究室和抚顺县委宣传部对本次采访提供帮助

经典

杨靖宇指挥部遗址

西河掌杨靖宇指挥部遗址位于抚顺市新宾满族自治县大四平镇大四平村西河掌屯。

原有泥草房20余间,抗日战争时期,抗联一军凭借深山密林的自然环境,以桓仁、兴京边界的老秃顶为中心,开辟了抗日游击根据地。杨靖宇每次到这里都住在西河掌农民蒋国恩家,人们常说:“蒋家大院是杨靖宇的司令部。 ”杨靖宇在此召开几次重要会议。如研究西征,为西征部队创作了《西征胜利歌》等,1939年,日伪警察放火烧毁蒋家大院。杨靖宇指挥部如今只剩下一堵墙。

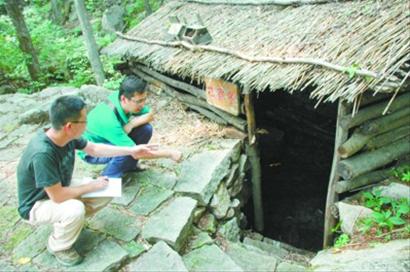

三块石“地窨子”

在三块石森林公园半山腰处,有一块刀形指示牌,刻有“抗联遗址”字样,指示牌挂在登山小路的醒目处,异常显眼。绕过两棵树,就可以看到一处用石头搭的“地窨子”,深2米,宽2米,长约3米左右。上面盖有茅草和碎木石块,不仔细看还以为是一堆乱石。此处为三块石地区众多的抗联密营地之一,经过修复,基本上保留原貌。抚顺县宣传部工作人员告诉我们,此处密营冬暖夏凉,为抗联战士吃饭、睡觉之地。

据了解,1935年,日军为剿灭抗联,在辽东地区实行“治安肃正,并屯归户”策略。抗联与群众的联系被阻断,粮食和后勤供应成了抗联战士的生存难题。

“地窨子”就是在高山密林中选择距离水源较近的地方,挖几个和十几个深2米,宽2至5米,长10米或者更长更宽的方形大坑,坑顶用圆木做梁,上铺柴草,然后再盖上厚土,用枯草和冰雪、乱石块等物作掩护。较大的“地窨子”能藏60多人,小一点的也能藏十多人。

“地窨子”分两种,一种是供人居住,一种是被当做仓库储藏粮食、蔬菜。在实践中,抗联战士把每一个独立的 “地窨子”用暗道连起来,一旦某个“地窨子”被发现,抗联战士不仅可以从暗道逃脱还可以利用暗道相互救援。

“地窨子”的生活条件极其艰苦。白天有日军搜山,还有飞机侦察,抗联战士一般不出来活动。只能利用夜色掩护走出“地窨子”。虽然部分“地窨子”备有石磨、石臼等物,还砌有锅灶,但为了不暴露目标,战士们很少生火做饭,他们只能嚼些生玉米粒充饥。有些“地窨子”被发现后,日军会使用毒气攻击。

然而,抗联战士们就是利用这些“地窨子”在林海雪原中坚持抗战。探访三块石“地窨子”。

徐凤侣(右)给记者讲抗联故事。

本报记者\纪松东周仲全摄影本报记者\宋澍合作单位\中共辽宁省委党史研究室