河南日报编委会

于大申同志是中国共产党优秀党员,红色新闻事业的创始人之一,他忠诚于党的新闻事业,遵照党的指示,在硝烟弥漫的战争年代,先后创办了《烟台日报》、《豫西日报》、《河南日报》,为迎接新中国的诞生,为开创社会主义新闻事业作出了卓越的贡献。在于大申同志诞辰100周年之际,我们更加怀念《河南日报》的奠基者于大申同志。

从《豫西日报》到《河南日报》

1948年1月,中共豫陕鄂后方工作委员会在驻地鲁山县筹建《豫陕鄂日报》,当年6月,中共中央决定撤销豫陕鄂区建制,成立中共豫西区委和豫西行政公署,《豫陕鄂日报》也随之更名为中共豫西区委机关报《豫西日报》,工作人员大部分由晋冀鲁豫解放区和华东地区南下的新闻工作者组成,于大申担任《豫西日报》副社长兼总编辑。

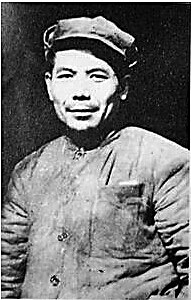

于大申1914年生于山东蓬莱,北京师范大学体育系毕业,1938年参加革命,1939年加入中国共产党,曾任中共胶东区委机关报《大众报》编委、编辑科长、代总编辑。1945年9月奉命创办《烟台日报》,担任社长兼总编辑,兼任新华社烟台支社社长、市委宣传部副部长。1948年2月,于大申奉命率中原支队新闻大队,南下支援解放区。当时的豫西日报只有一台平版印刷机和两台圆盘印刷机,从各处收集而来的字号残缺不全,都是部队从前方带来的战利品。电力供应极不正常,工作人员经常点着蜡烛写稿、排版,靠人力摇动机器大轮印报,《豫西日报》创刊号采用当地生产的土纸套红印刷。一份份散发着油墨香味的报纸每天从鲁山县城一个偏僻的小院里,飞向豫西解放区的各个角落和部队指战员手中,成为战争年代宝贵的精神食粮,成为各级党委、政府、部队机关指导工作的行动纲领。

1949年5月,河南大部分地区获得解放,中共河南省委决定创刊省委机关报——《河南日报》,作为省委公开进行思想政治指导最广泛最迅速的强有力武器,作为河南全党全军全省人民上下联系,反映情况、研究问题、总结经验的重要园地。同时建立新华社省分社。省委决定以刘杰、吴芝圃、杨一辰、陈再道、岳明、史乃展、于大申七同志组成党报委员会,在省委领导下,负责省报及全省报纸政策宣传的定期布置与检查,全省社报重大工作问题的研究与改进。省委决定委任于大申为河南日报社社长兼总编辑。组设省报编辑委员会,以于大申、刘问世、刘国明、乔建元为编委,于大申为编委书记。

1949年6月1日拂晓,六朝故都开封宁静而安详。在开封市中山路282号的院落里传出一片欢声笑语。经过紧张筹备,散发着油墨芳香的《河南日报》创刊号在这里诞生了。捧着刚刚印刷的第一期报纸,社长兼总编辑于大申和值班编辑记者、工人师傅的手紧紧地握在一起,互道祝贺。《河南日报》的创刊,宣告了一个旧时代的终结,一个新时代的开始,也是人民新闻事业发展的里程碑。

1949年9月,中国人民政治协商会议在北京召开。河南省人民政府主席吴芝圃出席会议。在代表启程去北京前,于大申向吴芝圃汇报了报社全体干部职工的心愿,希望他在开会期间,恳请毛泽东主席为《河南日报》题写报头。10月下旬,毛主席题写的《河南日报》报头由中共中央办公厅寄到河南省委。接到通知,于大申立即到省委办公厅取回了毛主席的题字。经河南日报编委会研究决定并报省委批准,选定了毛主席圈定的第一组“河南日报”报头,1949年11月1日启用;1952年7月1日,在纪念中国共产党成立31周年之际,河南日报编委会决定后报请省委批准,改用毛主席圈定的第四组“河南日报”报头,一直到今日。

初创时期的《河南日报》,在新闻宣传、组织管理、生产经营、发行服务、群众工作、舆论监督等方面都做出了有益的尝试,为河南的经济发展社会进步作出了贡献。这一切都已经成为珍贵的历史财富,成为河南日报事业稳固的基石。

浓墨重彩记录伟大时代

新中国成立初期,政治生活中发生了许多重大事件。《河南日报》在没有经验可循的情况下,满怀热情、竭尽全力地做好工作,充分发挥积极性和创新性,使这些报道集中热烈、主题突出、扣人心弦,营造出昂扬向上的热烈气氛,使以后的会议报道有章遵循。在庆祝五一、庆祝国庆,纪念建党、建军的重大活动报道中,在省党代会、省人民代表大会、中国人民政治协商会议报道中,《河南日报》重点突出,浓墨重彩,把握全局,严谨大度,生动而忠实地记录历史,体现新闻宣传的博大胸襟和大手笔。新中国成立伊始,百废待举,国内外各种矛盾突出,政治风云急剧变化。在这样的情况下,人民群众需要及时了解和理解党的方针政策,明确方向。根据形势需要,结合生产发展实际,配合中心工作,《河南日报》经常刊发专题讲话,供基层干部群众宣传学习,通俗易懂地讲解国内外形势和任务,诠释党和政府政策法令,回答干部群众关心的重大问题。这些专题讲话针对性强,通俗易懂,在各地政治学习和宣传教育中起到重要作用。

为了办好《河南日报》,于大申日夜操劳,精心研究,提出新的见解,采取新的措施。他强调,《河南日报》要紧跟省委,配合党的中心工作,突出抓重要问题的报道,抓批评与自我批评的报道。开展新闻舆论监督是我们党和社会主义新闻事业的优良传统。党和中央人民政府制定关于大力开展批评与自我批评的政策和法规,不论什么人,不论官职多高,如果工作中出现错误,如果背离了全心全意为人民服务的宗旨,都要在报纸上公开批评,并要求被批评者限期公开答复,纠正错误。《河南日报》创刊后即继承党的优良传统,注意在报纸上发表来自群众的批评和自我批评的报道。从1949年6月1日至1950年4月21日《中共中央关于在报纸刊物上开展批评自我批评的决定》发表之前,共发表批评稿件220篇,被批评者70人,被批评单位15个,配合批评报道发表社论93篇,发表被批评者的答复、检讨44篇。也正因为如此,才能保证党的方针政策和政府法令不折不扣地贯彻落实,才能得到人民群众发自内心的拥戴。

加强新闻业务建设和通讯员工作

于大申高度重视新闻队伍建设,在建立编辑、记者队伍,完善通讯工作和制定内部规章制度方面进行了大量基础性的工作。1950年至1954年,《河南日报》在编辑业务方面先后进行两次改革。第一次是1950年为贯彻执行《中央人民政府新闻总署关于改进报纸的决定》,从密切联系实际,密切联系群众,加强批评与自我批评三个方面改进报纸工作,报社编委会制定了《报纸通俗化初步方案》,从文字、内容、版面三个方面扭转文字冗长、内容枯燥空洞、版面呆板的局面,实行编采通合一,增强新闻的时效性、实用性、通俗性,方便群众阅读。第二次改革是1954年依据《中共中央关于改进报纸工作的决议》增强报纸党性,加强理论宣传、经济宣传和国际问题宣传,加强新闻评论,增强了导向性,河南日报的领导体制由社长负责制改为编委会集体领导下的总编辑分工负责制,编委会制定了《关于改进河南日报工作的方案》,成立了新闻组,负责编发当天的重要新闻,改进新闻写作与会议报道,提高消息的质量与实效性。

全党办报、发挥通讯员作用是党报的优良传统,《河南日报》非常重视通讯员工作和通讯员队伍建设。通过设立党委通讯干事,在各级党组织选聘特约通讯员、培养工农兵通讯员,组织通讯员队伍。1949年9月1日,中共河南省委宣传部再次发出《关于加强河南日报通讯工作的指示》,要求报纸通讯工作必须在现有工作上加强,与实际运动更好结合,适应当前新的任务要求。1950年6月18日,河南日报社在开封市直总工会礼堂举行市直通讯员大会,传达新闻总署改进报纸的决定,此为河南日报通讯员培训的开端。从1949年创刊到1956年9月,《河南日报》通讯员工作充满活力,通讯员队伍发展到3000多人,这支队伍不仅保证了《河南日报》需要的大量来自实际生活的稿件,也涌现出许多优秀的新闻工作者,有的成长为党和政府的高级干部。1950年和1953年,于大申先后两次组织制定报纸通俗化方案,从内容到形式全面改革,力求报纸为人民群众喜闻乐见。至1951年底,《河南日报》在全省城乡建起拥有1万多人的读报员网,成为宣传党的方针政策、宣传社会新风尚的重要阵地。

永远和人民群众心连心

《河南日报》初创时期,报社生活艰苦,工作条件很差。印刷设备破旧落后,二版三版不得不在头一天白天印刷。于大申和报社经理部的同志细致研究,派人外出了解情况,联系业务,开展多种经营,扩大收入,聚集资金,增添机器设备,改进办报条件。工作千头万绪,作为社长的于大申更加忙碌紧张,他要处理各种事情,考虑众多问题,夜以继日地工作。他的办公室里灯光经常通宵达旦,有时伏案审阅稿件,静坐思考问题;有时与人谈话,研究处理各种事务。在编辑工作上,他更是呕心沥血,从不放过一个微小的问题,就是一个字不清楚,也要在深夜找编辑记者问个清楚。他经常边吃饭边看稿审大样,有时就干脆放下饭碗而忘记再吃。他没有官架子,利用难得坐下来打扑克下棋的时间,征求大家对报社工作的意见和建议。他青年时期专攻体育,身体健壮,但因昼夜忙碌、废寝忘食,身体日渐消瘦,脸上经常带有倦容,常常听到他连连咳嗽的声音,一两年中就苍老许多。同志们为他的健康担心,劝他注意休息,他却哈哈一笑,毫不介意。虽然那时他还不足四十岁,大家很少称“于社长”,都亲切地叫他“于老头”,无拘无束,当时生活条件非常艰苦,时常还有敌情警报,但大家有条不紊地开展工作,充满乐观主义精神和必胜信念,在紧张的工作之余,跳舞唱歌,上街宣传,其乐融融。虽然每个人的地位、职务、年龄有差异,但大家平等相待,官兵一致,亲如一家,这种传统至今令人回味。

1953年至1956年,于大申当选为中共第一届河南省委候补委员、第二届省委委员,1954年调任中共河南省委宣传部副部长。1964年起,他因严重疾病先后做过5次大手术,仍坚持工作。他顽强地与疾病作斗争,特别是癌症手术后的12年,始终保持革命乐观主义精神。于大申无论走到哪里,不论自己境遇如何,都首先把群众的冷暖放在心上。“文化大革命”中受到冲击,他始终坚持实事求是的精神,从不作违心的“交代”和“检查”,对党、对人、对自己负责。1969年,于大申举家搬迁到距渑池县城2公里的北鱼池村。北鱼池村是一个维吾尔族聚居的民族村,他看到这里没电、缺水,村民一年辛苦连糊口都难以维持,孩子上学掏不起书费,心里十分不安。这位老共产党员不顾自己还背着“劳动改造”的黑锅,四处奔走,多方求助,帮村里架通了电,建起了2座排灌站,使村里从此有了水浇地。他用自己的工资买回180多棵苹果树苗,为村里栽下7亩果树;还帮助申请拨款5万元,建了远近闻名的维吾尔族学校。1971年,于大申离开维吾尔族村时,他栽种的果树已经挂果。维吾尔族村人不会忘怀帮助和带领他们拔穷根、走富路的老领导“于老头”,每年收果季节,他们都要精选又大又红的苹果,派人专程送到郑州。于大申也忘不了这片他洒下过汗水和心血、与之结下了深厚情谊的土地,每隔一二年,他总要回维吾尔族村小住数天。于大申去世后的1993年苹果丰收时节,维吾尔族村党支部带领全体村民在村头苹果园一角,建立起一座六角亭,名曰“遐思亭”;亭下刻碑纪念,永世不忘。

于大申一生高风亮节,艰苦朴素、平易近人、作风扎实,在新闻界享有很高的声誉。他积极响应中央废除干部终身制的号召,第一批离休。省委曾经有意安排他到人大任职,他表示:退就退了,不必担任挂名的职务。1982年河南省新闻工作者协会恢复活动,河南省新闻学会成立,于大申被聘为两会顾问。1984年2月18日,于大申因病医治无效在郑州去世,享年70岁。他始终保持着坚定的党性,严于律己,严格要求家人和子女,临终告诫子女:“要一是一,二是二。”家人遵照他的嘱咐,将骨灰撒在他曾经生活和战斗的烟台、蓬莱海面。继任的河南日报总编辑刘问世充满深情地写道:胶东腹地睹髯公,中原相识千里程;质朴豁达炯炯目,良师益友谆谆情;笔耕方田胸有策,探求真理语生风;魂系河岳连大海,吾侪心间映彩虹。

我们敬爱的老领导于大申同志虽然永远离开了我们,但他创造的事业正在发展壮大。让我们发扬光荣的革命传统,团结奋斗,无私奉献,共同创造“富强河南、文明河南、平安河南、美丽河南”更加美好的明天。