肖伊绯

新近发现的胡适“退股”信札

民国时期盛称“我的朋友胡适之”的胡适先生(一八九一—一九六二)

“新月派”代表诗人徐志摩先生(一八九七—一九三一)

1927年7月1日,中国现代文学出版史上的重要机构——新月书店,在以胡适提头、徐志摩运筹的“星光闪耀”之下隆重登场。但在书店开张半年之后,胡适就退出了,他为何“退股”成了一件公案。

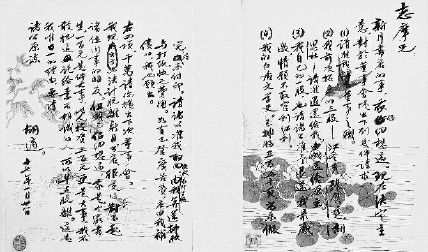

学术界探究此事真相的唯一材料,是通过胡适的一封“信稿”,新近发现的一通与“信稿”内容几乎相同的信札,让人对这场“退股”风波的实情有了新的认识。新月书店内部的“不团结”,可能是胡适产生“退股”想法的根本原因。

《新月书店启事》与《新月书店开张启事》

1927年6月27日、28日,连续两天,《申报》上刊登了《新月书店启事》。启事中写道:

我们许多朋友,有的写了书没有适当的地方印行,有的搁了笔已经好久了。要鼓励出版事业,我们发起组织新月书店,一方面印书,一方面代售。预备出版的书,都经过严格的审查,贩来代售的书,也经过郑重的考虑。如果因此能在教育和文化上有点贡献,那就是我们的荣幸了。

创办人:胡适、宋春舫、张歆海、张禹九

徐志摩、徐新六、吴德生、余上沅同启。

1927年6月29日、30日、7月1日,连续三天,《申报》上刊登了《新月书店开张启事》,称:“定于七月一日正式开张。”1927年7月1日,中国现代文学出版史上的重要机构——新月书店,就在以胡适提头、徐志摩运筹的“星光闪耀”之下,隆重登场。特别富于现代精神的是,这样一个圈子同仁创设的出版机构,采取了严格的股份制企业形式,不但为着共同的文学理想汇聚力量,也要切实可行的“在商言商”。

成立之初即设董事会,董事长由胡适担任,其余董事有徐志摩、潘光旦、闻一多、梁实秋、董任坚、张歆海、吴经熊、余上沅、张嘉铸等人。书店从各股东手中筹得两千元起始资金。在书店经营上,则委托专人负责管理。店址设在上海市麦赛尔蒂罗路159号,发行部与编辑部在一起。新月书店开办时的工作人员只有四个人:经理余上沅、会计陈衡粹、出版兼校对蒋家佐、发行谢家崧。

然而,令人不解的是,胡适在新月书店开张半年之后,却向徐志摩提出“退股”,并请求辞去董事一职。更为奇特的是,这场“退股”风波,从未见诸徐志摩及新月同仁梁实秋等人的记载,胡适自己的日记中也没有明确记载。

胡适“退股”的“信稿”

我们得以获知此事的唯一途径,只是通过胡适1949年飞离北平时,遗留下来的一封“信稿”。信稿原文如下:志摩兄:

新月书店的事,我仔细想过。现在决定主意,对于董事会提出下列几件请求:

(1)请准我辞去董事之职。

(2)请准我辞去书稿审查委员会委员之职。

(3)我前次招来的三股———江冬秀、张慰慈、胡思杜———请准退回给我,由我还给原主。

(4)我自己的一股,也请诸公准予退回,我最感激,情愿不取官利红利。

(5)我的《白话文学史》,已排好三百五十页,尚未做完,故未付印,请诸公准我取回纸版,另行出版,由我算还排版与打纸版之费用。如有已登广告费或他种费用,应由我补偿的,我也愿出。

此五项,千万请你下次董事会提出。

我现在决计脱离新月书店,很觉得对不起诸位同事和朋友。但我已仔细想过,我是个穷书生,一百块钱是件大事,代人投资三百元更是大事,我不敢把这点钱付托给素不相识的人手里,所以早点脱离。这是我惟一的理由,要请诸公原谅。

胡适

(民国)十七年一月廿八日

之所以称之为“信稿”,即不是正式誊清的信件,说明这只是胡适所写信件的底稿。1979年辑入中华书局内部发行的《胡适来往书信选》中时,人们才得以获知,曾有这样一封胡适“信稿”存世。这封“退股”信稿,究竟属于哪一种史料,是公开性质的还是私密性质的,目前还无从考证。

也就在这封退股“信稿”所署日期之后一个月,1928年4月4日,胡适和儿子胡祖望,与商务印书馆的高梦旦等一同前往庐山游玩。在轮船上,高梦旦告诉胡适,他下决心向商务印书馆递交了辞职书。他愤愤地说:“我们只配摆小摊头,不配开大公司。”高梦旦辞职的真正原因,就是商务印书馆的内部人员矛盾重重,“意见甚深”。

看来,新月书店内部的“不团结”,可能就是胡适产生退股辞职想法的根本原因。但新月书店内部管理究竟出了什么状况,后世研究者也一向众说纷纭。书店最终关门大吉的原因,有说经济困难、入不敷出的;有说时局艰难、屡触言禁的;似乎也都能有所关涉。

梁实秋道出实情

梁实秋,这位当年可能与胡适有意见分歧的新月同仁道出了实情———新月书店管理者与《新月》杂志社成员的确有过矛盾。

在《忆〈新月〉》一文中,梁实秋相当明确地指出:胡适和徐志摩“两个人办不了一个杂志,于是徐志摩四出访友,约集了潘光旦、闻一多、饶子离、刘英士和我。那时候杂志还没有名称。热心奔走此事的是志摩和上沅,一个负责编辑一个负责经理。此外我们几个人对于此事业并无成见,以潘光旦寓所为中心,我们经常聚首,与其群居终日言不及义,倒不如大家拼拼凑凑来办一个刊物,所以我们同意了参加这个刊物的编辑。上沅传出了消息,杂志定名为《新月》,显然这是志摩的意思,……后来上沅又传出了消息,说是刊物决定由胡适之任社长,徐志摩任编辑,我们在光旦家里集议提出了异议,觉得事情不应该这样的由一二人独断独行,应该更民主化,由大家商定,……”

关于整个团队的状况,梁实秋是这样写的:“《新月》一伙人,除了共同愿意办一个刊物之外,并没有多少相同的地方。相反的,各有各的思想路数,各有各的研究范围,各有各的生活方式,各有各的职业技能。彼此不需标榜,更没有依赖,办刊物不为谋利,更没有别的用心,只是一时兴之所至。”

当年的事态是否已经将这种矛盾公开化了?胡适又是否真的以正式书信方式,向徐志摩递交过自己的意见?或仅仅是通过私下聊天、谈心的方式,直接、间接地表达过自己的情绪与想法,所有这些,我们尚不能确考。梁实秋本人的忆述,也停留在就事论事、点到即止的层面上,并未深入展开论述。但符合常理的一种推断则是:1928年当年1至5月间,胡适与徐志摩基本都未离开过上海,他们完全可以就在当地择机私下交流,没有必要通过寄信的方式来传递意见;以他们的私谊来看,也还没有必要闹到白纸黑字、立字为据的地步。

无独有偶,新近发现一通与退股“信稿”内容几乎完全相同的胡适信札,似乎又让人对这场风波的实情有了新的认识。在民国知识分子的大圈子里,一度盛称“我的朋友胡适之”,如果真有这立字为据的退股之事,情何以堪?看来,这一通信稿,又一通信札的考据———胡适的“退股”疑案,注定是要成为一桩现代文学史乃至民国生活史上的公案了。