杨耀健

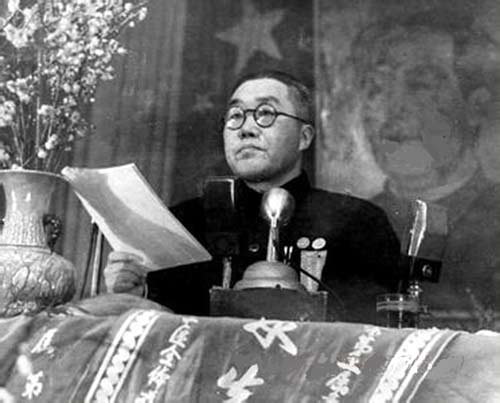

曹荻秋(1909~1976), 四川省资阳县人。1929年9月加入中国共产党,担任成华县中心区委宣传部部长,1930年10月参加广汉起义,代理苏维埃主席兼任第二纵队政治委员。起义失败后撤退到重庆,任中共重庆市委宣传部部长。此后一直参加民主革命,1949年6月任西南服务团总团副主任兼第一团团长,随军南下,重返山城。

废寝忘食忙接管

1949年12月11日,根据中央人民政府电令,重庆市人民政府成立,陈锡联任市长,曹荻秋任副市长。当时重庆为中央直辖市,西南军政委员会驻地。国民党垮台,旧人员跑的跑,藏的藏,机关学校群龙无首。当务之急,是要建立新政权,运转国家机器。

曹荻秋领导的西南服务团重庆支队,定额2472人,进军途中很是壮观,但要接管这座上百万人的大城市,却显得捉襟见肘。当时,重庆有厂矿企业464家,学校352所,还有大量银行、仓库、房产、公共设施等,到处需要人手。盘算下来,像101钢铁厂(后更名为重庆钢铁公司)、民生轮船公司这样的大型企业,最多只能派出1个军代表和3个联络员。所有干部都派出去了,告急的电话依然响个不停。

市委召开紧急会议,曹荻秋在会上提出“宁缓勿急,稳步前进,广泛发动和依靠工人、职员,自上而下按系统有秩序接管”的方针,随即成立了政务、军事、后勤、房地产、财经、交通和文教7个接管委员会,按系统归口对物资、财产、档案和人员全面接收。

曹荻秋安排召开各界代表座谈会,邀请刘伯承、邓小平到会讲话,安定人心,号召代表联系群众,协助接收。这样的座谈会在12月内就开了5次,对象分别为工人、学生及青年代表、文化教育界、工商界和上层统战人士。

为解决人手不足问题,曹荻秋除敦请短期培训性质的西南革命大学分配学员,请原川东地下党同志协助工作外,还请示西南局,获准留用一部分政治上无问题的旧人员,特别是学有专长的工程师、会计师、教师等。

全市同时开展肃清反动势力活动,1950年1月抓捕匪特1315人,解散了由旧军警组成的“保民军”;市政府颁布《户籍登记管理办法》,对户籍进行核对、清查、重新登记;解散旧码头工会,惩办了恶霸连绍华;成立车辆登记处,整顿交通秩序;收容散兵游勇、妓女乞丐。

曹荻秋领导的西南服务团发挥了骨干作用,短短53天顺利接管重庆,建立了各级人民政权。社会秩序初步建立,老百姓基本安居乐业。他事必躬亲,文件、报告、讲话稿都自己动笔,凡是找他的电话都自己接。罗士高(曾担任重庆副市长——编者注)在回忆文章中写道:“荻秋同志工作勤奋,很少业余爱好,工作之外还是工作。由于睡眠不足,他的眼睑浮肿,由于做报告、开会讲话过多,很长一段时间声音嘶哑。”

1950年10月,市长陈锡联调任炮兵司令员。1951年1月,在第二届重庆各界人民代表会议协商委员会上,曹荻秋当选重庆市长。

惊涛骇浪巧应对

树欲静而风不止。解放初期的重庆,银元券挤兑风潮和投机倒把同时袭来,威胁新生政权。

为统一流通币制,人民政府宣布人民币为唯一合法货币,国民党时期发行的银元券1万元,可兑换人民币1元。

起初这种兑换还井然有序,但刚过一天,一个谣言不胫而走,说人民政府此举是袭用聚敛的老谱,意在搜刮民脂民膏。还有些面目可疑的人,站在街头高价收购银元,散布对人民币的不信任情绪。接着,又有谣言掀起轩然大波:兑换率说不定哪天就要缩水,如不及时脱手,到头来将会变成一张废纸。

饱经忧患的重庆市民从前吃够了钞票贬值的苦头,担心惨祸重演,翻箱倒柜,将金元券、银元券乃至不值钱的铜板全部带上,马不停蹄跑到最近的银行,排成一条长龙。

可怕的挤兑发生了。每个兑换点都被围得水泄不通,市民的呼喊声汇成一股震耳欲聋的喧嚣,压倒了汽车的喇叭声、轮渡的汽笛声和警察的哨音声。人们争先恐后挤向银行紧闭的铁栅栏,烟雾和灰尘在上空团团翻滚,那些淌着汗水的面孔涨得彤红。

各兑换点的干部缒窗而出,站在长条板凳上,举着个铁皮话筒,一遍又一遍地保证人人都能兑换。但他们越是解释,人们越是不听。

人民币的库存迅速下降。人民政府的信誉,正经历着前所未有的危机。

曹荻秋向邓小平求援,邓小平把部队所带的款子暂时拨给地方,并电告中央从邻近地区空运一批钞票来。

3天后,一辆辆运钞车开到各兑换点,银行干部干脆把钱放在铁栏杆后面,堆得像座小山,人人都能看见。狂暴的人群安静下来,变得心平气和,像突然发作时一样,挤兑又突然平息下去。曹荻秋到银行时,兑钞者已寥寥无几。

1950年春节前后,米、油、糖、棉纱等基本生活品物价狂涨,投机粮商以政府牌价购进大米,待脱销时以高出一倍以上抛出。几个面粉厂老板四处抢购小麦,一度造成面粉缺货,人心浮动。

曹荻秋率领市财委干部深入调查研究,分析预测。他一方面请求西南财委从川西、川南紧急调拨粮食支援,一方面向市粮食部门提出惩治奸商的措施:“他们涨,我们也涨。待奸商们大量抢购后,所有粮店统一降价,敞开供应,使他们得到教训。”这一招十分见效,囤积居奇的投机者都遭到沉重打击,再不敢轻举妄动,全市物价趋于稳定。

曹荻秋的脚步不止于此。他随即推行保值措施,以熟米3市斤、双喜白布1市尺、菜油1两、盐1两、合槽煤3市斤为1个折实单位,以此核发公教人员工资,并发行公债,吸纳社会游资。

他在斗争中学习斗争,思考的重点逐步从革命转变为执政。

抓好生产促发展

101钢铁厂在解放前夕陷于停工,不冒烟的红砖大烟囱,矗立在凋败的厂房上。轨梁车间一片死寂,油漆斑驳的行车爬满蜘蛛网,马丁炉涨鼓鼓的肚子沾满粉尘,冷却池早已干涸。在长江边有几座日益缩小的煤堆,缺乏燃料的工人家属三三两两从那里把煤炭拿回家。

陪同西南工业部部长段君毅前来视察的曹荻秋倒吸一口凉气,这哪像是西南最大的钢铁厂呢?破破烂烂的,比垃圾站好不到哪里去。

军代表边走边介绍情况,厂里主要机器设备是抗战时期从外地撤迁来的,其中最老的是汉阳炼钢厂晚清时进口的,老掉牙了。

曹荻秋直奔主题:“成渝铁路即将开工,等着钢轨用,101厂要尽快复产。”

军代表反映说,解放前国民党为了加紧军需生产,指令厂里日夜加班,根本顾不上维修,所以不少设备需要仔细检修。轨梁厂恢复生产大约需要3至5个月,还要看零配件齐不齐。动力厂、焦炭厂的情况也差不多。还有就是厂里的工人几个月未拿到工资,有技术的已外出谋生。

曹荻秋叫军代表把所缺零配件列成表格,派人去华东采购。对凡是回厂上班的工人,工资照发不误。外出的工人要派人去找,互相通知。

101厂复工那天,曹荻秋亲自去作动员报告。他说:“修建成渝铁路,是四川人民多年的一个梦想。希望你们发扬工人阶级的优良传统,多产钢,多轧钢轨,早日建成新中国第一条铁路!”

天府煤矿是卢作孚早年在北碚开发的,抗战时期与孙越崎的“中福”公司合并,年产量最高达45万吨,可提供重庆二分之一的能源。曹荻秋数次前往,关心生产。那些日子,企业开工压倒一切,他为此而会见专家、请教学者、听取汇报、拟发文件。

1950年的“五一”劳动节,101厂轧制出第一根钢轨,保证了成渝铁路铺轨需要;中国民航首批开航5条航线,其中有4条通往重庆;民生轮船公司的“沅江”号登陆艇,装载首批供应成渝铁路的蒸汽机车、货车车厢等物资,驶抵九龙坡码头,随即投入使用;在天府煤矿,煤车滚滚,满载着希望运出窑洞。经曹荻秋协调,部分私营工厂也获得订货单,开工生产。

曹荻秋向中央人民政府报告:重庆经济正在复苏。

聚集人心讲政策

新生政权建立后,曹荻秋历任重庆市各届人民代表会议协商委员会第二、三、四届主席。1955年2月,他被选举为重庆市政协第一届主席。

曹荻秋十分重视和善于做统战政协工作。担任市政协主席后,他就制定了市委与各民主党派紧密联系的“双周座谈会”,这个传统延续至今。当了解到由于种种原因,重庆当时只有民盟、民建、农工3个民主党派,成员仅547人,低于其它大城市,他非常关心,要求统战部主动协助他们,重新登记和发展民主党派组织。

在市人民政府委员人选问题上,曹荻秋注重对民主党派和无党派代表人士的安排。在第一届33名委员中,他安排党外人士13名,占全体委员三分之一;市工商局成立,他安排一位工商界党外人士任副局长;市卫生局成立,任命著名老中医、党外人士宦世安为副局长;市企业局成立,又安排党外人士徐崇林任局长。此外,安排党外人士l3人为全国人大代表、9人为全国政协委员;向西南局推荐百货业巨头、“宝元通”公司老板黄凉尘出任西南贸易部部长,在党外人士中引起很大反响。

当党内有人表示不理解时,曹荻秋说:“我们要安排党外人士,让他们有职有权,使他们感到‘朝中有人’。团结一个代表性的人物,就可以团结一大片,就可以把一个阶层的人团结在党的周围,有利于建设社会主义。”

曹荻秋对工商界人士坦诚相待,肝胆相照,经常找人谈心,与他们建立良好的关系,带头做到对他们“政治上信任,工作上依靠,生活上关心”。他在第二届“各代会”上当选市长后,尊重党外副市长胡子昂,要求市委办公厅在各方面为其创造条件,使之有职有权,一呼百应,政令畅通。他还对市工商联党组书记余跃泽说:“工商联的日常事务由胡子昂作主,人家是内行,你要协助他。”陈云在中央财经会议上有个重要讲话,涉及重庆一些问题,曹荻秋也叫余跃泽专门到胡子昂家中去传达。胡子昂感动地说:“市委和曹市长对我这样信任,没有把我当外人,我一定努力做好工商联的工作。”

遇上政治运动时,他也尽可能照顾统战对象。土改初期,地方农会擅自持枪进城抓人,索讨押金,导致上层统战对象恐慌。经请示刘、邓首长,市委成立城乡减租退押协进会,下乡调查工商业者的土地关系、租佃情况,研究保护城市私营工商业者少受或不受影响;吸收工商界代表人士参加推进减租退押工作,动员工商业兼地主者回乡协商办理减退手续,号召资本家拥护和支持农民,自觉割掉封建尾巴。

时任分管农业的市委副书记辛易之在回忆录中写道:“荻秋同志坚持党的统战政策,在退押和土改运动中保护上层统战人士过关。他自己掌握了一个名单,哪些人应该保护,他心里有数。”

园林处处传佳话

随着经济的恢复发展,市民的文化需求也提上了议事日程。群众反映,重庆只有一个早年修建的中山公园,节假日缺乏娱乐场地。西南局第一书记邓小平指示,不仅要让群众打物质牙祭,还要打文化牙祭。他提议修建重庆市劳动人民文化宫,并要求市委、市政府搬迁,让出“王园”“渝舍”,分别改建为公园和少年宫。

曹荻秋以此为己任。在中山二路与中山三路之间的石马岗,有一所川东师范学校,创办于1906年,是清政府在重庆创办的第一所新式学堂。1950年下半年,该校酝酿与女子师范学校和重庆大学的文科合并,组建西南师范大学。曹荻秋正愁无地建公园,闻讯喜出望外,决定在此修建文化宫。

不待学校搬迁,他就派人去搞规划设计,要求大气端庄,与西南大区的地位匹配。园林专家送来图纸,他逐一过目,对借鉴苏联式圆柱大门、影剧院、浮雕、喷泉等赞赏有加,说是多花一点钱也要做好。

1951年7月文化宫动工兴建,曹荻秋参加奠基仪式。那天气候炎热,不少人只穿衬衣,他却一丝不苟穿着中山装,冒着骄阳揭下覆盖基石的红绸。他说,为劳动人民建造公园还是头一遭,心里真高兴。

施工期间,曹荻秋几次到工地视察,随时解决问题。1952年7月文化宫竣工,邓小平为之题词,曹荻秋出席了开宫仪式。

“渝舍”紧邻中山二路,内有小别墅数幢,其主人杨森,是国民党政府的旧市长。“渝舍”作为官僚资产被接收,市政府迁入其中。曹荻秋考虑腾出这里,用以修建少年宫。一些干部舍不得这里的好环境,住家又多在附近一带,上下班方便,对搬迁有意见。

曹荻秋在干部职工大会上说:“小鸟长大后,知道去寻找食物供养母亲,这就叫反哺之恩。过去老百姓支持咱们打江山,流血流汗,现在该是报答他们的时候了。”在办公用房格外紧张的情况下,市政府迁出“渝舍”,少年宫开建。

“王园”建在枇杷山顶,可俯瞰两江,风景绝佳,原为国民党四川省主席王陵基的公馆,接收后为中共重庆市委驻地。1954年11月,西南大区撤销,市政府迁入人民路原西南军政委员会驻地,市委迁入中山四路原中共西南局驻地,搬出“王园”。

1955年,“六一”儿童节少年宫落成,同年枇杷山公园开放。曹荻秋还指示在临江门修建了大众游艺园,每天演戏、放电影、表演杂技、演出曲艺。对这些往事,老市民至今津津乐道。

人民公仆美名扬

曹荻秋任市长后,住在“渝舍”一个套间里,那既是他的宿舍,也是办公室。白天人来人往,夜晚通宵达旦。他3餐都在食堂打饭吃,外出开会和检查工作,总是尽量赶回机关用餐。他不吸烟不喝酒,喝茶则自带茶叶。进城后他一直穿军服,直到庆祝重庆解放一周年,要陪邓小平检阅游行队伍,行政处才给他做了1套粗呢子制服。其家属来渝,全家6口搬到罗家湾宿舍。秘书结婚没房子,又让出1间给秘书作新房。

他如此克己,对群众之事却件件上心。

修建文化宫时川东师范学校搬迁,校内有一幢小楼,属于老校长聂荣藻的私产,对方虽然表示愿意无偿捐献,曹荻秋还是叫财政局作了补偿。有一位老教师去世,家属无力另觅住处,曹荻秋请房管局分配了公房,全家老小很感激。

“淑德”女子中学校舍窄小破旧,没有活动场地。校长龚灿光抱着姑且一试的心理,登门求见市长。曹荻秋不仅和蔼接待,记录了学校的情况,十多天后还亲临学校视察,批示教育局将该校迁到新划拨的黄桷垭校区扩建。当龚灿光一再道谢时,曹荻秋的回答是:“旧社会一些开明士绅对办教育尚且尽财尽力,我们共产党的干部更应该有这个觉悟啊。”

他指示在朝天门建起搬运工人大厦,在大溪沟、小龙坎建起工人新村。他改造了主要马路干道,引进了无轨电车,完善了自来水管网,新增了路灯。

曹荻秋与广汉起义时的老战友刘连波谈心时说:“我们都是幸存者。大革命时期许多同志都倒下了,他们来不及做的事,我们要完成。”他说,人民抬举他做市长,系在自己行为杠杆上的,不能只是数据统计排名上的小输小赢,更不是三年五载的台上台下。他要切实为人民谋福利。

曹荻秋常挂在嘴边的一句话就是“争取”二字。不是强硬的命令,而是委婉的要求。打仗要争取胜利,企业要争取完成指标,学生要争取高分。没有到手的东西,不争取就到不了手。已经到手的东西,不争取就不能巩固,甚至会重新丧失。争取就得少说点空话废话,多做点真事实事。

中央人民政府每年编制预算,他总要尽力争取为重庆多拨一点款。1953年,贺龙提议成立西南川剧院,修建以演出川剧为主的“重庆剧场”。市财政困难,无力承担。曹荻秋讲争取,叫市财政先拨一些启动经费,其它依靠社会赞助和演员演出捐款,居然建成了一座像模像样的大剧院;失业工人为数众多,还要安插部分游民,有的单位叫苦。曹荻秋又讲争取,提出“两个人的饭3个人吃”“低工资高就业”的办法,保证每个家庭至少有1人就业。

曹荻秋在重庆工作了6年,1955年11月调上海任职。老同事对他的评价是:“全面、稳重、勤恳、简朴、正派。”

(作者系重庆文史研究会副会长兼秘书长)

| 相关专题 |

| · 期刊选粹 |