4月17日,齐红深在个人博客上传了一篇新文章,文章的内容是三位日本学者为他的著作 《“满洲”口述历史——奴化教育的实施与抵抗》所写的推荐语。其中,日本国殖民地教育史研究会会长宫胁弘幸这样写道:“本书记载着日本人不知道的教育现场的真实情况,包括使中国人悲痛不已、剥夺中国人民族性和民族自尊的 ‘王道乐土’、‘五族协和’在内。 ”

在日本,像宫胁弘幸这样愿意直面历史的学者并不多。齐红深坦言,中国必须加大研究力度,加快对相关资料的整理,加紧对口述历史的采录,只有这样,才能在面对日本右翼的不断挑衅时,以最有力的证据做出最有力的回击。

不能让日本为侵略历史翻案

记者:根据您的了解,当下日本如何看待当年殖民地教育的性质?

齐红深:日本战败后,陆续整理、出版了许多日本保存的日本侵略时期的档案和其他文字资料,仅我所见到的就有200多卷。但是,日本方面严格地固守不把殖民地教育与政治、经济背景相联系的原则,在日本出版的卷帙浩繁的资料中,很少有反映教育与侵略战争关系、教育目的、方针性质以及对中国师生残酷镇压的内容。

记者:我们在采访过程中翻阅了大量资料,发现当下日本的一些做法和说法仍在延续当年的思路。

齐红深:是的。日本不顾中国等受害国的反对,不断发起否认侵略罪行的鼓噪。日本曾经倾全国之力编印颂扬侵华“功绩”的《满洲开发四十年史》、《满洲国史》等大部头著作,还出版了不少美化日本殖民地教育的回忆录,自觉不自觉地流露出怀念、惋惜的心情,甚至把侵华殖民地教育作为二战的“闪光点”。在日本殖民地教育史的研究中,日本在侵略我国时制造的各种谬论、观点、理由甚至提法,仍然在以各种方式被沿袭着、坚持着。

记者:这种颠倒黑白的做法,完全无视历史真相。

齐红深:是的。即使是日本殖民当局书写的档案,只要它能够证明教育侵略的性质,有的日本学者也想推翻。他们说:“档案上记载的教育政策,只是统治者的主观愿望和设想,并不一定实施。即使日本殖民当局主观上想实施,也受到了中国方面的抵制,并没有造成后果。 ”

记者:面对如此谬论,您最大的忧虑是什么?

齐红深:我忧虑的是,假如有一天,日本为侵略历史彻底翻案,说:“我们有大量证据证明,日本在满洲兴办教育事业促进了教育近代化,培养了人才,促进了经济的发展。 ”我们说:“不对,你们推行奴化教育,是要泯灭中国人的民族意识和国家观念,为侵略战争服务。 ”日本说:“你们有证据吗? ”如果我们哑口无言,那恐怕不仅是民族的尴尬,更是历史的被动。

亲历者是最有力的历史证据

记者:目前,我国对于日本侵华教育罪行的揭露与研究呈现什么样的状态?

齐红深:长期以来,我国缺乏专门研究机构,研究力量分散、薄弱,难以与日本的研究力量、研究经费相比。因此,我国许多青年人即使知道一些日本侵华的罪行,也不知道奴化教育、皇民化教育,不知道日本帝国主义是怎样以教育为武器摧毁中华民族精神的。

记者:相关的档案、资料整理工作进行得如何呢?

齐红深:当时我们是被统治者,不可能留下系统的档案和文字资料。所以,我们保存下来的资料规模很小,而且还不曾像日本那样进行过系统的整理。所以,大量亲身经历过殖民地奴化教育的人证,尤为重要。亲历者的所见、所闻、所知、所感,是最有说服力的历史证据。

记者:所以,您把大量的精力都投入到口述历史工作上了。

齐红深:是的。我们不仅要根据档案文献资料进行史实描述、开展理论研究,而且应当进行人证、物证的搜集保存工作,这是我们义不容辞的历史责任。现在,受过日本殖民地教育的小学生都已80岁了,当时的大学生和教师,在世的越来越少。如果还不赶紧搜集他们的口述历史,等他们百年之后,即使我们想做,也没有办法做了。这是多么可怕的后果啊!因此,要只争朝夕进行抢救工作,要千方百计把正在流失的记忆物化下来,要以凝固的形式将民族口头文化遗产进行复制,加以传播。否则,造成的损失,无论如何也无法弥补。

记者:这项研究的推进相信也会给中日关系带来深远影响。

齐红深:我相信,面对亲历者的证言,有正义感的日本人会认识到日本在中国所推行的教育的本质。我把搜集和研究日本侵华殖民地教育口述历史,当做使研究走向深入,达成中日学术研究共通化的一个桥梁。日本年轻学者大森直树也认为,对中国亲历者的调查访问,对于加深理解日本殖民地教育史是有意义的。

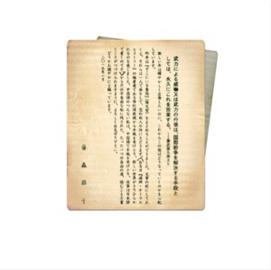

藤森节子 1932年生于铁岭,1947年返回日本。她应齐红深的请求,做了口述历史。图为她写给齐红深的书信,信中说:“《宪法》第九条‘放弃用武力威胁和行使武力来解决国际纷争’正在被改变,这个国家的将来很让我担心,我要为后代留下我的经历和思考。 ”(记者/王研)