《满语国民读本》第四卷是国民优级学校最后一个学年的教学内容。相比二、三卷,第四卷的内容更丰富。

1942年《满语国民读本》第二、三、四卷。课本中,更多的是思想引导性课文。无论体裁还是内容,都在为推行奴化教育服务。

5月6日上午,历史学家齐红深带着三本1942年的“满语课本”与记者在大连市南石道街上的一家咖啡厅见面。这三本书,是齐老师从个人收藏的1000多本日本侵占东北时期编纂的教科书中精心挑选的。在他看来,若想从教科书中找出日本对中国学生进行奴化教育的罪证,这套课本最有代表性。

乍一看课文,似乎没有太明显的奴化教育信息。但分析后会发现,日本侵略者用比较隐蔽的方式,把奴化思想灌输给中国学生。

另外,这三本课本也是自伪满当局推行“新学制”后到太平洋战争爆发前的最后一批“满语课本”。

让学生们都知道自己是“满洲国人”

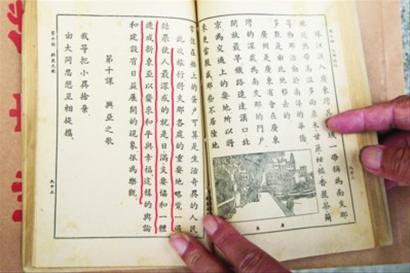

翻看课本第一页,首先映入眼帘的是溥仪于“康德”二年五月二日发的诏书。诏书中提到他去日本访问,日本天皇恳切相待,号召国民要“民族协和”、“一德一心”。

第二页便是目录,全书共18课。

第一课是《世界》。课文除介绍人类的发展、人种、其他国家的物产等,还专门举例说明什么样的国家是文明的国家。所举的例子就是日本。尽管这本教科书是“满语”,但在文章最后还是出现了三行日文片假名。在当时,用“满语”编写的教科书中大量使用日文片假名是普遍的现象。例如1939年3月1日印行的国民高等学校、女子国民高等学校《世界地理》对于地名均使用日文片假名:“亚细亚洲大陆之中央部、地势甚高、以バミノル(帕米尔)高原为中心,ヒマラャ(喜马拉雅)o昆仑o天山oヒンヅノクシ(兴都库什)oスリマン(苏里曼)等山脉、向四方而延长、遂形成印度支那o兴安岭oアルタィ(阿尔泰)oコカサス(高加索)等山脉。 ”日本侵略者妄图逐步用日语取代汉语的计划,在“新学制”把日语称作“国语”时,就更加明目张胆、大张旗鼓地推行了。

第二课是一首诗歌——《东亚之文明》。诗中写道:“我们倾耳静听,道义建设的晓钟一齐鸣了。一声一声的冲破了东亚的天空,他是怎样的宏壮。由数十年黑暗的社会,唤醒了不少的愚蒙。我们拭目远看,美丽的新五色旗已揭扬了。一面一面的飘荡在东亚的天地……”诗歌宣扬了日本人的到来给“满洲国”带来新的文明,让人们不再愚蒙,乖乖接受殖民地文化。

第三课是《开拓村访问记》。文章表面上是以一篇游记的形式介绍位于黑龙江省的一个村庄,并配有开拓村所在地图。文中描述的开拓村一片繁荣景象,但编纂这篇文章的根本目的还是宣扬产业开发的成果。产业开发的内容曾多次出现在以宣传“民族协和”为主的文科教科书中。如国民高等学校《国语(满语)》卷二第35课是《我国开拓事业的真意》。文中阐述日本移民进行农业开拓的意义是“开拓事业在我国诸般建设中为一急不容缓的问题”。并指出“开拓”与“协和”的关系。通过一篇游记,让学生对产业开发产生好感,对日本移民占领我们的土地也失去仇恨心理。

第四课是《空中的旅行》。编纂者以坐飞机俯瞰伪满洲国的视角,介绍风景。其实,课文的真正目的是不断向学生强化“满洲国”的概念,让学生们都知道自己是“满洲国人”。

灌输做顺民的思想

第五课是《夜间的防空演习》。文中并未提到具体的地点,只是让学生简略了解敌机袭击时人们应该勤劳奉仕,老百姓组织起来为战争服务。当时,中日已经开始交战,这篇课文的目的是提醒学生作为“满洲国人”,战争来临时要主动奉献,为日本服好务。

第六课也是一首诗歌——《秋》。诗歌描述的是在日本军队保卫下,“满洲国”一片和谐的景象。即便是一首诗歌,编纂者也要表达日满和谐的意图。

第七课是一篇游记。主要是向学生传达“五族协和”的思想。除此,文章中还提到蒙古族、朝鲜族不学 “满语”,只学日语。

第八课介绍了协和会。文中提到皇宫遥拜、地宫遥拜、唱日本国歌、“满洲国”国歌,念诏书、建国精神等。与前七课一直含蓄隐晦地宣扬奴化教育相比,这一课的内容比较露骨。协和会是伪满洲国建国时的体制,既不采取议会制,也不采纳君主制,它看起来是一个群众组织,实际是与政府表里一体。

第九课是《支那旅行》。课文介绍了北平(北京)、青岛等地在汪伪政权的管理下平静繁荣的景象。文章最后说:“此次旅行将支那各处的重要地略览一过,结果使人最深感的就是日满支要协和一体。 ”支那,是当时日本人对中国的叫法。同为中国人,在日本人编纂的课本中却变成了两个国家的人,这是何等的悲哀。

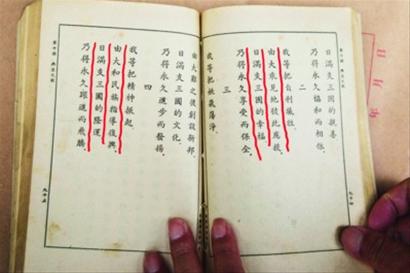

第十课是诗歌《兴亚之歌》。诗中写道:“我等把小异舍弃,由大同思想互相提携。日满支三国的亲善,乃得永久协和而相依……”诗歌由四小段组成,每段都反复强调“日满支协和”,编纂者通过这种形式再次强调 “大东亚共荣圈”的概念,给学生们灌输 “日满支协和”的思想。第九课与第十课,意图类似,只是通过多种多样的形式达到强化的目的。

第十一课是《国民的任务》。文章把视线落在学生身上,告诉学生如何做一名“好国民”。

第十二课是《力与机械》。这部分内容完全是科学知识,因为学校要培养一些低级劳动力,对工作原理的了解必不可少。

方方面面为奴化教育服务

第十三课是《欧洲游记》。描写从大连出发到达上海,再坐日本的船到意大利、法兰西、德意志。在这部分内容里,对地名的翻译依然用日语表音。课本里不时夹杂日文,让学生逐渐接受协和语,最后用日语取代汉语。

第十四课是《职业的选择》。由于在当时小学毕业再升中学的升学率不高,多数学生因家庭原因直接工作的比较多。学习比较好的可以到当时的基层组织做职员,或者做技术工人。

第十五课是诗歌《冬》。在这一课中,纯粹描述自然景色。

第十六课是《脑的作用》。以日记的形式介绍人体。

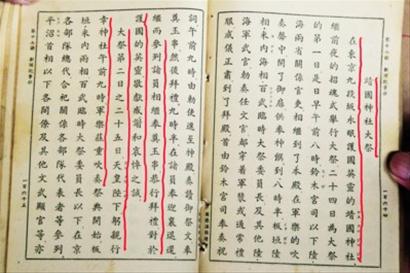

第十七课是《新闻记事抄》。编纂者选取了 《兴亚国民动员大会》、《勤劳奉仕绿化运动》、《靖国神社大祭》、《募兵美谈》等新闻报道,集大成地对学生进行奴化教育,从方方面面宣传军国主义,宣扬“大东亚共荣圈”的和谐,鼓舞动员学生们投入到日本侵略战争中。

第十八课是《模范国民》。这部分内容是对第十一课的再次强调。文章中说:“人生最要紧的是知道怎样才算好国民。第一要明白建国精神,简言之就是日满不可分离的关系,实现民族协和,完成王道乐土,满洲国是以‘日满一德一心’为基础而生成的。好国民不仅要十分了解建国精神,更要实现建国精神……”在最后一课中,编纂者赤裸裸地表达了奴化教育的意图。

之后的习字练习中,编纂者也不放过强化奴化教育的机会,字帖中不断出现“满洲国”、“日满共同防卫”等字样。

仅仅这么一册课本中,既有知识性的课文,也有文艺性的,而更多的是思想引导性课文。无论体裁还是内容,都在为推行奴化教育服务。第二卷和第三卷中也有很多例如日满交通之今昔、孝道、北满旅行、国民之觉悟等带有强烈目的性的课文。(记者 张昕)