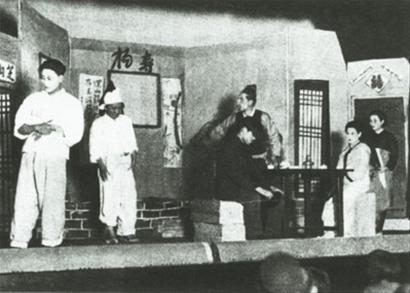

日伪上演宣传“建国精神”的戏剧《王属官》。

日伪当局一方面打压东北地区刚刚兴起的群众话剧热潮;另一方面,利用汉奸和亲日文化人士排演话剧,愚弄百姓,粉饰太平。

日伪组建了三大隶属于伪满协和会的御用剧团——“大同剧团”(长春)、“剧团哈尔滨”、“奉天协和剧团”。

“奉天协和剧团”建于1938年9月,全团百余人,“负有完成协和会文化方面的重大使命”。负责人原笃(伪满洲国剧团协和会委员长)、瑞山进、安田均是日本人。

剧团成立两个月,举行了一次小公演,剧目为 《除夜歌声》。 1939年6月,举行首次大公演,剧目为《东宫大佐》、《在牧场》,同年12月举行巡回大专演,剧目为《从军伍》、《血轨》等。这些剧目都是为日本侵略者歌功颂德的。截至1941年,剧团共创作演出了20多个剧目。从1941年到1943年,剧团在东北各大城市演出。 1942年在沈阳演出名剧 《怒吼吧,中国》,内容揭露英美侵略中国的罪恶历史。日本演出此剧的本意是想宣扬英美列强蚕食中国的罪恶,激起中国人民对他们的仇恨。但事与愿违,反倒引起广大观众对侵华日军的仇恨,群众争相观看,上座空前。日伪统治者大为惊恐,立即勒令停演。

“剧团哈尔滨”、“奉天协和剧团”也是极力推行“慰安娱乐精神”的主要力量。他们演出《间谍盗》、《天罗地网》、《国兵之家》等美化战争、歌颂“王道乐土”的剧目,污蔑扭曲抗日活动。

此后,日本侵略者在哈尔滨组建御用的“康德剧团”,演出一些迎合日伪统治者和小市民低级趣味的剧目。日伪还在东北各城市组织了为日本侵略者服务的剧团,如 “协和剧团”(大连)、“协和馆剧团”(安东)等,在日本投降后纷纷解体。

这些剧目出现在东北舞台上,演出的是虚假繁荣的太平景象。

解说

协和剧

伪满洲国时期,戏剧的发展始终处于高压统治下。日伪当局借助戏剧的广泛影响力与传播力“教化”东北民众。

当时同时出现了亲日戏剧、反日戏剧和协和剧三种形式的戏剧。由于担心任由戏剧形态发展而失去控制,日伪当局对戏剧进行严格审查。

协和剧是用以巩固伪满洲国建设、宣传 “满洲国国民意识”、歌颂“大东亚战争”的文艺样式。它以戏剧的形式宣传、迎合、暗示日本在伪满洲国的文化政策,表达“日满协和”的理念。

协和剧的出现始于伪满洲国政府对文化侵略的利用。日伪当局利用高压政策限定剧本的宗旨、内容,还要求剧本紧随时政,之后还有更严格的监控。尤其《艺文指导要纲》颁布后,反日戏剧根本无法生存,即便是在顺从、迎合之下暗藏苦难与愤恨的剧本也很难通过日伪严密审查。协和剧成了舞台上最主要的表现形式。

在伪弘报处的干预下,《青年文化》、《建国教育》等报刊纷纷以“剧本募集”或“主题征文”的形式推进戏剧创作,将日伪的意识形态传播其中,使话语权力在无形中融于戏剧创作里。

比如三幕话剧《她的心》,以表现伪满洲国民众爱护铁路为主题,作者为日伪修筑的铁路大唱赞歌。话剧《黑籍英雄》表面上取材于洮南县公署禁烟教化运动的真实案例,实际上是借戏剧之形为日伪歌功颂德,夸大洮南县禁烟实效。

无论协和剧是通过显而易见还是隐蔽的形式,它的宗旨都是灌输日伪的“协和思想”。

协和剧的存在,的确为日伪统治东北起到事半功倍的作用。协和剧的演出,不但为日本的野蛮侵略正名,欺骗东北民众战争的正义性,也让东北民众“去中国化”,逐步忘记自己是中国人而是“满洲国民”。(记者/张 昕)

| 相关专题 |

| · 专题资料 |