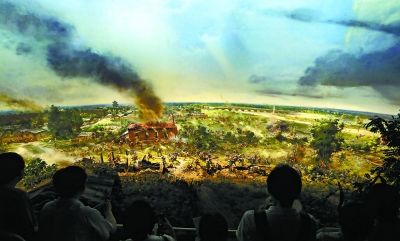

七七事变半景画展厅位于展馆的中心位置。展厅通过绘画及声光电技术模拟出真实的战场效果,将七七事变的战斗场景直观展示给观众。

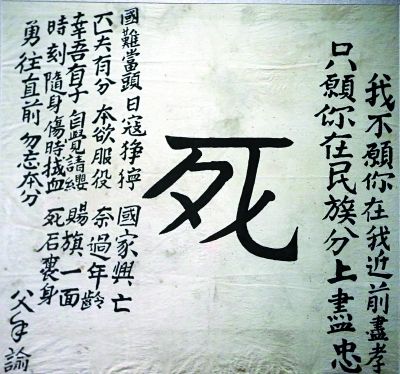

川军战士王建堂的父亲在儿子出川抗战前,赠送的“死”字旗。

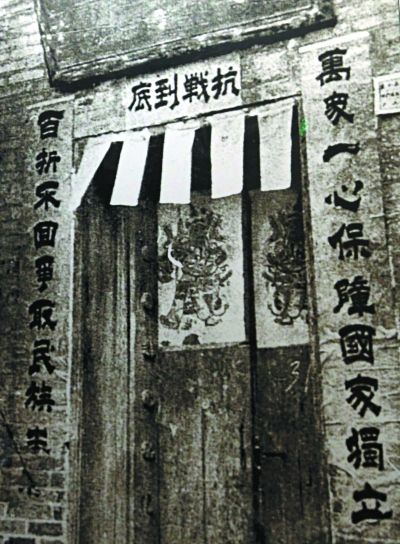

▲抗战时期,一个普通农家门上的对联体现出全国人民抗击日寇的决心。

英雄母亲邓玉芬的塑像和她为八路军伤员烙煎饼的炊具。

击毙侵华日军中将阿部规秀的迫击炮。1939年的黄土岭战斗中,八路军战士使用这门自制的迫击炮将他炸成重伤,三小时后毙命。

河北民兵用自制的土枪采取灵活的麻雀战打击日军。

“只愿你在民族分上尽忠”

展厅里,一面旗帜触目惊心:白布正中,一个斗大遒劲的“死”字。这是一位父亲送儿出征抗日的礼物。

抗日战争时期,四川安县的王建堂与百十位年轻人,请缨抗战杀敌。

出征前,王建堂收到父亲寄来的一个包裹。里面就是这面用一块大白布做成的旗帜,“死”字的左右两侧写着这样的几行小字:

“国难当头,日寇狰狞。国家兴亡,匹夫有分。本欲服役,奈过年龄。幸吾有子,自觉请缨。赐旗一面,时刻随身。伤时拭血,死后裹身。勇往直前,勿忘本分!”

“我不愿你在我近前尽孝;只愿你在民族分上尽忠。”

带着父亲的嘱托,王建堂随川军踏上了抗日战场。

在这场救亡图存的伟大斗争中,中华儿女为中华民族独立和自由不惜抛头颅、洒热血,父母送儿打日寇,妻子送郎上战场,男女老少齐动员。

展厅里,有一尊普通妇人的半身雕塑。她叫邓玉芬,北京密云县人。伟大的母亲把丈夫和5个孩子先后送上前线,他们全部战死沙场。

雕塑前方展柜里是一件锈迹斑驳的炊具,学名叫煎饼鏊子。条件艰苦的抗战时期,邓妈妈省吃俭用,用这件炊具制成干粮,送给八路军伤病员,希望他们重上战场多杀敌人。她的后人讲,“这种炊具制作出来的煎饼很厚实,算是当时粗粮细作的一种,就是为了让伤员能多吃点儿,尽快康复。”

在展柜里还有一张黑白照片,拍摄的是华北平原上一个普通庄户人家的大门口。门上有一副对联:“万众一心保障国家独立,百折不回争取民族解放”;横批是:“抗战到底”。这是中华儿女同日本侵略者血战到底的怒吼,是中华民族抗战必胜的宣言。

延安窑洞的烛光

简陋的窑洞里,毛泽东坐在书桌边,微弱的烛光照着他略显苍白的脸。他埋头写着,一切仿佛都静默着。

这是展览中为数不多的几处复原场景之一,还原了毛泽东创作《论持久战》的过程。

美国著名作家罗斯·特里尔的《毛泽东传》里记录了一段关于毛泽东《论持久战》的写作情状:他几天没睡,只吃了一点东西,笔记本旁边放着块石头,手臂酸疼时就紧握几下松弛手指。5天以后,写满了显示他桀骜不驯特点的草体字的稿纸已有一大摞,而毛泽东的体重减轻了,眼睛布满了血丝。第7天,毛泽东突然痛得跳了起来,他右脚上穿的鞋被火盆中的火烧了一个洞,而他还在沉思。他喝了一杯烧酒,想一鼓作气继续把《论持久战》的最后一部分写完。可是,到了第8天,他突然感到头痛得厉害,一阵晕厥。医生来给他诊断后,他仍然继续写作。到了第9天,终于完成了这篇长达5万多字的论文。

1938年5月,毛泽东总结全国抗战以来的经验,集中全党智慧,发表《论持久战》,批驳了“亡国论”和“速胜论”的错误思想,科学地论证了中国抗战必须经过持久战取得胜利的客观规律,阐明了争取抗战胜利的正确道路。

为让海外人士更好地了解中国人民的抗日战争,中共中央在全国范围内对《论持久战》等多篇毛泽东著作进行英译。由女作家、记者杨刚翻译的《论持久战》英译稿被编成单行本予以发行。毛泽东亲自为这个单行本写序,并响亮提出:伟大的中国抗战,不但是中国的事,东方的事,也是世界的事。中国的抗战是世界性的抗战。

在国民党统治区,《论持久战》也被印刷发行。白崇禧把《论持久战》的精神归纳成两句话:“积小胜为大胜,以空间换时间”。

在复原场景旁,展柜里陈列着约20个不同版本的《论持久战》。如此大规模的展示,在以前从未出现过。

《论持久战》从思想上武装了全党、全军和广大人民,极大地鼓舞和坚定了广大军民争取抗战胜利的信心和决心,成为指导全国抗战的纲领性文件。《论持久战》不仅指导了敌后抗战,也指导了整个中国抗日战争。

据统计,展厅里汇聚了70余件中国共产党发布在抗战时期的重要文献,反映了中国共产党在抗战的各个阶段提出和实行的正确路线、方针、政策。

这些无疑给迷茫中的民族点亮了一盏盏耀眼明灯,极大鼓舞引导了民众抗日的热情与前进航程。中国共产党领导人民武装开展独立自主的抗日游击战争,开辟广阔的敌后战场,建立巩固的抗日民主根据地,成为坚持抗战、坚持团结、坚持进步的中坚力量,成为抗日战争的中流砥柱。

土炮击毙“名将之花”

展览中,一门迫击炮被单独陈列。它称得上是一位抗日英雄,击毙了日军“名将之花”阿部规秀中将。

1939年10月中旬,侵华日军对八路军晋察冀抗日根据地进行冬季大“扫荡”。11月初,日军在雁宿崖峡谷遭受重创。

遭此惨败后,时任华北方面军独立第2混成旅团陆军中将的阿部规秀恼羞成怒,不待集结于附近的日军出动配合,就亲自率部对抗日根据地进行报复性“扫荡”。

八路军经过侦察,发现了阿部规秀建在黄土岭的临时指挥部。时任晋察冀军区第一支队司令员的陈正湘当机立断,请求炮兵连增援,攻击目标。炮兵连发4发炮弹全部命中目标。阿部规秀被击毙在黄土岭的确实消息,是聂荣臻从敌人的电台广播中得知的。很快,毛泽东也从延安发来电报查证此事,并要求“总部向各方公布,广为宣传”。击毙日军中将级高级指挥官,这在华北战场、在中国人民当时的抗战史上都是第一次。日本《朝日新闻》更以通栏标题哀鸣:“名将之花凋谢在太行山上。”

展览中,更多的抗战武器是河北灵寿县小韩楼村民兵抗战的土枪、冀中白洋淀“雁翎队”开展水上游击战时使用过的木船和抬杆枪……中华儿女就是用这些“土枪土炮”,同仇敌忾,浴血奋战,创造了弱国打败强国的光辉业绩。

| 相关专题 |

| · 专题资料 |