政治新闻中心新四军四师纪念馆内的彭雪枫塑像。 潘学峰 摄

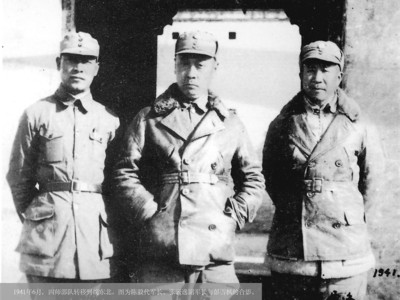

彭雪枫(左)与陈毅(中)、张云逸(右)合影。

位于涡阳县内的革命烈士陵园。 潘学峰 摄

1938年5月,日寇攻陷蚌埠、徐州、开封后,兵分多路南侵,烧杀淫掠,荼毒生灵。按照党中央指示,彭雪枫、张震等组建新四军游击支队,誓师东征,进驻涡阳新兴集,开创了以新兴集为中心的豫皖苏边抗日根据地。

1938年5月,日寇攻陷蚌埠、徐州、开封后,兵分多路南侵,烧杀淫掠,荼毒生灵。按照党中央指示,彭雪枫、张震等组建新四军游击支队,誓师东征,进驻涡阳新兴集,开创了以新兴集为中心的豫皖苏边抗日根据地——

誓师东征,开创豫皖苏边根据地

涡阳县北20余公里外的新兴集,热闹祥和,与皖北其他乡镇别无二致。然而,坐落其间的一处纪念馆,让这个小镇变得不再平凡,它见证着曾经的烽火岁月、泣血悲歌与顽强抗争。

7月8日,走进这座“新四军四师纪念馆”,一尊高大的铜雕塑迎面而立,彭雪枫将军骑着战马,远眺前方。铜像基座上,张爱萍将军题写的“彭雪枫同志”五个大字在阳光映照下,熠熠生辉。

“从基座算起,铜像高4.4米。 ”纪念馆负责人王永华介绍,寓意着新四军四师,纪念馆原是新四军第四师司令部旧址,彭雪枫在这里建立了豫皖苏边区革命斗争中心。

1938年至1944年,刘少奇、彭雪枫、张震、张爱萍等老一辈革命家在新兴集工作和战斗过。1992年,社会各界筹资在新四军四师司令部旧址重修这座纪念馆。

迈步馆内,一幅幅泛黄的史料照片,一把把枪支、长矛大刀,以及新四军缴获的战利品、文件,烈士遗物……把参观者带入曾经的血泪交织、艰苦卓绝的斗争岁月。

1938年5月,日军攻陷蚌埠、徐州、开封后,分兵多路向南进发,其中一路把魔爪伸向亳州地区,不仅出动飞机狂轰滥炸,还派兵侵犯,烧杀淫惊,亳州大地生灵涂炭,陷入苦难深渊。

“5月间,亳州、涡阳相继沦陷,民不聊生。 ”涡阳县党史办原副主任王玉金介绍,为了打击日本侵略者,解民于倒悬,1938年9月,按照党中央指示,彭雪枫、张震等组建新四军游击支队共370多人,从河南确山县竹沟镇出发,誓师东征,一路上打日寇、斗顽匪,战功卓著。

9月初,游击支队移师新兴集,部队人数发展到7000多人,开创了以新兴集为中心的豫皖苏边抗日根据地。从此,涡北抗日根据地逐步建立和发展起来,新四军游击支队也进入新的发展时期。

打击日伪,创建平原抗日成功范例

一览无余的平原地带,无所依托,易攻难守。能否在平原地区开展游击斗争和建立根据地?当时新四军内有些同志颇有顾虑。

彭雪枫灵活运用毛泽东的游击战思想,创造性地提出“敌打我不打、硬的不打软的打”等平原游击战法,建立“卫星群”式的游击武装,使新四军游击支队在敌我力量悬殊的险恶环境中,站稳脚、立下根。

在大大小小的战斗中,游击支队得到迅猛发展。仅1939年这一年,游击支队转战豫皖苏边广大地区,进行较大战斗78次,击毙日伪军1368名,俘日伪军1200名,击伤日伪军3487名,缴获各种枪炮1600余支、弹药4000余发、骡马429匹。

一边打仗,一边创建根据地。彭雪枫以新兴集为根据地,建立了亳县、蒙城、濉溪、永城、夏邑等7个县抗日民主政权,推进政治、经济、文化和社会建设,创造了平原抗日根据地的成功范例。

“部队纪律好,统一战线工作好,与民众关系好,日常作战已获很多胜利。”1939年11月,化名胡服的刘少奇来此视察。在给中央的信中,他这样评价彭雪枫部队。

涡北抗日根据地的巩固和壮大,引起日军的极度恐慌,他们企图把根据地扼杀在摇篮中。根据地军民团结一心,坚决粉碎敌伪的“扫荡”。 “六一”战斗就是其中著名的一次战斗。

1940年6月1日,日寇集中千余兵力、汽车20辆,分兵4路,隐蔽快速前进,偷袭新兴集。由于敌强我弱,下午5时,日军攻占新兴集,杀害群众,抢掠财物。傍晚,彭雪枫及时命令各部队和援军向敌人发起反击,打死打伤日伪军300余人,击毁敌人军车数辆,敌人狼狈逃窜,新兴集失而复得,我军亦伤亡300余人。这次战斗,对保卫根据地产生了深远的影响。

军民连心,共克时艰渡难关

“前引前导为五亿胞泽谋福利”“耐苦耐劳与三区广众造腴田”,这是纪念馆南边矗立的一座碑上的对联。正面镌刻着“彭公雪枫德政碑”七个大字的石碑,如今已成为国家一级文物,记载着彭雪枫率领新四军兴修水利、为民谋利的故事。

新兴集一带,地势低洼,农民常年为涝灾所苦。在彭雪枫倡导下,军民联合奋战20多个昼夜,修成一条从河南永城经涡阳新兴集流入北淝河的大沟,让群众远离了水患之苦。 “这个条沟,老百姓称为‘新新沟’,并立‘彭雪枫德政碑’以纪念。 ”新兴镇党委宣传委员崔华金介绍。

彭雪枫率部驻扎在新兴集的这段时间里,部队时时处处严格执行群众纪律,与当地民众建立了深厚的感情。

新四军游击支队刚到涡北根据地,正值春荒季节,群众生活极为困难。彭雪枫等决定卖掉一批军马,维持指战员的菜金,并减少吃粮标准,加以糠菜充饥,绝不向群众摊派和多征粮食。

遇到灾荒时,根据地党政干部还将自己为数不多的零用钱捐给灾民。遇到农忙时,新四军将士就会帮助农民收割种田。农闲时,新四军将士就会帮助农民打井挖河,兴修水利。时至今日,涡阳当地仍流传着一首首赞颂新四军的歌谣。

今年84岁的刘振华老人,在镇上生活了一辈子。当年新四军进驻时,10岁不到的他,和村里的小伙伴一起,当起了儿童团员。忆起往昔,他动情地打起拍子,唱起曾经的歌谣,依然声音洪亮:“新四军,彭师长,谁提起来,谁夸奖。你种田,他帮忙;你打麦子,他扬场。日本鬼子来扫荡,抗敌拿起冲锋枪。军民合作一条心,打跑鬼子保家乡。 ”“现在老百姓生活幸福了,以前可真是太苦太难了。 ”一曲唱罢,老人眼泛泪花。

军爱民,民拥军。 “解衣衣我,推食食我”。新四军官兵与当地群众结下鱼水深情,老百姓积极参加抗日组织,踊跃捐钱、捐粮、捐物,为新四军四师提供了巨大的支持。

凝聚民力,激发群众抗战热情

“谢老太太:您三个儿子为抗日救国英勇牺牲,满门忠烈,留下无上的光荣……”纪念馆内,彭雪枫手书的一封工整书信,格外引人注目。信的背后,是“谢氏三兄弟”为国捐躯的令人动容故事。

涡阳县丹城镇谢庄的谢老太太有三个儿子——谢继书、谢继祥、谢继良,受到新四军的感召,毅然参军,奔赴战场杀敌。在1940年3月16日至6月1日的三个月内,3个儿子在对敌斗争中先后壮烈殉国,其父也因悲痛过度不幸逝世。

以拯救人民于苦难为己任的新四军,赢得了人民的爱戴和拥护,当地青壮年纷纷参加新四军,人民踊跃参加各种形式的抗敌组织。王玉金介绍,抗战时期涡阳农民抗敌协会会员发展到十万之多,儿童团员达十万五千人,妇女抗敌协会会员五万人,动员群众参军八千余人。

涡北抗日根据的迅猛发展,受到了党中央的高度赞扬。 1940年4月初,毛主席致彭雪枫的信中说:“一年来,豫皖苏边区得到迅速发展,部队和地方武装不断得到扩大,你们的工作很有起色,中央对你们的成绩深表满意。 ”

1941年5月,新四军四师奉命转移到津浦路东。涡北人民盼望着新四军早日回来,同时更奋力斗争,路西群众成批跑到路东参加新四军,敌伪据点间的游击战争如雨后春笋般地发展。

久旱逢雨,欢欣鼓舞。1944年8月,新四军四师回师路西时,在人民群众的支援配合下,西进部队势如破朽,涡北抗日根据地得以迅速收复。

时光荏苒,沧海桑田。 1994年5月2日,时任中央军委副主席、原新四军第四师参谋长张震来新兴集故地凭吊,并题写了“新四军第四师纪念馆”馆名。

如今,烈士曾经洒下鲜血的这片热土,已成为红色教育的宝贵资源。该馆已成为安徽省重点文物保护单位、省国防教育基地、省青少年爱国主义教育基地、省领导干部党史教育基地。每到“七一”“八一”等节点,前来祭奠的各界人士络绎不绝。人们在这里寄托对先烈的无限哀思,缅怀先烈的丰功伟绩,更在内心凝聚力量,继承先烈遗志,化作奋发动力,为实现中国梦而奋斗不息。

盛夏时节,放眼望去,皖北大地一望无垠的碧绿麦子,正拔节生长。当年被炮弹夷为平地的战场,如今已是一派欣欣向荣的新农村景象,一排排两层小楼掩映在绿树丛中,农民生活正发生着日新月异的变化。为人民谋福,让人民幸福,这正是革命先烈甘洒热血、不惜牺牲为之奋斗的目标。(记者 黄永礼)

·延伸阅读·

新四军第四师部分领导人简介

彭雪枫

1907年生,河南省镇平县人。 1926年9月加入中国共产党。 1934年10月参加长征。 1938年春任中共河南省委军事部部长,组织训练抗日武装。同年9月组建新四军游击支队,任司令员兼政治委员。1941年“皖南事变”后,任新四军第四师师长兼政治委员、淮北军区司令员。 1944年9月11日,在河南夏邑八里庄指挥作战时牺牲,时年37岁。毛泽东、朱德称赞彭雪枫是“共产党人的好榜样”。1989年,彭雪枫被中央军委确定为33位军事家之一。2009年,被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

邓子恢

1896年生,福建省龙岩市人。 1926年加入中国共产党。 1928年,参与领导闽西起义,是闽西革命根据地的创始人之一。 “皖南事变”后,邓子恢任新四军政治部主任。1941年8月,兼任第四师政委、淮北军政党委员会书记。新中国成立后,邓子恢历任中共中央中南局第二书记、中共中央农村工作部部长、国务院副总理、政协全国委员会副主席等职。 1972年,因病在北京逝世。

张震

1914年生,湖南省平江县人。1930年7月加入中国共产党。 1938年9月参加组建新四军游击支队,任参谋长,随同支队司令员兼政治委员彭雪枫率部挺进豫皖苏边区敌后,开展抗日游击战争。 1940年7月任八路军第四纵队参谋长。 1941年“皖南事变”后,任新四军第四师参谋长兼淮北军区参谋长。 1944年11月兼任四师十一旅旅长和淮北军区路西军分区司令员。新中国成立后,任中共中央军委副主席、中华人民共和国中央军委副主席等职。 1955年被授予中将军衔,1988年被授予上将军衔。

肖望东

1910年生,江西省吉安县人。 1927年11月加入中国共产主义青年团。 1929年转入中国共产党,同年参加中国工农红军。 1939年后,历任新四军第四师、第二师兼淮南军区政治部主任。1955年9月被授予中将军衔。新中国成立后,任南京军区政治部主任、副政治委员、政治委员,中华人民共和国文化部第一副部长、党组书记、代理部长,济南军区第一政治委员、中共中央军委委员。1989年5月11日在北京逝世。

刘震

1915年生,湖北省孝感县人。1931年参加中国工农红军,1932年加入中国共产党。抗日战争时期,任八路军344旅旅长,新四军第四师十旅旅长等。新中国成立后,任中南军区空军司令员,东北军区空军司令员,沈阳军区副司令员,新疆军区司令员,军事科学院副院长等。 1955年被授予上将军衔。 1992年8月20日在北京逝世。

滕海清

1909年生,1931年加入中国共产党。 1929年参加游击队,次年参加中国工农红军。抗日战争全面爆发后,滕海清任八路军第一二九师385旅教导大队大队长、新四军游击支队第二大队大队长兼政治委员。 1940年2月任新四军第六支队一团团长。 “皖南事变”后,滕海清任新四军四师11、9旅旅长。新中国成立后,滕海清任北京、济南军区副司令员等职。1955年被授予中将军衔。1997年10月26日在北京逝世。

饶子健

1909年生,湖南省浏阳县人。 1930年,参加中国工农红军,同年转入中国共产党。 1940年4月,调任新四军第六支队3团团长,后任八路军第四纵队6旅16团团长、代理旅长。 “皖南事变”后,任新四军第四师12旅代理旅长、淮北军区副司令员。1955年被授予中将军衔。新中国成立后,任第三十军军长、华东海军第六舰队司令员兼政治委员。 1965年10月起任南京军区副司令员。 2000年9月25日在南京逝世。

| 相关专题 |

| · 专题资料 |