蔡计锁 孟 然

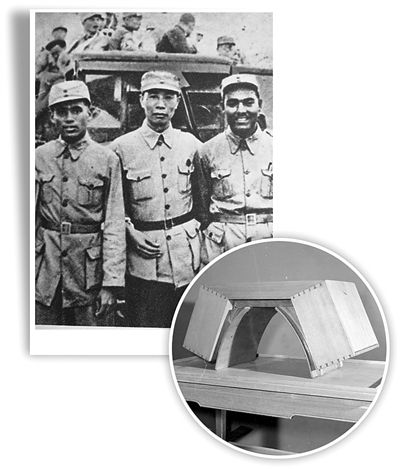

柯棣华(左一)、巴苏华(左三)与八路军军医院的一位指挥员合影。(本版图片均由华北军区烈士陵园提供)

白求恩发明的“卢沟桥”,也是巴苏华和柯棣华在前线的移动手术室。

■阅读提示

巴苏华,1912年出生于印度达卡(现属于孟加拉国),1938年与柯棣华等组建医疗队来华援助抗日。他不避艰险、跋山涉水,在抗日战场追寻白求恩的足迹,奋不顾身、救死扶伤,为抗战作出了卓越贡献。

在华期间,他以日记的形式记录下大量抗战史实,还拍摄了500余张照片,为这段历史留下宝贵的纪念。

巴苏华1943年返印,成为医疗队中在华工作时间最长的医生。此后数十年里,他始终高擎印中友好的大旗振臂疾呼,对改善两国关系,他曾起到“先驱者的不可磨灭的作用”。他也是将中国的针灸传至印度的第一人。

1986年,巴苏华病逝于加尔各答。遵照他的遗嘱,他的骨灰一半留在家乡,一半安放在位于石家庄的华北军区烈士陵园,与他的亲密战友柯棣华、爱德华一起安息在中国大地。

7月12日,记者来到位于石家庄的华北军区烈士陵园。

盛夏时节,陵园内草木葱郁、静谧肃穆。陵园东侧苍松翠柏掩映之间,汉白玉和花岗石砌成的陵墓上,巴苏华、柯棣华、爱德华三位印度医生的纪念碑坐东朝西、自北向南依次排开,他们的英灵相守长眠。

纪念碑背后的浮雕墙上,莲花、大象等具有印度风情的图像给予他们来自故乡的护佑,而一幅幅珍贵的历史照片和毛泽东的亲笔挽词则诉说着中国人民最深的怀念与敬意。

“生前,他多次访华,每次都不忘来陵园看望战友。他对中国、对战友的深情厚谊,之前许多接待过他的同事都提起过。”得知我们要采访巴苏华的事迹,华北军区烈士陵园管理处史料室工作人员张松青拿来了市场上踪影难觅的《巴苏日记》,说:“你们还是直接‘采访’当事者本人吧。”

翻开这本日记,真实而生动的笔触下,一个满怀国际主义精神的青年人形象慢慢浮现……

冲 破 险 阻

26岁的印度医生要到延安去

1938年9月11日,经历了十天的航行以后,一艘轮船穿越印度洋来到中国南海。伴随着轮船的低鸣和微微的颤动,一位印度青年在甲板上静坐捧书,《红星照耀中国》(又名《西行漫记》)——美国记者埃德加·斯诺对中国共产党及其领导的红军的采访录——成了他漫长旅途中的“亲密伙伴”。伟大的革命领袖、英勇的红军战士、史诗般的万里长征、朝气蓬勃的革命根据地,深深地吸引着这名年仅26岁的印度医生——巴苏华。

巴苏华,全名比乔埃·库马尔·巴苏,1912年出生于印度达卡,1936年毕业于加尔各答医学院。

1937年日本发动了全面侵华战争,印度国大党响应朱德总司令的呼吁,在印度国内进行各种声援活动,并决定组织援华医疗队奔赴中国。消息传到加尔各答,巴苏华积极报名并入选。

风华正茂的年纪,义无反顾的远征。

当时,巴苏华与妻子英迪拉尚处于新婚蜜月期,巴苏华担心英迪拉反对,一直隐瞒着她,直到临行前才写信给妻子,向她表明了要去为中国人民服务的决心,并保证一年之后服务期满就回印度。

而巴苏华和英迪拉都没有想到,新婚一别竟5年未见。

当时与他一同入选的还有爱德尔、卓克尔、柯棣尼斯和木克吉,爱德尔任医疗队队长。

印度援华医疗队抵达广州之后,受到了时任保卫中国大同盟主席宋庆龄等人的欢迎。按照国大党的安排,他们应在国统区从事医疗救助工作。

“遍地残垣断壁。除了死尸之外不见一人。尸体的腐臭味和浓烈的烟熏味充斥空间。几条丧家之犬夹着尾巴到处闻嗅。”医疗队辗转长沙、武汉、宜昌、重庆等地,亲眼目睹了侵华日军一日数次对平民的无差别轰炸,惨绝人寰的暴行令巴苏华愤懑不已。他急切地想帮助这个灾难深重的国家,然而国民党的消极抗战令他深感失望。

日记记录了他们在战时陪都重庆的各种宴会活动,“这种被迫的悠闲刺痛着我们的良心,在这忙乱不堪的陪都,我们难道只是观光者吗?”此时,参加中国共产党领导的敌后抗战成为了巴苏华一行共同的目标。

他们的请求遭到国民党的层层阻挠,不发通行证、不安排北上交通,在印度援华的救护车运抵重庆之后甚至扣下汽油加以阻止。

“每个人都已决心要和共产党、八路军一道工作。”日记记录,巴苏华一行一面与国民党周旋,一面坚持爬山以增强体力。尽管山路崎岖难行,他们又经常迷路,可没一个人抱怨,因为他们知道要与八路军一起工作,就必须尽快掌握在山路上行军百里的本领。

在重庆,医疗队员请中印文化协会主席谭云山为每个人起一个中国名字。谭云山提议:“我在你们每人名字后面加上‘华’字,意为中华,表明你们热爱中国。”从此,五位队员都有了以后广为人知的中国名字:爱德华、柯棣华、卓克华、木克华和巴苏华,而他们的人生也自此与中华民族紧紧相依。

经历了重重困难,1939年2月,“五华”终于经西安抵达延安。巴苏华的激动之情跃然纸上:“我们看见北面远远的一座山顶上耸立着一座宝塔。呵,这就是延安!”

爱 倾 军 民

精湛医术让一位战士重见光明

“我们吃的是小米,拿的是步枪,但坚信能够抗击军事强大的日本。”毛主席这句著名的抗战宣言,诞生于一次“国宴”,这次“国宴”吃的是蘑菇、竹笋、白菜、小米,而毛主席宴请的客人就是刚到延安不久的“五华”一行。

1939年3月15日,与毛泽东的“历史性会见”令巴苏华终生难忘。他在日记里写道:“他是一位博古通今、坚定勇敢的革命领袖。任何一个国家都会为有像毛泽东这样的领袖而感到自豪。”

巴苏华担任了拐峁八路军模范医院五官科医生,他上午查病房,给伤员进行治疗;中午,借着一天中最明亮的日光做外科手术;下午到门诊室为战士和老乡看病。医疗工作之余还要设计、修改医院扩建设计方案,巴苏华还主动与大家一起挖土、刷墙,不辞辛苦。

在边区,巴苏华的医德与医术闻名遐迩。

一次,一位在前线被炮弹炸瞎了眼睛的战士前来求治,巴苏华仔细检查后发现,该战士一只眼睛已经无法复明,但另一只还有一线希望。这个手术需要极精细的器械,医院无法提供,巴苏华便根据手术要求用竹子制作了一个精细的竹片,可还要找到一把锐利合手的小剪刀,用以剪掉坏死的角膜组织。正巧他发现一个大夫正在用一把小剪子剪胡子,巴苏华上去抢过剪刀,高兴地喊起来:“太好了!太好了!”他就是用这把小剪刀和自制的器械,以精湛的医术使这个战士重见光明。从此,巴苏华被延安军民称为“从印度来的神医”。

在与巴苏华一同工作过的另一位国际友人马海德所写的纪念文章中,还有这样一个故事。

巴苏华所住窑洞附近,有一个男孩总是背对着行人玩耍,唯恐别人看到他的脸。巴苏华发现后感到很好奇,他努力接近这个孩子,终于发现了其中的缘由——孩子是兔唇。巴苏华便产生了为他做手术的想法。

然而,当时延安的医疗条件很差,想做一个面部大手术很不容易。经过努力,巴苏华的妙手仁心最终打败了现实,手术做得非常成功,这个男孩儿的模样完全变了,性格也开朗了。孩子的母亲感动万分:“现在我的儿子能够娶到媳妇儿了。”简单的一句话,饱含着一个中国母亲无尽的感激之情。

勇 赴 前 线

枪林弹雨中冒死救治250多名伤员

在华北军区烈士陵园里,白求恩纪念碑与巴苏华大夫的墓碑遥相呼应。张松青带我们来到白求恩纪念碑前,指着一张照片说:“这是白求恩发明的‘卢沟桥’,也是巴苏华和柯棣华在前线的移动手术室。”

1939年11月12日,白求恩因手术中被细菌感染而牺牲。得知这一消息时,巴苏华和柯棣华正在从延安奔赴华北抗战前线的路上。

“按照白求恩大夫的教导,医生不能在医院坐等伤员上门。由于缺乏必要的交通工具,伤员往往因为送晚了引起严重感染和失血,并导致死亡,所以应该到前线去抢救伤员。”巴苏华追寻着白求恩的脚步,从延安出发,经西安、潼关、渑池,渡黄河,翻越崇山峻岭,冒着生命危险穿过敌人封锁线,历时一个月,于12月21日到达山西武乡王家峪八路军总部,受到了朱德总司令的热情欢迎。

到达总部不久,巴苏华和柯棣华就投入到紧张的战地医护工作中。他们随八路军129师771团参加了激烈的洪水战斗。在战斗中,他们担负起紧急繁重的抢救任务。为及时有效做好战场抢救工作,他们帮助部队组织了流动的医疗小分队。他俩也在前线设立起救护所,对从火线下来的伤员进行及时治疗。

炮弹一颗又一颗地落在救护所附近,震耳欲聋,连手术台的屋顶都被震得刷刷落灰。战士们担心他们的安全,劝他们把救护所搬远一些,他们摇头拒绝。巴苏华说:“白求恩大夫就是这样做的!”柯棣华同样坚决:“为什么叫我下去,如果我不能和你们同生死,就不配在八路军里工作!”

在战斗中,他们两天两夜没有休息,眼睛都熬红了,两人合作为80多个伤员做了急救手术。

近一个月的相处,巴苏华同771团的官兵建立起深厚的战斗友谊,他在日记中说:“我们永远也不会忘记在团里的生活……全团上至军官、下至士兵,都有很高的政治觉悟,使我们从未感到是在异国他乡,这是何等真挚的友谊啊。”

1940年8月,百团大战硝烟起。此时,巴苏华和柯棣华正在河北唐县军区白求恩卫生学校与附属医院传道授业、治病救人。

9月,巴苏华和柯棣华受到聂荣臻司令的指派,参加了百团大战第二阶段中的涞(源)灵(丘)战役。战斗打响后,他们一南一北各带领一支医疗队,冒着敌人的炮火,全力抢救伤员。两人还开展竞赛,看谁抢救伤员多,看谁用药品敷料少。

巴苏华参加的是东团堡战斗。东团堡位于涞源城东北三十公里处,其据点战略地位重要,碉堡坚固,驻守日军训练有素。战斗打响后,双方争夺得非常激烈。巴苏华的临时手术室就设在距东团堡仅两公里的村子里。

巴苏华日记记录了日军使用“达姆弹”疯狂扫射的残暴。

“达姆弹”也称“开花弹”,这种子弹杀伤力巨大,早在1899年,《海牙公约》就已经禁止在战争中使用该弹药。

敌人的穷凶极恶令巴苏华切齿痛恨,更坚定了他全力救治伤员的决心。巴苏华在日记中写道,伤员们“丝毫不考虑自己的伤势有多重,甚至有终身残疾的危险,反而请求我们立即把他们抬到临时手术室去,尽快把他们治好,好让他们重返火线去打日本鬼子。我们从心底为这些英勇的八路军同志们感到骄傲,并更加精心地为他们治疗。”

让巴苏华尤为感动的是,周围的农民也赶来帮助医疗队护理伤员,他们带来了小米、蔬菜、葡萄、苹果等所有他们能够弄到的东西,像亲人一样照料着伤员。巴苏华不禁感叹:“这里没有任何矫揉造作,他们表现出了人的本性。”

在9月24日至25日两天的战斗中,巴苏华坚持不休息,也无暇顾及头顶上盘旋的敌机和耳边哒哒的机枪声,他和所在的医疗队为250多名伤员做了急救手术。

情 系 中 国

促中印友谊一半骨灰长眠燕赵

1941年10月,巴苏华应毛泽东的指示回到延安,担任八路军总医院五官科主任;而柯棣华留在了晋察冀,成为白求恩国际和平医院第一任院长。两人约定,待中国抗战胜利时同返印度,不想,自此竟成为永别。柯棣华积劳成疾,1942年12月9日在唐县逝世,为了中国人民的抗战献出了年仅32岁的生命。

1943年初,印度东部边境形势危急,中国共产党建议巴苏华尽快返印。当年6月,作为援华医疗队中工作时间最长的印度医生,巴苏华结束援华医疗工作返回印度。此时他已经成长为一名经验丰富的革命战士。

从26岁到30岁,巴苏华在中国纷飞的抗日战火中度过了自己宝贵的时光,而他的余生也循着青春的选择奋勇向前。

回国后,他在印度四处旅行,详尽介绍中国人民艰苦卓绝的抗日战争。1943年10月,由他发起成立了全印柯棣华大夫纪念委员会(简称全印柯委会),以发扬印度援华医疗队的精神,发展中印两国人民的传统友谊。

接下来的上世纪六七十年代,中印关系跌至谷底,巴苏华始终高擎中印友谊的大旗,振臂疾呼,像一颗永不熄灭的星星,力透阴霾射出光芒。

他数次访华,把针灸介绍到印度,开办了针灸学习班,是印度学习推广中国针灸第一人。到上世纪70年代末,印度已有30多家针灸诊所,并免费为穷苦人治病。他不仅要用中国医术为印度人民服务,更要让印度人民记住中国。

1978年,全印柯委会接待了时任对外友好协会会长王炳南率领的访印代表团。代表团在印期间,巴苏华亲自安排了王炳南和印度外长瓦杰帕伊的会面。1962年以来两国政府间的关系第一次得到恢复,巴苏华和全印柯委会在其间起了很大作用。王炳南在纪念文章中曾评价巴苏华“在改善中印关系方面,他曾起过先驱者的不可磨灭的作用”。

1986年10月12日,这位勇敢的国际主义战士、中印友好的使者溘然长逝,终年74岁。遵照巴苏华的遗嘱,他的骨灰一半留在家乡,一半安放在石家庄华北军区烈士陵园,与他的亲密战友柯棣华、爱德华一起安息在中国大地。

这就是巴苏华,一个追寻理想的革命青年,一位深爱中国的印度大夫,一个高扬和平友谊大旗的国际主义战士。

| 相关专题 |

| · 专题资料 |