1939年4月,罗炳辉等率新四军北渡长江,成立江北指挥部,任副总指挥,7月兼任新组建的新四军五支队司令员,东进皖东地区,与日军盘踞的南京仅一江之隔,点燃起抗日烽火。后任新四军二师副师长、师长,开辟了以来安半塔为中心的津浦路东抗日根据地,使淮南、皖东北和苏北抗日根据地连成一片——

三打来安城 点燃皖东抗日烽火

行走在皖东来安县广袤的土地上,山峦起伏、松林茂密,70多年前新四军战士英勇杀敌的身影仿佛就在眼前。

为贯彻周恩来与新四军领导人商定的“向北发展,向东作战,巩固现在阵地”战略方针,1939年4月,罗炳辉等率新四军北渡长江,成立江北指挥部,任副总指挥,7月兼任新组建的新四军五支队司令员。由于五支队是中共独立自主建立的武装,从成立之日起,就面临着同时与日、伪、国民党反共顽固派三方作战的严峻态势。罗炳辉率队迅速挺进到津浦路东,在日寇的“卧榻之侧”点燃起抗日烽火。

日军为确保津浦铁路,以重兵占领来安城,向路东插进了一个巨大的楔子。 1939年9月3日,罗炳辉指挥攻打来安,激战三昼夜,收复该城。日军不甘失败,11月21日再占来安。罗炳辉指挥二打来安,派小部队乘黑夜拆城墙入城,内外夹攻,日军不支,狼狈逃回滁县。来安再次收复,万众欢腾,皖东局面由是打开。

1940年5月27日,日伪军出动2000余人第3次侵占来安。第五支队在敌人立足未稳之际,从北、东、东南面攻城,28日午夜,进攻部队隐蔽进至城下,突击队潜入城内。29日凌晨,突然发起攻击,将驻扎日伪军逼退到几个四合院里顽抗。四合院周围筑有围墙,由于没有火炮,一时难以拿下,眼看天快亮了,八团一营的战士们急中生智,在炸药包里塞进硫磺,或将炸药包外面用破布、稻草捆扎,然后浇上煤油,投入敌阵后爆炸燃烧。转眼工夫,日军占据的院落火光四起,烈焰腾空。日军在火焰里,鬼哭狼嚎,争相逃命,有些刚冲出火场即被击毙。 “火烧来安城”迅速传遍皖东,老乡们纷纷传颂:“我们的福将罗司令一到,家家户户开门睡觉! ”此次战斗共歼日伪军200余人,是新四军第五支队开辟路东抗日根据地以来最大的胜利。从此,驻滁县、南京的日伪军再也不敢到来安城安据点了。

记者在采访时了解到,五支队组建的时候,很多战士衣衫褴褛,武器、弹药严重不足,每人只有三发子弹,被称为“叫花子部队”。而且这些战士大多从来没有打过大仗、硬仗。然而,就是这样一支部队,在罗炳辉到皖东94天后就取得了一打来安的胜利。一支“叫花子部队”是如何被训练成了一支能战胜日伪军的劲旅呢?这源于罗炳辉开出的三副药:单兵训练、战术训练和大刀。

训练中,他常常亲自带操,呼喊口令声如雷鸣。针对江淮丘陵地区和水网地带作战的需要,他提出每个指战员都必须掌握“五大技术”:射击、投弹、拼刺刀、劈刀、土工作业,在训练中设置“五大障碍”:独木桥、矮墙或板壁、铁丝网、水沟、壕堑。一场瞄准训练下来,战士们的衣服像从水里捞起来一样。根据地军民用扒下来的铁轨制作大刀,罗炳辉根据实战需要把旧军队的刀法改编成一套40多个动作的大刀操,并亲自教授。后来,系有两三尺长红洋布的大刀成了罗炳辉部队的象征。

罗炳辉从严治军、严格训练是出了名的。他经常说:“练兵多吃苦,战时少受罪。平时多流汗,战时少流血”“严格治军才是真正的爱兵。不严,爱是假的、空的”……

半塔保卫战 创建淮南抗日民主根据地

走进位于来安县半塔镇庄严肃穆的 “皖东烈士陵园”,道路宽阔整洁,两旁松柏长青、绿草如茵。烈士纪念塔高10米,塔顶屹立一尊身背斗笠和大刀、荷枪远视、威武雄壮的新四军战士雕像,塔的正面镌刻着陈毅元帅手书“革命先烈永垂不朽”。 “罗炳辉将军在皖东根据地因其不朽战功和富有传奇色彩的个人魅力,让皖东人民至今难以忘怀! ”随着讲解员吴晓燕的指引,记者仿佛又回到那硝烟弥漫的峥嵘岁月。

半塔镇位于皖苏两省来安、天长、六合、盱眙等县市区交界处,是津浦路东抗日游击根据地中心。然而以蒋介石为首的顽固派消极抗日,积极反共。1940年3月,蒋介石命令国民党军队,从东西两面夹击在皖东苏皖边区的新四军部队。面对严峻形势,根据命令,罗炳辉率五支队到路西解围,3月11日夜强攻滁县施集,全歼敌军。然后向西横扫,在大桥重创顽敌,并乘胜袭取定远城。五支队留守人员在邓子恢、周骏鸣等指挥下,在半塔民兵、老百姓的支持帮助下,激战七昼夜,守住了半塔。随后,罗炳辉率部星夜兼程东援,4路追击,此役基本清除路东顽固派势力,巩固和扩大了皖东抗日根据地。陈毅评价说:“半塔保卫战是固守待援的范例,在华中先有半塔,后有郭村;有了半塔才有黄桥。 ”

半塔保卫战后,刘少奇、张云逸率中原局和新四军江北指挥部也迁到半塔集,淮南抗日根据地建设蓬勃开展,苏皖13个县级抗日民主政府先后成立。随后,罗炳辉挥师北上,平息了小刀会,开辟了淮宝根据地,又在日军大举进犯皖东时,率主力火速返回皖东,在根据地人民支持下,用游击战让日本军事专家精心设计为期一个月的大“扫荡”只勉强支撑12天便草草收场,有力巩固了淮南抗日根据地。

在“皖东革命纪念馆”内,吴晓燕指着抗大八分校学员晓河创作的《罗炳辉射击手》的歌词,不由自主唱了起来:“高高树上,一只小鸟,砰通一枪,把它打倒。谁是这样高妙的射击手,罗炳辉是射击的好榜样。打靶瞄准,百发百中,射击敌人,绝不落空,谁是这样高妙的射击手,罗炳辉是射击的好榜样好榜样……”据她介绍,这首歌当年在二师中广为传唱。罗炳辉17岁参加滇军后,旧军队中的吃喝嫖赌样样不沾,所有的精力用在学习军事本领和文化上。盒子枪、步枪、重机枪、老套筒子、大刀、长矛,样样精通,随手挥枪打麻雀、打老鼠、打野鸭、打山獾子、打飞钱的故事数不胜数,“梅花桩战术”“罗炳辉防线”等战术打法更是让敌人胆寒。 “罗炳辉就是我心中的‘战神’! ”已在此讲解了20年的吴晓燕说。

温情大刘郢 爱民师长铸二师军魂

位于半塔镇东北的大刘郢,北有山峦、南部开阔,易于屯兵。这里曾是新四军二师师部所在地。新四军二师烈士纪念林是在原二师直属医院附近烈士墓地扩建而成的,掩映在一大片树林之中,长眠于此的300多名烈士均是当年抗战中牺牲的英雄。

皖南事变后,罗炳辉任新四军第二师副师长。1941年3月起的一年多时间里,他与师长张云逸一道,多次粉碎了敌人的“扫荡”,完全控制了华中抗日根据地。 1942年下半年,罗炳辉任二师师长兼淮南军区司令员。 1943年1月,二师师部从盱眙黄花塘转移到大刘郢。从这时起,半塔镇便成为淮南抗日根据地的政治、经济、军事、文化中心,直至1946年二师主力北撤。

对于二师及罗炳辉师长在大刘郢的往事,今年93岁高龄的当地老党员吴佩钦记忆犹新。记者特地去吴老家,拜访了这位当时抗战后方的村长。吴佩钦虽然听力不大好,但头脑反应和表达依然清晰。他对罗炳辉的印象是块头大、枪法准、训练严格、对百姓好。据吴老回忆,新四军的干部跟老百姓特别热乎,罗炳辉、谭震林、方毅等领导吃过晚饭后常常到群众家里走访,问群众新四军官兵对老百姓好不好,借的东西还不还,损坏老百姓的东西赔不赔。其中,令他印象最深的还是罗炳辉还衣裳的事情。

一天傍晚,罗炳辉把吴佩钦请来,让他向村民借80套衣服。吴佩钦回村后立即组织动员,分摊任务。老百姓听说是新四军为了打日军而借衣裳,纷纷支持,有的主动脱下身上的衣服送去,没到夜里12点,80套衣裳就备齐了。衣裳送到后,罗炳辉叫人在每件衣襟里编个号码,然后才发给战士化装。

战斗结束后,罗司令让战士把借来的衣裳都脱下来,悉数偿还。由于有伤亡,借来的衣裳少了2套,损坏了5件,罗司令又叫供给部按每套衣服14市尺上等军用平白布的标准给予赔偿。群众不肯要,都说战士是为大家才牺牲的。罗司令赔偿的布送不掉,最后还是村干部硬把布送到群众家里。 “罗司令真正是体谅关心老百姓,全村人没有一个不夸的!也没有一个不拥护新四军的! ”吴佩钦说。

在战场上令敌人胆寒,在训练场上以严厉著称的罗炳辉,对老百姓却是一副菩萨心肠。还把行军中收养的一些孤儿留在司令部,成立一个 “小鬼班”,教他们学习文化、军事训练。青黄不接的时候,战士们摘了群众家的榆树叶,罗炳辉就要求还回去;行军时战士们踩倒了群众的蚕豆苗,罗炳辉也要求把苗扶正;空闲的时候,他喜欢带领群众一起开荒搞生产;只要和群众在一起,他的肩上、怀里总会扒着一群孩子……

激情抗大八分校 炳辉精神世代传

1945年5月的一个早晨,天长铜城镇龙岗群众发现家里家外干干净净的,水缸里的水也满满的,而住在自己家的抗大八分校师生却不见了,原来借给他们的东西都整齐地放在院子里,旁边还放着一张清单、一封感谢信。龙岗群众这才知道抗大师生全部悄悄地走了,只把美好的抗大作风永远留在了龙岗。

铜城龙岗,古称“芙蓉冈”,因地貌形似一朵盛开的芙蓉而得名,中国人民抗日军政大学第八分校即坐落于此,1941年5月以新四军江北军政干部学校为基础创办,直至1945年8月抗战胜利后结束。抗大八分校共举办4期,培养2000多名优秀的军政干部,为我党我军的发展壮大,为夺取抗日战争和全国解放战争的胜利发挥了重要作用,作出了卓越贡献,被称作“人民军队将才的摇篮”。抗大八分校校长由张云逸兼任,罗炳辉则兼任副校长。

八分校在龙岗办学期间,正是敌后斗争十分艰苦之时,罗炳辉等校领导在当地政府和群众的支持下,克服重重困难,使学校工作得以正常开展:没有教室,他们将镇上的几座古庙设为课堂;没有宿舍,他们让学员散住在老乡家里;教材不足,他们想方设法自己编写、油印;粮食不足,他们自己动手,生产自给……八分校实行开放式办学,在教学内容上注重少而精,重视学用结合,并经常给学员提供实战锻炼的机会。在教学方法上,实行启发式、讨论式教育,从而使教学工作生动活泼,效果明显,文娱生活也十分丰富,处处洋溢着热烈的青春气息。

罗炳辉对军事教学特别关心,抓得紧、要求严,提出在军事训练中,必须精益求精,要使每位同志练出一身过硬本领。他要求教员和学员都要言行一致,说到做到;要有志气,有勇气,更要有骨气,敢于为实现真理挑重担。

在抗大八分校期间,罗炳辉和天长人民结下了深厚的感情。1942年,天长一带旱情严重,大通曾出现严重缺粮缺种的现象。罗炳辉主动提出降低他的粮食菜金的标准,捐献出粮款来救济灾民,并在二师开展大生产运动,全年生产收入达两千万元、粮食一万三千余石。年底,二师拿出当年生产收获量的百分之二十捐献给灾民。

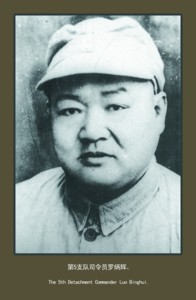

1946年,罗炳辉逝世后,中皖边区政府将天长县改名为炳辉县(1959复用原名)。 1997年,在新四军老战士和社会各界的倡导、支持下,天长市创办炳辉中学,让罗炳辉将军的精神代代相传。1939年夏,第5支队领导人在盱眙地区合影,左起:郭述申、张劲夫、罗炳辉、周骏鸣。第5支队司令员罗炳辉。(记者 罗宝)

| 相关专题 |

| · 专题资料 |