周晓梦

钟捷东在倾听老人控诉日军暴行。

海口石山镇扬花村日军炮楼遗址。

在海口旧州岭上发现的日军水管上,赫然有“昭和十六年”(1941年)的字样。

在海口旧州岭上发现的日军水管上,赫然有“昭和十六年”(1941年)的字样。

日军修建的南渡江铁桥。

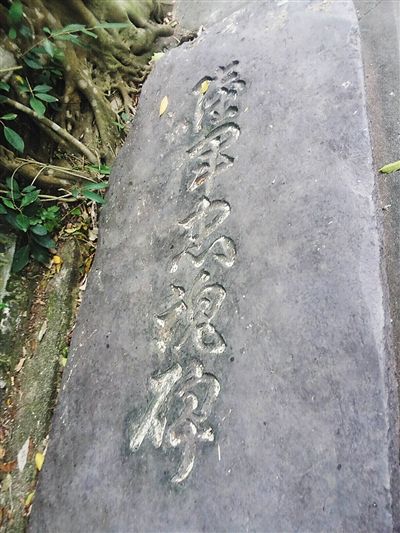

海口公园日本“靖国神社”前的“陆军忠魂碑”。

海口公园东北侧的日本“靖国神社”遗址。

现存于定安翰林镇政府内的日军“翰林阵地”石碑,落款为“昭和十八年”(1943年)。

在过去的近三年时间里,海南陆军预备役步兵师军医钟捷东拍了不少照片:有八所港的日军地下指挥部遗址、港门村的慰安妇、南渡江铁桥,还有“翰林阵地”石碑、曾是日本“军部”的琼文中学。

钟捷东不是专业的摄影师,却正将拍摄的大量照片整理集结成《铁证如山——日军侵琼1939—1945暴行纪实》一书,准备出版。

书如其名,钟捷东在书中所收录的内容全都是他近几年走访遗址、收集证言、细致考证得来的日军侵琼的资料和照片。

2000多公里,5000多张照片

“这张是定安翰林阵地的石碑,上头刻着‘大日本海军江岛部队曾根队’的字样;这张是东方八所港的‘万人坑’,那里埋有死难劳工和战俘同胞的遗骨;这张是在文昌东阁镇的金牛流坑村,当年日军就是在这村中的一块大青石旁屠杀无辜村民……”钟捷东说,每张照片背后都是一段真实发生的历史,也是无法抹掉的惨痛记忆。

为了搜集这些历史碎片,他花了近三年的时间,行走了2000多公里,踏访海南的市县村落,实地拍摄照片5000多张,采访的知情者有上百名,搜集物件近百种。有日军侵琼期间的靖国神社、忠魂碑、战地碑、炮楼、碉堡、兵营、慰安所、万人坑、茔坟等遗址遗物,还发现日军侵琼时的一些珍贵历史相片。

钟捷东搜集整理日军侵略海南证据的缘由是因为一次偶然的触发。

2013年,他在东方市八所港附近看到“日军侵琼八所死难劳工监狱遗址”因工程开发建设遭到毁坏,“当时上面的围墙都被拆了,劳工监狱可是省级文物保护单位啊。”在钟捷东眼里,这是在拆掉民族记忆。

1939年至1942年,日军为了掠夺、运送昌江石碌的铁矿资源,在东方市八所镇西南方向鱼鳞洲海边的北侧沙滩地带修建了八所港。并从岛内外沦陷区,如上海、广州、香港和琼岛各市县等地,共强征和抓骗了数万名劳工充当苦役,其中参与八所港工程的劳工达2万余人。他们大多数人最终死于日军的铁蹄之下,就此在八所镇鱼鳞洲滨海沙滩上形成了死难劳工遗址。它是侵琼日军疯狂掠夺海南矿产资源、残忍杀害中国人民的历史见证。

这件事让祖籍海口遵谭儒钟村的钟捷东下定决心,搜集有关日军侵琼的照片和资料,揭露日军侵略海南的罪行,让更多人了解、铭记这段历史。

亲属被日军凌辱的历史

钟捷东最早关于日军侵琼的记忆,是听父辈讲述那段历史。“在我小时候,我母亲和我姑丈都给我讲过他们亲身经历的故事。”他说,自己的母亲蔡香甫曾侥幸从日军手下逃过一劫。

1945年,钟捷东的母亲蔡香甫也就五六岁。当时,日军进了遵谭涌潭村,蔡香甫与父亲蔡庆松来不及转移被逮个正着,带队的日本军官五短身材略发胖,络腮胡子,挎着军刀,腰间别着短枪,脸上充满杀气,官兵脚踩硬底皮鞋,服装整齐。

蔡家父女如被虎狼盯上的猎物,凶多吉少。日军正准备大开杀戒时,忽然发现院子的菠萝蜜树上飘来阵阵诱人的香味,于是便比划着要吃菠萝蜜。

蔡庆松为了保护女儿,只好剖开菠萝蜜,对日军恨之入骨的他有意将菠萝蜜上的粘液留在果肉上。日军吃完后发现手上和嘴边,甚至胡子上都粘满菠萝蜜粘液,用搓不掉,用水也洗不掉。蔡庆松暗示用甘蔗叶搓手可去粘液,日军搓完手后用来搓嘴巴,谁知甘蔗叶的小芒刺把日本军官的嘴巴刺得又红又肿,火辣辣地疼。

感到上当的一日军士兵恼羞成怒,抡起“三八盖”枪托住蔡庆松的脑门砸去,幸好砸偏砸到了右耳处。蔡父的耳朵被砸得“嗡嗡嗡”直响,鲜血直流,顿时失聪。

日本军官拔出手枪朝天开了两枪,场面顿时紧张起来,村里保长吓得两腿发抖。后来经过村里任伪政府乡长的宗亲从中求情,向鬼子赔不是,才让蔡家父女俩逃过劫难,但日本军官走时一把火把蔡家草屋、牛栏烧个精光。

父辈讲述的历史、家乡土地上发生过的惨剧,如同一组埋藏得很深的基因密码,刻在了钟捷东的心里,他不能忘记。

“三无”历史资料搜集者

虽然钟捷东搜集到了大量的日军侵琼资料和照片,但从做这件事开始,他一直是一个“三无人员”——没有历史专业背景,没有固定工作时间,没有经费和搭档。甚至连他拍照用的装备都没有想象中的那么高大上,“这其中的很多照片是我用手机拍的,相机倒是有一台,不过是好多年前的了。”

设备的问题还是其次,寻找线索、走访遗址花费的精力超过了他起初的想象。

有一次,钟捷东在海口旧州镇寻访线索时,听到当地的老乡说旧州岭上有日军的水管。但由于时隔多年,山岭上灌木杂草丛生,日军水管的确切位置并不好找,而且他不认识上山的路,跟附近的村民打听了一圈,他才摸索着上山。

“水管一般是埋在地下,而且山上的草多会掩盖住,所以只能细细地找。”坡陡山路本就不好走,他只得一边注意脚下,一边撩拨草丛寻找水管。

耗费了一番功夫,钟捷东最后终于找到了日军水管。水管原深埋土下,因雨水冲洗,已有部分凸露出土面,而且在表面已经被轻微锈侵的水管接口处,“昭和十六年”的字样赫然入目。他赶紧拨开杂草、掸去土尘,拍下这些字样的照片。

因为平时工作忙,钟捷东只能利用周末和节假日的时间去搜集资料,别人放假都在家陪家人,他是一放假就往外跑。但也并不是每一趟外出寻访都能找到线索和资料,去一次没有收获那就去两次,甚至是三次四次。

东方市八所镇的北黎村,钟捷东就去了不下6次,这个村庄曾是日军八所港的仓库和给养基地,被当地人称作“日本村”;定安的翰林镇他也跑过3趟,翰林阵地的石碑揭示着当地曾是日军侵略海南时驻守及新兵训练的地方……跑多了,当地的老乡都能认得他。

为了守住那段记忆

“这个字体的颜色和页面的底色有些相近了,字有点看不清,你看是不是?”记者采访钟捷东那天,出版社刚送来书的印刷样本,身材高大、一身绿军装的钟捷东端着书翻来覆去仔细地看,他询问印刷样本里的字体颜色是否太浅。

看到印刷样本,钟捷东心情复杂。他希望书能赶在抗日战争胜利70周年纪念日——9月3日之前出版,但是现在出版所需的费用还未完全筹到,所以在书封底页的条形码下端,定价一栏还是空的,其他的印刷细节也没有确定,他还要继续想办法。

有人不明白,问他,做这个你又不会涨工资,也不能给你分房,拿好处,哪儿来的劲头?

钟捷东的回答很简单:守住记忆。

他说,在搜集日军侵琼资料采访亲历者的过程中,很多上了岁数的老人往往都是还没开始讲述,泪水就盈满眼眶。文昌市东阁镇林村的老人林鸿通曾被日军追赶,跳到水井里逃生,回忆起来,腿脚不方便的老人执意拄着拐杖带钟捷东一起到那口水井边,站在井口边久久不愿离去。

把这些拍下来,写下来,就是为了守住记忆,背负记忆,传递记忆。

史学界有句名言:“历史没有垃圾箱!”

如果对生命和痛苦的漠视,可以体现在对待历史的态度里,它同样可以体现到对现实的态度里。

(本版图片由钟捷东提供)

| 相关专题 |

| · 专题资料 |