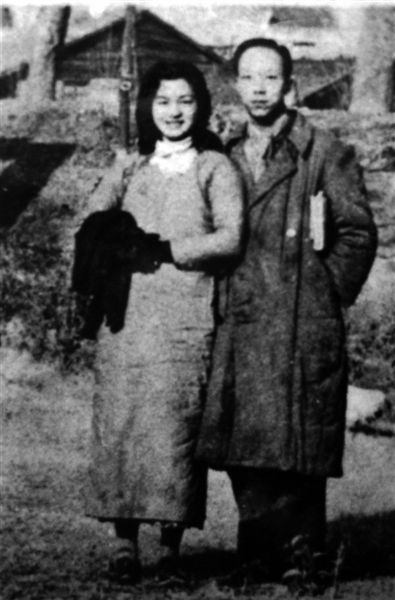

抗战期间,刘式昕与妻子在桂林合影。

上世纪80年代,刘式昕(左)在三江侗族自治县与侗族歌手促膝畅谈。

1 投身抗战文化城

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年的喜庆日子里,听人们再次唱响高亢雄壮的抗战歌曲,我仿佛又看到敬爱的父亲——从抗日烽火中走出来的音乐家刘式昕,听到他指挥演唱的激情豪迈的歌声。

父亲1914年出生于湖南长沙,从小接受传统音乐的熏陶和新音乐的启蒙,跟随老师黄源洛全面学习并掌握了和声、曲式、对位等音乐理论。在长辈的影响下,中学时代的父亲积极参加中共地下党组织的“读书会”,编印进步刊物。

1934年,父亲在家乡认识了我国新音乐运动的创始人、著名作曲家、演奏家张曙,参加了张曙组织的音乐活动,在进步音乐社团中担任合唱和乐队指挥。1937年,父亲在进步戏剧界人士桂公创组织的武汉“新兴乐剧社”担任音乐部负责人。1938年,父亲又参加了郭沫若领导的抗战救亡歌咏队并担任二队队长。从那时开始,父亲就在党的指引下,用音乐作武器,积极投身抗日救亡运动。

1940年初,满怀爱国热情的父亲与中共领导的抗战文艺团体“新安旅行团”前往桂南前线昆仑关慰问抗日将士后,同乘铁皮闷罐车来到桂林。秀美的山城,文化人云集,到处都可以听到抗战歌声。振奋不已的父亲在桂林忘情投入抗日救亡歌咏运动,迎来自己音乐创作生涯的第一个黄金时期。

2 唱响“黄河在咆哮”

当时,音乐家张曙随国民政府军委会政治部三厅撤退到桂林,仅仅7天就在日寇的空袭中不幸遇难。音乐家林路邀请父亲共同组织“乐群社”歌咏队,协助创办抗战刊物《每月新歌选》,同时在桂林《救亡日报》开设专栏《音乐阵线》,发动群众支持抗战。

父亲创作的抗战歌曲《哥去当兵妹耕耘》《兄弟们,前进!》《源头水》等都发表在《每月新歌选》上,深受群众喜爱,广为流传。著名舞蹈家吴晓邦用《哥去当兵妹耕耘》的曲调创编同名舞蹈演出,更使这首歌曲深入人心。

当时,父亲和“新安旅行团”的孩子们一起住在桂林郊区,他们脚穿草鞋,头戴斗笠,用竹子和树皮搭建起简易房,在住房周围种植蔬菜。在清澈见底的漓江边,他们每天却忍受着蚊虫叮咬,吃着“两稀一干”的简陋饮食。然而,艰苦的生活丝毫没有消损他们的斗志。

这年3月,《救亡日报》总编辑夏衍传来了冼星海在延安创作的《黄河大合唱》曲谱。音乐家林路、孟超、廖行健马上策划,决定在桂林音乐界纪念“七七事变”3周年音乐大会上首次演唱这首激动人心的组歌。这是《黄河大合唱》在国统区第一次唱响,必将有力鼓舞大后方军民的抗战斗志。作为这次重要演出的指挥,父亲兴奋不已,终日废寝忘食地组织排练。

1940年7月20日,桂林音乐界纪念“七七事变”3周年音乐大会在新华大剧院如期召开。在演唱抗战新歌《渡长江》《打到东北去》和表演“广西土风歌舞”后,200多人的合唱团齐步踏上舞台,演唱8部乐章的《黄河大合唱》,林路指挥前半部分,父亲指挥后半部分。

“黄河在咆哮!黄河在咆哮!”豪迈激昂的歌声把满场听众的激情点燃。当热血沸腾的父亲压轴指挥到最后一个音符时,只听身后顿时响起暴风雨般的掌声。父亲转身鞠躬致谢时,才发现在剧院大厅后排突然出现了满满一列荷枪实弹的国民党宪兵。在满场观众一刻也不停顿的鼓掌、呐喊声中,一脸煞气的宪兵不得不灰溜溜地撤离。这一幕,令父亲终生难忘——这正是抗日救亡歌咏与爱国群众联合起来的力量呀!

3 温暖的棉大衣

1940年9月,父亲欣然接受邀请,为著名舞蹈家吴晓邦编导的舞剧《虎爷》作曲。《虎爷》是我国表现全民抗战的第一部大型多幕舞剧,讲述号称“虎爷”的恶霸地主赵福依仗当官女婿权势发国难财,欺压百姓;“虎爷”的大儿子赵德光加入国民党当上参谋,小儿子赵德兴受爱国抗战思想影响,在家乡被日寇侵占时,不随“虎爷”躲避,毅然投身游击战争,直到最后把日寇赶走,重建家园。这部舞剧由“新安旅行团”出演。接到剧本,父亲马上将行李搬到排练场,从早到晚与演员们同吃、同住、同排练。吴晓邦排舞之时,父亲同步按场景谱写配乐,长达2个小时的舞剧,全部用西洋管弦乐队伴奏。父亲一边指导演员掌握旋律,一边为音乐旋律逐项配器。

1940年10月21日,由父亲担任乐队指挥,由当时桂林最大的管弦乐队伴奏的舞剧《虎爷》,在桂林国民大戏院首演,5天演出6场,场场满座,引起巨大轰动,成为桂林抗战文化城的一件盛事。演出圆满结束,虽然没有报酬,但父亲心中充满了成功的喜悦。为表彰父亲的贡献,“新安旅行团”特别给父亲奖励了一件厚暖的棉大衣,这对当时只有一套破旧西装的父亲来说,无异于“雪中送炭”!这件珍贵的棉大衣,伴随着父亲奋战在抗战音乐舞台上,他一直穿到1949年进京。

1941年“皖南事变”发生后,“八路军桂林办事处”被迫撤销,周恩来指示“新安旅行团”的骨干力量分期转移到苏北。在恶劣的情势下,“新安旅行团”想方设法公演抗战舞蹈,父亲为流行的爱国童谣配上动人的曲调,纯真清亮的小曲在桂林街头传扬:“源头水,山下留,流到东江野渡头……上战场,保家乡,赶走鬼子享安康……”

4 难舍“广阔的天地”

抗战胜利后,父亲回到湖南从事音乐教育,他依然不顾个人安危,支持党的地下工作,组织进步歌咏活动。1949年春,父亲与一批知名文化人一道,受戏剧家欧阳予倩之邀,绕道香港奔赴北平为建设新中国献力。在乘海轮往天津转北平的大海上,心潮澎湃的父亲赶写了新歌《回到新的祖国》,他领大家一路高歌前行,迎接新中国的胜利曙光。

新中国成立后,父亲担任中央戏剧学院歌剧系音乐教研组组长、副教授,中国戏曲研究院研究员,北京舞蹈学校(北京舞蹈学院前身)音乐教研组长,为发展民族音乐开创了多项堪称经典的“第一个”。

1958年,父亲被错划“右派”下放到广西,先后在广西歌舞团、桂林地区文工团工作。在音乐创作不能署名的日子里,父亲依然呕心沥血地忘我工作。他精心创编,为一部部民族歌舞进行音乐设计及配器,开创彩调剧配器先河。

上世纪60年代初,在广西歌舞团排演歌舞剧《刘三姐》时,负责配器的父亲获得了一个美称——“刘快手”。此后,他到桂林地区文工团工作,配器任务十分繁重:桂剧、彩调、歌剧、舞剧、表演唱、独唱——一个接一个任务急迫地压过来。父亲对所配的每一个音符都琢磨再三。乐器不全,他就想方设法用别的乐器代替。为了赶任务,常常连续工作好几个钟头不休息。长期苦干、硬干,使父亲患上了严重的痔疮病。但他总是忍着疼痛工作,经常在排练现场流出鲜血……

1979年,父亲的错划“右派”问题终于得到平反!北京的一些领导热情请父亲重回首都工作,父亲认真思考后,真诚地谢绝了,他说:“广西的生活条件差一些,但那里少数民族多,民歌多——那里有我广阔的天地!”

1980年起,父亲担任广西艺术学院民族艺术研究室(民族艺术研究所前身)主任,为研究发展广西民族艺术继续贡献才智,直到1983年9月因病辞世。

父亲虽然早早离开了我,但他留给了我最珍贵的财富——爱国、奋进的抗战精神!(刘克玲)

| 相关专题 |

| · 专题资料 |