肖名焰 王鸿良

1918年一战结束,近代以来一直饱受列强欺辱的中国,第一次成了战胜国。

然而,在巴黎和会上,中国这个战胜国却成了东西方列强交换利益的牺牲品。

自明治维新以来实力大增的日本,一直对中国这块“肥肉”垂涎欲滴。甲午战争、日俄战争的胜利,更刺激了日本军国主义分子的胃口,他们虎视眈眈,图谋西进。

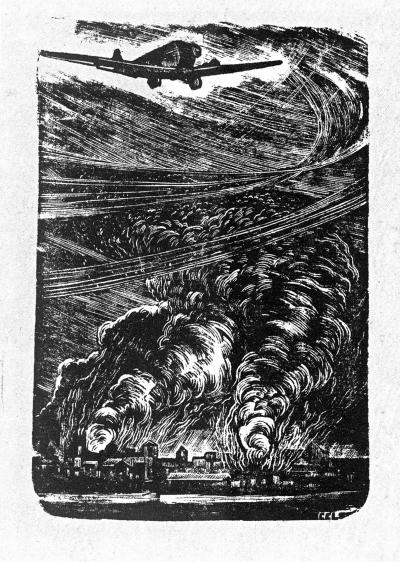

侵略者磨刀霍霍,华夏神州风雨飘摇,中华民族处于危急存亡之秋!

打入三等国家名册

1918年第一次世界大战结束,中国是战胜国。1919年1月11日,参加巴黎和会的中国代表团团长陆徵祥一行抵达巴黎。摆在他面前的首要任务,是要为中国代表团争取参加巴黎和会名额,北京政府指示,中国代表名额力争5名,至少也要与日本等同。

13日,陆徵祥在中国驻法公使胡惟德的陪同下,拜见法国外长。没想到,陆徵祥话刚出口,法国外长就告诉他,在此前一天的筹备会议上,已经决定了各国的参会人员名额:英、美、法、意、日五国各五名,比利时、巴西、塞尔维亚三国各三名,中国、希腊、葡萄牙等国各两名,古巴等其他国家各一名。

有着4亿人口的泱泱大国,在这么重要的与自己国家有着重大利益关系的和会上,却是一个三等国家待遇。

和会筹备会对于各国参会代表名额分配,有一个所谓的原则,那就是依据战时军事上出力程度。当时英、法、意、日等协约国,对中国参战后的表现一直心存不满,在中国代表团离京赴会前,在京的英、法、意等十国驻华使节甚至联合发电批评中国,认为中国战时不力,不应在和会上要求更多利益。

日本大使北京发飙

这年2月2日,中国农历正月初二,15时,日本驻华大使小幡气势汹汹地赶到北洋政府的外交部,找到当时的外交次长陈箓(外交部长陆徵祥此时身在巴黎)。小幡此番前来,不是来拜年的,而是来兴师问罪。

“问罪”的内容,与巴黎和会有关。原来,在1月28日上午,中国代表团代表顾维钧在和会上就山东问题陈述了中国的意见,与日本代表发生了激烈的冲突。顾维钧的即席发言大约半个小时,从法理上驳斥了日本代表牧野关于山东问题的发言。

中国的主张获得了与会多国的同情。

日本不甘心在和会上的失利,展开了凌厉的外交攻势,分头找英、法、意、美表明自己的态度,同时还期望通过向中国政府的直接施压,让中国撤回自己的主张。

小幡一进外交部的大门,就对陈箓大喊大叫,情绪十分激动。他向中国提出警告:不要在和会上试图通过外国势力来压制日本,这样做不会有什么结果。要知道,日本的陆军是精兵百万,海军军舰五十万吨,现在是无用武之地。中日之间近在比邻,而英美国家远隔重洋,想过问远东,那是力不从心!

这是对中国赤裸裸的恫吓。

山东问题是一个历史遗留问题。中日甲午战争中,日本想要吞占中国的辽东半岛。但当时李鸿章动了个心眼,想方设法让俄、德、法出面干涉,三国干涉之下,日本不得不让步,这就是著名的“三国干涉还辽”事件。但天下没有免费的午餐,俄、德、法帮中国要回了辽东半岛,总得要点补偿,于是俄国租借了旅顺、法国租借了广州,德国则占领了胶州湾。

1914年,一战开始后,在英、法、意的要求下,日本向德宣战,并与英国联合出兵攻占山东。

日本占领山东后,又以武力相威胁,迫使袁世凯的北洋政府与日本部分签署了臭名昭著的“二十一条”,不但把德国在山东的一切权益揽入己手,还额外规定了日本在中国的很多特殊权益。

巴黎和会上,日本就是想把自己用强盗手段攫取的山东利益,在国际社会上合法化。

沦为大国交易筹码

1919年4月22日,当时世界上最有权势的英、法、美三国首脑共同会见了中国代表陆徵祥、顾维钧。

当陆徵祥、顾维钧走进美国总统威尔逊的办公室后,看到屋里有五个人:美国总统威尔逊、英国首相劳合·乔治、法国总理克里孟梭,还有一名英文翻译和一名法文翻译。这样一个高规格的会见让陆、顾二人都有些吃惊。

威尔逊总统首先发言,洋洋洒洒说了很多,最后终于转入了主题,那就是和会对山东问题的最后决定:日本将获得胶州湾租借地和中德条约所规定的全部权利,然后再由日本把租借地归还中国,但归还之后仍享有全部经济权利,包括胶济铁路在内。陆、顾顿时如五雷轰顶。顾维钧当场向三巨头表达他们此刻内心的失望,而且告诉三巨头,这种安排可能引发的后果:“这种方案只能使中国人民大失所望,而且无疑将在亚洲播下动乱的种子。”

巴黎和会外交失利消息传来,引起了中国人民的强烈愤慨,轰轰烈烈的“五四运动”就此爆发。

危亡时局

日本人虎视眈眈

日本是岛国,国域狭窄而人口众多,资源匮乏而需求极大,更要紧的是,日本国土狭小没有战略纵深,一旦受到攻击没有任何战略回旋的余地,因此自古以来,日本民族就有一种深深的危机感。

日本明治维新后,短短十多年就发生了翻天覆地的变化,国力大增,一举成为亚洲强国,由此点燃了其图西的欲望之火。1885年,中国与法国打了一仗,日本惊讶地发现,在打了胜仗的前提下,中国政府却依然与法国政府签署了不平等条约。日本或许从此发现了西进的机会。两年后的1887年,一个侵略中国的5年计划出笼了,这就是日本参谋本部炮制的《征讨清国策》。这个5年计划中强调,要在西方列强无力顾及远东之时,抢在清政府完成军制改革之前,对中国发动进攻。当然,这项计划在实施过程中向后推了两年。1894年,日本发动中日甲午战争。

甲午之战,日本完胜中国,使日本第一次尝到了西进的甜头。1905年,日俄战争日本获胜。根据日俄和约,俄国人把从清政府那里拿来的旅顺、大连地区“转让”给日本,一同让给日本的还有俄国人修建的中东铁路长春到旅顺段,即南满铁路,日本把旅大地区改名“关东州”,并以护路保侨为名驻扎军队,成为后来关东军的前身。

自此,中国南面的台湾及澎湖列岛,北面的旅大地区,已经被日本控制。但日本显然并不满足,日本想要的更多。一战伊始,日本就宣布对德开战,匆匆调兵与德鏖战山东,最终窃取胶州湾。除了武力相向,日本还充分利用其他方式,来实现其远东梦想。通过各种条约,上海、天津等各通商口岸,都有日本的租界。更为隐秘的是,日本充分发挥其经济大国地位,在中国寻求利益代言人,从袁世凯到段祺瑞,再到东北王张作霖,都是日本物色的对象。

1914年,日本以武力要挟与北洋政府部分签署了臭名昭著的“二十一条”,其后又诱使北洋政府与日本签署关于山东问题的换文,大肆攫取在华政治经济利益,将中国一步步推向危亡境地。

1927年6月27日,日本首相田中义一在东京召开“东方会议”,会议内容一是总结多年来侵略中国的成果,二是研究中国的政局,最后制定出《对华政策纲领》。会后,田中义一拟就了一份向天皇汇报的奏折,题为《帝国对满蒙之积极根本政策》,于7月25日密交天皇,即所谓《田中奏折》,它成为日本向外扩张的路线图:东北—华北—全中国—小亚细亚—欧洲—称霸全世界。奏折开篇即说:“惟欲征服支那,必先征服满蒙; 如欲征服世界,必先征服支那。倘支那完全被我国征服,其他如小亚细亚及印度、南洋等异服民族必畏我、敬我、降于我。”

咄咄逼人的态势,杀气腾腾的宣言。不管后来日本怎么狡辩这份奏折“子虚乌有”,但日本事实上早已经走上了军国主义侵略扩张的不归路。

危亡事件

“五四”在危亡中爆发

巴黎和会上中国被出卖的消息传来,刺痛了国人的心。

1919年5月3日夜,千人聚会于北河沿的北大法科三院大礼堂。会议先由《京报》记者邵飘萍做时势报告,继而许德珩发表慷慨激昂的演说。在听完报告和演说之后,当时只有18岁的刘仁静,拿出一把随身携带的小刀,冲上讲台,想要当众自杀以励世人,随后法科政治学门学生谢绍敏登台发言,他咬破手指,撕下衣襟,写下“还我青岛”的血书。

会议决定,次日发动游行示威,阻止政府在和约上签字,并向日本大使馆抗议。

4日13时,北京3000学生在天安门前集合,然后打着旗帜,喊着“还我青岛”、“诛卖国贼曹汝霖、陆宗舆、章宗祥”等口号,走上了街头!北京大学的罗家伦还起草了一份五四运动宣言,并附上英文备忘录,准备呈交给各国驻华使节。大队伍来到当时驻华使馆聚集的东交民巷,首先来到美国驻华使馆,要求面见美国驻华大使芮恩施,但美方回应大使不在北京。经过一番交涉后,使馆工作人员回答,是中国警方不同意学生们的要求。

学生们的怒火一下子被点燃了,当即改变游行方向,从东交民巷往北经东长安街,向赵家楼曹汝霖的居所进发。于是发生了“火烧赵家楼、痛打章宗祥”的一幕。随后,警察抓走32个来不及撤走的学生。

蔡元培听说学生被抓,立即联合其它高校校长与当局交涉,学生们则在酝酿更大的抗议活动。交涉结果,第二天学生们复课,被抓学生获释。

6月3日,北大500名学生到街头演讲,陈述时势,要求惩戒国贼,拒绝签约。这500名学生被警察抓走,矛盾进一步激化。次日,北大又有一千名学生到街头演讲,同时还派出学生四处联络,北京各高校的学生也都纷纷走上街头。警察不断抓人,致使北京的监狱人满为患,最后不得不把北京大学的一栋学生宿舍改造成临时监狱。但这些并没有吓倒学生,越来越多的学生挺身而出,并与工、商各界联系罢工、罢市、罢商,抵制日货。从上海、到天津,中国其它城市的学生也纷纷响应。

1919年6月27日晨,大总统徐世昌在中南海居仁堂与学生代表会面。其时,巴黎和会签约日期已近,而学生们听说中国政府在签与不签间尚在犹豫,便决定再次集会向政府施压,要求拒绝在和会上签字。

见面会上,徐世昌对于学生们的提问大打太极,圆滑而不着边际。一位来自陕西的学生代表听得不耐烦,便走上前来大声说道:“刚才听总统答复的话,都是吞吞吐吐,反反复复,毫不负责任。我看中国前途,确无希望,与其做亡国国民,不如今天干干净净地死在总统面前。”说完,当即双膝跪地一连磕了六七个响头,头皮破裂,血流如注。

在学生们的一再要求下,政府答应了学生们的要求,释放被捕学生、罢免卖国贼,并承诺不在《巴黎和约》上签字。

危亡世象

普通民众“莫与国事”

当时《北京益世报》有位记者蔡友梅,曾在他主持的《益世余谭》专栏里录有一事:

蔡友梅当时住在东城东颂年胡同31号。1920年2月7日,蔡友梅写完稿件信步出门,想找家茶馆喝喝茶,结果在茶馆外面就听到一人正在演说。上前一看,竟然是一位老者,只见他正手舞足蹈地说道:“今年这群学生,实在闹得厉害。由夏天到如今,简直的没消停。前后罢学好几次,夏天那么热,他们也不怕。炎天烈日之下,满街上奔走哭号,痛哭流涕。警厅里坐了一回监,按说该当歇心了,谁知他们再接再厉,并不死心。昨天听说,被军警包围,在天安门苦冻了一夜。保安队大逞威刚,有好些受伤的。先前我不知道他们为什么,那天我在东安门,听了他们一场演说,才知道是为什么青岛问题,又什么福州交涉,劝大家合群爱国,抵制劣货。这我才明白。这群学生傻透了,放着书儿不念,管这个闲事作什么?这不是狗拿耗子吗?好好儿地念书,将来毕了业,把文凭蒙到手,运动个官做做,顺了劲,执掌上大权,卖点国土哇,借外债使个回扣哇,那是小子干的,管他青岛、福州怎么样呢,瞎冒热气。爱国,爱他作什么?现在有几个爱国的?阔人儿都不爱国,他们爱的是哪门子国?当亡国奴是大家当,何苦受这宗爱国罪?”蔡友梅不忍再听,赶紧回家了。

从这老者的话语看,实际上是激愤之辞。国难当头,中华危殆,“阔人儿都不爱国”,也就一帮有知识而热情敏锐的学生在“闹腾”。事实的确如此,即使是在五四运动开展得如火如荼的北京,罢工、罢市、罢课引起了很大的社会反响,危机也只是少数精英者的感知而已。

危亡观点

危亡与希望

马勇

近代,日本脱亚入欧,接受“丛林法则”,弱肉强食。日本朝野某些时候某些人妄图吞并中国,征服亚洲,进而成为世界霸主。

中国的民族危机从1894年甲午战争开始,中经“山东问题”、“二十一条”,直至“九一八”、“七七”。这是中国的不幸,也是亚洲的劫难。日本沿着征服者道路走下去,也付出了沉重代价。中日两国百年遭遇,没有赢家。

每一次中国危亡,一方面使中国发展受挫,另一方面从危机中看到新希望。

1895年,《马关条约》给中国带来巨大伤害,尤其是割让台湾,给中国遗留了巨大问题。经此战,中国人的国家观念渐渐形成,为国家而战,为民族尊严而战,成为此后几十年中日冲突主轴。

“二十一条”亦如是。“二十一条”激活了中国人的民族主义情绪,救亡成为二十世纪主旋律。

“九一八”事变,是日本军国主义灭亡中国的一环。中国被突然打击后手足无措,几乎休克。但正如哲学家贺麟当年所看到的那样,困境中潜藏着转机,毁灭中蕴含有新生:“对外抗战,实为任何一个内部分裂的国家要建立自由、独立、统一的近代国家无法绕开的必由之路。近代任何一个被压迫民族,要打倒异族的侵凌,复兴起来,所必经的途径无一例外就是利用外部危机推动内部改革。人类历史的先例足以证明中国之不得不走上抗战建国的大道,乃历史必然命运。”

贞下起元,中国新生。十四年屈辱,十四年抗战,成为中华民族复兴的枢纽。这就是历史,就是中华民族数千年始终不被异族征服的精神依据。

(作者为中国社科院近代史所研究员)

危亡背景

“二十一条”主要内容

●逼迫中国政府承认日本取代德国在华的一切特权,在山东建铁路、开商埠,沿海一带土地及各岛屿,概不让与或租与别国。

●将旅顺、大连租借期限并南满洲及安奉两铁路期限,均展至九十九年为期。

●进一步扩大日本在南满洲及东部内蒙古的权益,开采各矿权、土地之租借权或所有权。

●将汉冶萍公司作为两国合办事业,公司各矿之附近矿山,不准外人开采。

●中国沿岸港湾及岛屿,一概不让与或租与他国。

●中国中央政府聘用日本顾问,日中合办警察。中国政府所需军械之半数以上向日本采办,中日合办之军械厂聘用日本技师,并采买日本材料。

| 相关专题 |

| · 专题资料 |