延安

丰中铁

抗战中的延安像一座灯塔,吸引了全国成千上万的热血青年和十几个国家百余位国际友人来到宝塔山下。在这里,他们真切地感受到扑面而来的一股新风:官兵平等一致、百姓安居乐业、社会清明祥和、政权建设民主包容……

来到延安的人们,用自己的所见所闻,向全中国、全世界传递着这样一个信息:共产党是中国的希望,中国光明的未来在这里!

上世纪三四十年代,在通往延安的大路小径上,全国各地甚至海外的青年知识分子络绎不绝。延安,这个中国共产党战时的心脏,聚集起一个约四万人的知识分子群体。

“赤脚天堂”

重庆,日军轰炸后的浓烟中,20岁的冯兰瑞一路躲避着追捕,跑到江边,爬上一条载满了肥猪的贩运船,辗转搭上了一辆敞篷车。

这是1940年的早春。这辆敞篷车将从重庆一路颠簸到宝鸡。驾驶室里坐着一位穿西装戴礼帽的先生,他是车子的主人、陕西褒城酒精厂的老板。实际上,他另一个身份是边区的统战对象。车厢里有十数人,都坐在行李上,挈妇将雏,操东北话的壮汉是知名作家萧军,而总是叫他“三郎”的是另一位东北作家苏群。重庆青年运动的风云人物冯兰瑞和南开中学的地下党员尹锡康则着旗袍、穿高跟鞋扮成“银行小姐”……

敞篷车如一位上岁数的病老人,不时抛锚,且走且停,从重庆到宝鸡800多公里的路程走了近一个月。从宝鸡转乘火车到西安后,两位“银行小姐”匆匆上了一辆黄包车,直奔七贤庄八路军西安办事处。在七贤庄,她们惊讶地发现,乘同一辆敞篷车的人一个不少地陆续赶到,在等待批准前往延安。

七贤庄八路军西安办事处是知识青年进入延安的中转站。据统计,1938年5月至8月,经该处介绍赴延安的知识青年有2288人;全年总计有1万多名青年从这里获准去延安。到上世纪40年代初,延安形成了一个约4万人的知识分子群体。

如今已逾九旬高龄的著名经济学家冯兰瑞,回忆起当年去延安的理由,十分朴素:延安没有盯梢的、吃饭不要钱、是自由民主平等之地。

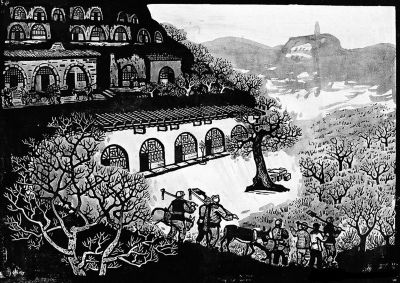

而直接把延安比作天堂的是著名画家蔡若虹。1939年底,著名抗日将领蔡公时内侄蔡若虹偕妻子夏蕾从上海出发,取道香港、越南、昆明、贵阳、重庆、西安等地,经过七个多月的辗转跋涉,来到憧憬已久的革命圣地延安,情不自禁地赋诗:“我赶快脱下皮鞋/因为我发现/所有走进天国的男男女女/都是赤脚/啊,延安/好一个赤脚天堂”。

所谓赤脚,是指延安艰苦的生活条件和自然环境,而天堂则是指这里的自由、平等、民主精神世界。

即使是土豆、窝头,也令蔡若虹、冯兰瑞、艾青、胡绩伟这些南方人吃得津津有味。“在伙房南边的空地上,三个一群,五个一伙,大家都蹲在地上吃饭。一人拿两个碗,一个装菜,一个装饭。炊事员掌勺,一人给一勺土豆丝,饭是小米窝窝头。大家穿的都一样,吃的也一样,这不是自己多年来追求的平等社会吗?”2006年出版的《胡绩伟自述》里,这位《人民日报》前总编辑这样回忆。

有保障的生活供给,平等的人际关系,自由开放的社会环境,积极进取的学习风尚,清廉高效的政府职能,构成了延安知识分子称颂的“天堂岁月”的基本要件。

丰衣足食

1941年6月3日下午,边区政府县长联席会议正在边区政府小礼堂举行。突然,一声巨响,雷电穿入会议室内,击中廊柱,造成一死七伤。6月5日下午,在延安城南门外广场举行追悼会,没想到一位到南门外新市场赶集的农民听到噩耗,不但没有悲哀之意,反而脱口发泄道:“老天爷不睁眼,咋不打死毛泽东?”

农民何出此言?

1941年1月皖南事变发生后,国民政府断绝对八路军、新四军的军饷供应,并对陕甘宁边区实行军事、经济封锁,致使延安物质生活非常困难。

边区农民负担最重的1941年,人均粮食仅为1石1斗1升,缴纳公粮后,人均余粮不足1石,再扣除种子粮,农民实际粮食消费每天只有六七两。平均数如此,在平均线以下者的日子就非常艰难了。

百姓的温饱都解决不了,对于为人民谋幸福的共产党来说,是极大的不安。

1942年,轰轰烈烈的大生产运动开展起来。各级各类机关、学校、军队要开垦荒地,多种经营,生产自救。同时,开展“精兵简政”,减少行政机关人员职数。减少和降低“公家人”对于公粮供给的依赖度,相应的,边区农民的负担得以减轻。

与此同时,在广大的边区农村轰轰烈烈地组织开展优待难民、善待外来务工者、开垦荒地、贷款给最贫穷的劳动者、改良种植技术、减租减息、鼓励劳动合作、奖励劳动模范等一系列活动,通过政策引导、政府扶持、技术支撑、典型示范等切实有效的措施,极大地提高了农业生产力,初步改进了农业生产关系,并在一定程度上改变了人们的劳动生产观念,从而推动了边区农业生产发展,比较好地解决了农民生活温饱问题。

天遂人愿,1942年,陕北全境逢丰年,边区生产任务超额完成,1943年,夏粮再获丰收。此时,延安许多地区可以用丰衣足食来形容。

从饥饿到温饱,从逃荒避难到开荒移民,边区政府一系列政策措施,扶持鼓励农业生产,引导农民发家致富。

1944年,民间歌手李有源根据陕北民歌曲调编创《毛主席领导穷人翻身》:“东方红,太阳升/中国出了个毛泽东/他为人民谋幸福/他是人民大救星”。

1946年农历正月十五,劳动英雄杨步浩以延安县川口区六乡农民的名义,带领全乡秧歌队敲锣打鼓来到王家坪,将一块书有“人民救星”的大红金匾献给毛泽东。

从咒骂毛泽东转而歌颂毛泽东,中国农民朴素世界观的转变源于共产党人的执政理念:“为人民服务”。

夫妻识字

(女)要把道理说分明

庄稼人为什么样要识字

(男)不识字不知道大事情

旧社会咱不识字

糊里糊涂受人欺

(合)如今咱们翻了身

受苦人变成了当家的人

睁眼的瞎子怎能行

哎咳哎咳咿哟学习那文化最呀当紧呀么嗯哎哟

这是著名音乐家马克1944年创作的秧歌剧《夫妻识字》中的唱词。《夫妻识字》讲了一对夫妻互相鼓励,在夜校读书识字的故事,是当时延安地区全民接受教育的生动写照。

1937年,边区政府规定:20%的经费用在教育上。

红军长征到达陕北前,延安地区文化十分落后,当地人民的识字率仅为1%左右。1937年,边区政府刚成立后的第一项大型工作,便是设立了大量的夜校、冬学、巡回训练班、俱乐部、识字促进会和识字组。

根据当年的地方志记载,仅边区政府成立的当年,延安就办起冬学619所,学生人数达1万余人。1938年,社会教育得到更大普及,办起冬学723所,学生人数达2万余人;识字组5560组,人数近4万人。

1939年,边区提出当年消灭文盲3万人,社会教育各组织又有了较大的发展。至1940年,各种社会教育组织仍继续发展,共开办5469处,学生近6万人。边区的社会教育,对于提高边区人民文化水平起了重要的作用。在20世纪三四十年代的延安,到处可以看到孩子教妈妈识字、夫妻互教互学的动人场面。

与扫盲同步进行的是普通学校教育的迅猛发展,1937年,延安地区的小学从边区政府成立前的120所猛增至545所。到了我军撤离延安的时候,延安地区已经有小学1377所,学生34004人。

在职业教育方面,边区政府先后创建了农业学校、医药学校、艺术学校、妇女职业学校等。

高等教育从无到有。1935年10月,延安历史上第一座大学——陕甘宁红军军政干部学校在瓦窑堡成立,学员4000余人。随后,抗日军政大学、陕北公学、鲁迅艺术学院、中国女子大学、自然科学院、军事学院等20多所“窑洞大学”相继诞生。

1942年底,毛泽东接见劳动模范,询问他们还有什么困难。有位农村代表说:现在我们有吃有穿,日子过得很好,就是婆姨生娃娃活不了,财旺人不旺。

毛泽东立刻意识到搞好农村医疗卫生的重要性,随即指示中央卫生处协同边区政府,组织巡回医疗队下乡,开展群众性卫生救治防疫工作。同时,号召延安各大医院、各级各类机关单位卫生所,敞开大门,负责所在地农村群众的卫生工作,划定区域,分片包干。

发展生产、普及教育、搞好群众性卫生防疫……边区政府在全力解决群众基本生活所需的同时,还大力引导群众参与民主政治,根据“三三制”原则,利用豆豆选等方式,所有有选举权的农民都可以参加议会或政府领导人的选举。

千百年来中国农民屈服在社会底层,承受着饥寒、压迫、灾难、病困、蒙昧……共产党治下的延安,让他们不受欺侮,免于饥寒,得以休养生息,安宁温饱,并获得政治上的尊重。(记者 李砚洪)

| 相关专题 |

| · 专题资料 |