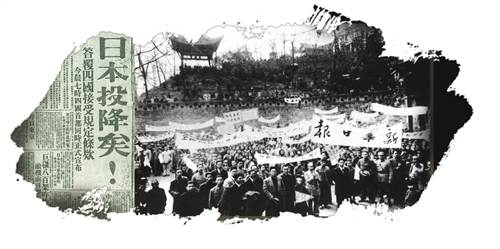

左:1945年8月15日,《大公报》刊登日军正式投降消息。右:重庆大轰炸期间,《新华日报》发起了“义卖献金”活动。(本版图片均由重庆市老新闻工作者协会提供)

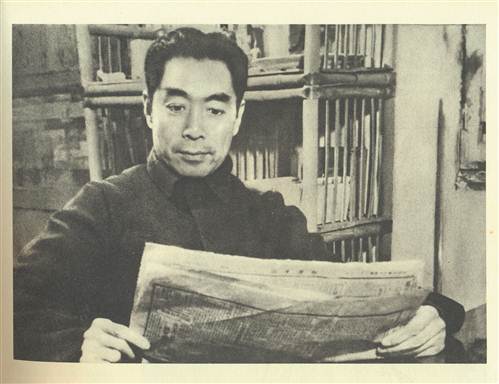

抗战期间,周恩来在重庆。

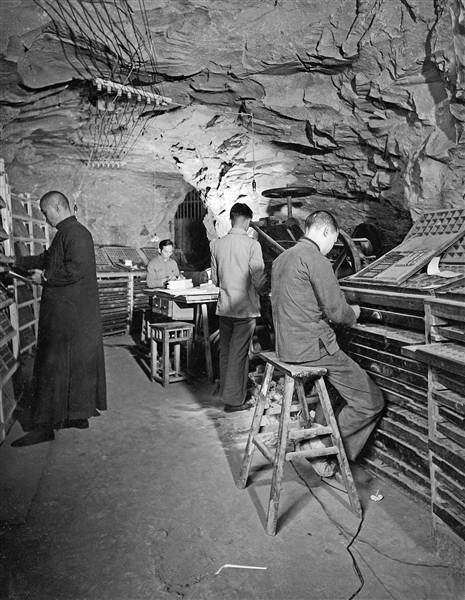

在防空洞坚持出版进步报纸。

●抗战期间,周恩来和中共中央南方局领导的《新华日报》,坚持抗战、团结、进步的宗旨,成为最顽强、最富战斗力的报纸。

●据不完全统计,抗战时期重庆先后有报纸127种,通讯社30家。范长江、邹韬奋等著名新闻人都辗转来过重庆,以笔为刀,宣传抗日。

●海明威1941年访华期间写了6篇关于抗战的报道,他认为:“中国人民有勤劳勇敢、不怕艰难的精神,他们能对日本发动反攻,而且必将取得最后的胜利。”

“本报愿为前方将士在浴血的苦斗中,一切可歌可泣的伟大的史迹之忠实的报道者记载者;本报愿为一切受残暴的寇贼蹂躏的同胞之痛苦的呼吁者描述者……”

一字一句,令人动容。

这是1938年《新华日报》创刊时发表的发刊词。抗战时期,重庆是当时中国的报业中心,《新华日报》团结各方力量,与《大公报》、《新民报》、《新蜀报》、《商务日报》等报刊一起积极宣传团结抗日。大批进步的文化人士在中共中央南方局的领导下,凭借高昂的热情和大无畏的勇气,发出了抗日救亡的最强音。

这声音如同星火燎原,增强民众团结一致、保家卫国的信心,指引更多人走上抗日救亡的道路。

硝烟背后

清脆的卖报声,带给人生机和希望

1938年12月18日,寒风冷冽,山河苍茫。

重庆街头却响彻着贺绿汀谱写的激动人心的《义卖歌》,民众群情激昂,纷纷出钱购买当天出版的《新华日报》。

这一天,周恩来等中共领导人针对当时重庆风起云涌的抗日救亡形势,组织了一场《新华日报》“义卖献金”活动,极大地调动了重庆人民的抗日爱国热情。

在此之前,《新华日报》特别邀请著名音乐家贺绿汀写了一首《义卖歌》,为义卖活动宣传造势。

《新华日报》是抗日战争时期,中国共产党在国统区公开出版发行的机关报纸,也是抗战时期最顽强、最富战斗力的报纸。

“卖报、卖报,《新华日报》!”每天清晨,报童们挥舞着《新华日报》,在雾霭笼罩中的大街小巷叫卖。

这是当时山城常见的场景。硝烟背后,这清脆的卖报声,如同山谷中的第一声鸟鸣,给人带来生机和希望。

在报道中,《新华日报》不断揭露日寇暴行。

1938年12月4日,《新华日报》揭露了日寇残暴地将中国儿童抓去抽血,待血抽尽后又残忍地弃尸江中的罪行;1941年6月的重庆大隧道惨案,《新华日报》作了连续十余天的报道……

翻阅《新华日报》,鼓舞有志青年奋勇抗战的热切呼喊比比皆是——“救国家,救民族,是现代中国青年最光荣的任务”,“好男儿要当兵”……

“在渝期间,《新华日报》坚持抗战、团结、进步的办报宗旨,堪称大后方抗日救亡文化运动的一面旗帜。”西南政法大学新闻学院副教授、历史学博士后蔡斐表示。

《大公报》、《新民报》、《中央日报》、《扫荡报》、《时事新报》、《益世报》……当时,沦陷区的报纸纷纷迁渝,据不完全统计,抗战期间,重庆先后注册的报纸有127种,通讯社共有30家。范长江、邹韬奋等著名新闻人都辗转来过重庆,以笔为刀,宣传抗日。

蔡斐告诉记者,当时《新华日报》对抗日民族统一战线的巩固更多体现在报纸版面上。

1938年10月7日,《新华日报》发表论述抗日民族统一战线的社论——“覆巢之下无完卵,谁也不能离开民族的总的胜负……所以应有风雨同舟之感,唇亡齿寒之痛。”这样的社论,在《新华日报》上还有很多。

同仇敌忾

在防空洞里、在废墟上坚持出报

1945年8月10日,李子坝排字房里,40多岁的大公报总编辑王芸生掩饰不住内心的喜悦,和刻字师傅崔永超研究着将要出版的文字字号和字体。8月15日,标有超大字号“日本投降矣!”的《大公报》一出现在重庆街头,便被欢腾的读者抢购一空。

这力透纸背的五个大字,让中国人自豪、喜悦、悲屈、苦楚等百感交集的情绪,喷涌而出。

蔡斐介绍,不仅仅是《大公报》,《新民报》、《新蜀报》、《商务日报》、《扫荡报》等在渝报刊万众一心、同仇敌忾,都在民族危机存亡的艰难时刻,发出了团结抗日的呼声:

“卢沟桥的炮声含有示威作用……中国的生机在坚决的对日抗战。”1937年“七七事变”爆发后,《新民报》刊发了田汉《决心》一文,怒斥日寇的侵略行径。

1939年3月,《国民公报》连续13天报道各界为抗日捐献的盛况……

烽火连天,山河染血。在敌机惨绝人寰的轰炸中,报社也频频被袭。

1938年10月23日,载运《新华日报》工作人员和设备的“新升隆”号专轮遭敌机袭击,编辑记者和职工16人遇难;1939年5月3日,《大公报》编辑部和印刷厂被炸;1939年30日,《新民报》印刷厂被炸,财物资产毁于一旦……

报社被炸,正义的报人们就凭着一腔热血,在防空洞里、在废墟上坚持出报,在弥漫的硝烟中发出抗日救亡的震天呐喊。

海外记者

在重庆遇到最有魅力的人

1941年3月,美国著名小说家海明威以纽约《午报》记者的身份来到中国,并专程携新婚妻子玛莎访问了重庆。

令海明威没有想到的是,在重庆,他竟然接到邀请,与周恩来秘密会面。

这次会面,周恩来给海明威夫妇留下了深刻的印象。玛莎后来回忆道:“周恩来衣着平凡,坐在那空荡荡的地下室里,但他是一个伟大的人物……”

访华期间,海明威写了包括《美国对中国的援助》、《中国加紧修建机场》等6篇关于中国人民艰苦抗战的新闻报道。

重庆图书馆研究员王志昆向记者介绍,在报道中,海明威传达了这样的观点:“中国人民有勤劳勇敢、不怕艰难的精神,他们能对日本发动反攻,而且必将取得最后的胜利。”

作为世界反法西斯战争的一个重要部分,中国抗战受到了国际社会的广泛关注,当时的重庆云集了各国的记者。

据当时国民党中宣部国宣处统计,自1937年至1941年8月止,“在武汉、重庆两地接待外国记者168人,其中美国占77人。”美联社、合众社、国际新闻社、美国海外通讯社、《纽约时报》、《泰晤士报》等通讯社及报刊都在重庆派驻了记者。

中国抗战大后方研究协同创新中心主任周勇表示:“中国共产党在这一阶段中赢得国际同情与支持的努力,主要发轫于与在渝外国新闻界的接触。实际上,他们的影响最为有力。”

中共中央南方局采取了积极广泛联系驻渝外国记者的措施,向他们提供口头与书面形式的丰富信息和材料。自1940年开始,越来越多的驻渝外国记者转向八路军驻渝办事处,以获取中国被占领地区的新闻与信息。

周勇介绍,当时,很多外国记者和作家被中共人士非凡、干练的个人魅力所吸引。至今,很多现存的回忆录都对中共驻渝领导人周恩来及其新闻官与公共关系专家龚澎推崇备至。

美国记者、企业家卡尔·克劳与周恩来接触较早,他在1939年夏便采访了周恩来,两人还“喝了一两杯威士忌”。克劳在日记中记到,这位未来的中国总理是他在重庆遇到的最有魅力的人。

太平洋战争前驻渝先驱女记者玛格丽特·贝姬·窦丁这样回忆龚澎:“这位温柔、可爱、美丽的女士,是我见过的最令人印象深刻的公共关系官员。”

周勇称:“在重庆的中国共产党人以其活力四射的性格、无与伦比的精神与信仰、开放包容的态度,赢得了在渝国际人士的同情与善意。”(记者 兰世秋 实习生 赵迎昭)

| 相关专题 |

| · 专题资料 |