--

塞克在延安

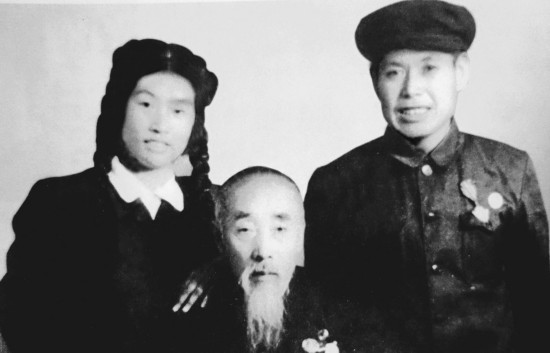

李敏(左一)和李升(中)刘奎武合影

扫描二维码关注北国风

王宏波

“革命人永远是年轻,他好比松树冬夏常青……”

这歌声穿过岁月的沧桑,回响在祖国的辽阔天宇和大地之间。

这就是著名歌剧《星星之火》中的重要歌曲《革命人永远是年轻》。

2015年11月1日,新华网发布了一条消息:为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年”及“九一八”事变八十四周年,沈阳音乐学院对大型经典歌剧《星星之火》进行了改编创新,10月31日晚在沈阳盛京大剧院首演;11月6日,中央电视台新闻频道对这部歌剧在北京的演出也做了翔实的报道。

《星星之火》讲述了东北抗日联军在艰难困苦的环境下,与人民共同抗击日本法西斯侵略者的故事。

《星星之火》名字取自毛泽东的《星星之火,可以燎原》,是新中国建国以来的第一部大型歌剧,也是第一部反映东北抗联题材的大型歌剧。

现在人们都知道这部歌剧的作曲、编剧是著名作曲家李劫夫和著名剧作家侣朋等。其实,在这部歌剧的成功后面还有一位不被人知的人物,他就是我国著名的现当代词作家、诗人、话剧和电影表演艺术家塞克。

塞克原名陈秉钧,1906年出生于河北霸县(今霸州市)后卜庄。早在20年代,他就以青年诗人的身份进入了早期的中国新文学界。1927年在上海以陈凝秋的姓名参加田汉领导的“南国社”,演出《南归》一剧广受好评,从此开始话剧、电影表演生涯。后来又在上海明星公司担任演员,并在“新地剧社”、“狮吼剧社”担任导演,为我国早期的话剧、电影艺术事业发展作出了贡献。30年代中期,他因向往十月革命后的苏联,便取布尔什维克之意,将自己的名字改为塞克。

1948年春,经中共中央东北局研究决定:任命塞克为辽北省教育厅副厅长兼任辽北学院副院长。旋即,塞克告别哈尔滨和所担任的东北文协常委兼戏剧工作委员会主任,和妻子王昭带着刚刚满月不久的女儿,来到辽北省(现在吉林省的四平一带),组织开展戏剧创作演出,为学员讲授毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话精神,率领学员深入生活进行创作,把这个刚刚解放不久地方的革命文艺活动搞得红红火火。

当时的省长阎宝航致函中共中央东北局:

“塞克同志来辽北后,开展文艺工作起了很大变化,作出了很大成绩。他在辽北的工作是有建树的。”

1948年底,中共中央东北局研究决定:任命塞克同志为东北鲁迅艺术学院院长。

塞克又携子带女前行到沈阳。

这所学院的前身是1938年建于延安的鲁迅艺术学院,毛泽东同志为学院书写校名和“紧张、严肃、刻苦、虚心”的校训。1945年,延安鲁艺先后迁校至齐齐哈尔、佳木斯、哈尔滨,最终建址于沈阳,曾更名为东北鲁迅艺术文学院。

塞克到任后,在组织学院建设,安排教学的同时,总有一个画面在他的脑海浮现——

在东北的群山林海之间,一群不甘做亡国奴的人民在中国共产党的领导下,“穿枪林,冒弹雨,不怕水火深”,“冲破敌中心,不后退,不投降”,“任把碧血洒光,拼一死在战场,夺回我失地方,为民族自强——杀”。(东北抗联时期的歌曲《日本强盗凶似狼》转引自黑龙江人民出版社2012年出版李敏著《风雪征程》)

塞克每当想起就会激动不已。

因为,他曾是这支队伍的一员。

他也曾在东北山林的风雪里,和日本侵略者进行过“死与死的撕拼,刀与刀的相啃,肉与肉的残杀,生与生的相混。”(引自黑龙江大学出版社2011年出版《金剑啸集》中《兴安岭的风雪》)

塞克找到在一起工作的著名作曲家、时任学院音乐部副部长的李劫夫和著名编剧侣朋共同商量,以东北抗日联军十四年的光辉历史为题材,创作一部歌颂东北抗日联军英雄业绩的歌剧,向世人展示东北抗日联军在党的领导下和日本侵略者艰苦卓绝的浴血奋战。

塞克不会忘记在1931年10月,“九一八”事变的枪炮声仍在嘶鸣,他在哈尔滨赈灾游艺会期间,上演了由自己编剧、导演,由黄耐霜、任白鸥主演的话剧《哈尔滨之夜》。不久,在中共地下党员姜椿芳、金剑啸的帮助下,他搭乘运送灾民的火车,过东宁经绥芬河进入苏联。但过境后被苏联边防军作为国际间谍关押。翌年春,苏军将他押送出境回到绥芬河,他一路乞讨一路打听,终于在穆棱境内找到抗日义勇军张治邦部,参加了宣传部工作。在这里他遇见了抗日名将周保中并成为好朋友。周保中向他介绍了很多各地民众抗日的情况,他们一同写传单宣传中共的抗日主张,等等。后来,张治邦对抗日前途丧失信心,一人绕道前苏联投降日本人,义勇军无首而自溃各奔东西。

但是,这一段的生活经历更增强了他追求民族解放的信心。

这一年的冬天,侣朋冒着大雪来到北安。在北岗的一栋二层小楼找到了当时的黑龙江省委,见到了时任省委机关警卫连副指导员兼党支部书记、抗联老战士李敏。

几十年后,李敏仍记得第一次见到他的情景:“侣朋当时二十多岁,是个南方人,人长得瘦瘦的。他手里拿着冯仲云同志的介绍信,介绍信上说:‘这位是延安鲁艺学院的作家,来采访有关抗日战争的历史,请你们配合。’侣朋和我整整谈了七天就走了,我向他详细地讲了东北抗联的艰苦斗争。”(见黑龙江人民出版社2012年出版李敏著《风雪征程》)

侣朋回到沈阳,向塞克、李劫夫等介绍了采访的情况。

为了更好地创作这部歌剧,塞克要求主创人员要深入东北特别是黑龙江地区体验生活。1949年春,李劫夫和侣朋等人一起开赴白山黑水深入生活,寻访抗联英雄的足迹,接触到了很多抗联老战士,特别是见到了被大家称为“抗联之父”的李升老人,被他的机智、乐观所感染,为他画了一幅速写。

在沈阳以塞克为首成立了有晏甬、侣朋、胥树人、李劫夫参加,由侣朋执笔、李劫夫作曲的编剧创作组。(参见黑龙江人民出版社2003年出版《黑龙江省志·文学艺术卷第570页》)他们几经研究剧本的结构,便分头进行创作。

他们一头钻进房间,几日不见人影。

李敏在文章中介绍了《革命人永远是年轻》词曲的创作。

《革命人永远是年轻》是这部歌剧的第一幕第二场的重要唱段,“游击队交通员老李头和女主人公在山林中相遇,答应送小凤去游击队对唱的一个唱段”。“这首歌中运用具有革命浪漫主义的欢快曲调。”李劫夫的夫人、著名歌剧演员张洛对这首歌的创作过程也是记忆犹新,“当时是1949年11月份,劫夫在写作一开始就设想这块要有一个唱段,但是他又寻思:老李头面对的是个十六岁的孩子啊,要用什么样的方式对这么大的一个孩子宣传革命呢,一定要有一个鲜明的形象才行。想着想着,松树长青的形象就出来了。而且这首歌有一个特点,就是大多歌词都是一个音符唱一个字,整首歌完全靠音符跳动出来,非常快乐。”

剧中描写了东北抗联的艰难困苦和流血牺牲。侣朋作词、劫夫作曲的《白雪堆里插高香》唱段,就是以抗联战士怀念在战斗中牺牲的杨靖宇而唱道:“老杨啊老杨你死的英雄,你死的刚强,你为咱们中国人民争了荣光”,“尽管你人头挂在树上,尽管你的尸体喂了野狼,咱们子子孙孙记住你,咱们世世代代不能忘”,“你的苦不会白受,你的血不会白流,种子埋在地里会生根,仇恨埋在心里会出头。”(见哈尔滨出版社1991年出版李敏选编《东北抗日联军歌曲选》)悲伤中孕育着力量,哭泣中响亮着呐喊,反映了东北抗联的“果敢冲锋,逐日寇”,为“夺回我河山”(见哈尔滨出版社1991年出版李敏选编《东北抗日联军歌曲选·露营之歌》)的牺牲精神。同时,在剧中也表现了革命的英雄主义和乐观主义精神。胥树人、侣朋作词,劫夫作曲的《无边的森林》,一位战士悠长地唱道:“无边的森林层层山,条条的山路弯又弯,哪怕它山高路又远,我要给我的妹妹你把话儿传。”以轻松的旋律表现了东北抗联战士对于生活的热爱。(见哈尔滨出版社1991年出版李敏选编《东北抗日联军歌曲选》)

1950年12月,东北鲁迅艺术文学院实验剧团在哈尔滨首场演出了这部大型歌剧。

侣朋担任导演,苏扬、刘洙担任指挥,主要演员有张洛、梁彦、张羽、周星华、魏秉哲、张扬、王竹君、刘贵仁、刘志坤、孟希飞、王守全等。(见黑龙江人民出版社2003年出版《黑龙江省志·文学艺术卷第570页》)

那天,塞克坐在台下,看着这部自己和同志们精心打造的大型歌剧,他的心情激动万分。

塞克在组织创作《星星之火》的过程中,不禁回首自己走过的艺术道路。为了宣传苏联的十月革命,他翻译了高尔基的《夜店》和许多苏联歌曲的歌词;为了宣传抗日,他创作演出了《流民三千万》《铁流》等剧目。同时,他也是中国救亡歌曲的重要词作者和新音乐运动的旗手之一,创作了《救国军歌》《心头恨》《抗日先锋队》等歌词。1935年以后,他参与组织中国歌曲作者协会和救亡演剧第一队,并参加了中华全国戏剧界抗敌协会、西北战地服务团。1938年,他到延安鲁迅艺术学院担任教授,导演了话剧《九·一八前后》《钦差大臣》。他担任延安青年艺术剧院院长、陕甘宁边区参议员、陕甘宁边区政府文化工作委员会委员。参与创作了《生产大合唱》等大型作品,其中与冼星海合作的《酸枣刺》一曲尤为著名。

但今天,塞克最引以为自豪的是这部反映东北抗日联军的大型歌剧《星星之火》。塞克和李劫夫、侣朋等众多的同志共同努力,把《星星之火》从哈尔滨演到沈阳、大连,在全国产生了巨大的影响。

歌剧中的《火啊火》《穿越密密的青松林》《我是个穷苦小姑娘》等著名唱段,特别是其中的核心唱段《革命人永远是年轻》脍炙人口,一时间大街小巷常常能听到“革命人永远是年轻,他好比松树冬夏常青……”的歌声。

在歌剧的创作中,塞克、李劫夫、侣朋等人充分考虑到哈尔滨在整个东北抗联中所处的特殊地理位置,侣朋作词、劫夫作曲特别创作了具有哈尔滨因素的唱段《永不忘东北抗联》,通过一位抗联战士对于和平的向往和对于民族解放的憧憬,唱到:“海可枯,石可烂,我们永远不忘东北抗联,总有一天我们把红旗插到哈尔滨大楼上,和关里的主力军会师在松花江。”(见哈尔滨出版社1991年出版李敏选编《东北抗日联军歌曲选》)

塞克后来的命运也经历了坎坷。

但是,他仍像兴安岭上的青松,“他不怕风吹雨打,他不怕天寒地冻。他不摇也不动,永远挺立在山岭。”

他终于在党的十一届三中全会后,迎来了人生灿烂的阳光。

今天,新版的《星星之火》除保留了原歌剧的经典唱段和基本故事梗概,又加入新创作的合唱、重唱唱段,如抗联英雄李兆麟将军创作的《露营之歌》等,增强了该剧的历史感与时代感。

我们面对这一光鲜亮丽的新版《星星之火》,我们不会忘记1950年12月第一版的《星星之火》。