日军不允许教会医院给中国军人治病,教会医院就偷偷地医治。在地道专门开设了一个房间,用作实验的幌子来作掩护,救治八路军战士,甚至医生们化装成老百姓到八路军中间救治伤员。但还是经常有日军来检查,看这里是不是有中国军人的痕迹。

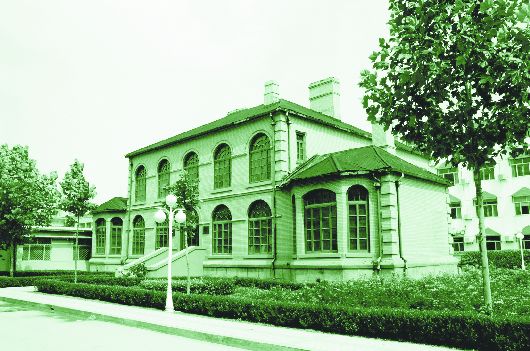

西鸳鸯楼

明亮的月光透过法桐的枝桠洒在落满金黄树叶的地面,一只寒鸦鸣叫着飞向一座梦幻般洋楼的尖顶。在惠民县南护城河畔,矗立着六座洋楼,带有英格兰风格,曾经是英国教会医院,俗称南关洋楼。虽历经百年风雨,依然巍然伫立了一个世纪。

历经百年存遗韵

穿过惠民县南护城河一座风帆形状的石桥,右转,在几棵合抱粗的法桐、古槐掩映下,尖顶、青瓦、红窗的两幢牧师楼出现在眼前。因为无论是外形还是室内布局,都完全相同,两楼东西相距五六米,隔空相望,相得益彰。按照中国人的习惯,又给它们取了个浪漫的名字——鸳鸯楼。

推门而入,红色木质地板、红色墙裙、白色墙面,交相辉映,给人一种静谧、肃穆的气氛。踏在木质地板上,发出“砰砰”的响声,工作人员介绍,因为下面是地下室,楼板是悬空的,所以会有这种响声。虽经百年,木楼板除了有几处较大的裂缝外,依然保存完整。

楼房一层,许多套间密密麻麻地排成一排,它们彼此相通,走在里面就像是在闯迷宫,从这个房间进去,总能从另一个房间出来。

踏上曲折的楼梯,扶着木质的栏杆,一步步往上攀爬,阁楼的古色古香顿时扑面而来。扶梯栏杆要么雕刻有花鸟虫鱼,要么雕刻着仙鹤、梅花鹿等寓意祥瑞的动物。走到二楼前厅,门窗长而高,站在前厅往窗外张望,视野开阔,一切尽收眼底。

楼里的每一个房间都装有壁炉,一些虽用砖块堵上,用水泥抹平,但依然能看出它的痕迹。房间顶部则都有一扇方形天窗。工作人员告诉记者,利用梯子通过天窗就能爬到楼上,只是现在梯子已被人拆除,天窗也闲置下来。记者发现,楼层上下,每一个空间都被充分利用起来,甚至一些拐角处都安装上门,打开其中一扇观看,原来只能容下一人。

据史料记载,清光绪二十六年,义和团运动爆发,烧毁天津宫北教堂,唐山和乐陵部分教堂,外国教会遭受沉重打击。第二年,八国联军侵华,清政府签订《辛丑条约》。1902年,英国教会华北区主教甘霖利用“赔款”,在惠民县南关吴家胡同西首西侧购置40亩空地,后扩展成70余亩,从东北购入大批木料,开始修建楼堂。

今年85岁高龄的贾传宝老人,一直居住在洋楼附近的贾台村。他曾听家里的先辈讲,洋楼门窗的玻璃全是从西洋购置来的,运来的时候,很多人没见过玻璃啥样,就都围着看,竟有小孩把碎玻璃当成冰块往嘴里放。

1905年,首期两栋三层牧师楼建成,因造型一致,东西对称,被称作“鸳鸯楼”,1914年左右,又建成了一座三层楼房,因鸟瞰呈“山”字型,因此又被称作“山字楼”。随着教会的不断兴盛和发展,1937年,又建设了大教堂一座,之后又建起两座洋楼,另外还配有宿舍、教室、伙房、车库、发电机房等,所有建筑均为砖、木、石结构,楼房都有地下室,平房的地板也不直接与地面接触,而是下挖一部分,并设通风孔,有效地防止了潮湿。

历经32年的建设,南关洋楼建筑群形成,总建筑面积7690平方米,占地71.46亩。

总体来看,洋楼有以下特点:一是哥特式。主要表现在房顶尖高,大量运用直线、平板,室内运用高拱卷。窗户通体高且窄,顶部为拱券型。从总平面图上看,洋楼除去那两座结构、楼层一样的牧师楼以外,其他建筑再也没有规律可循,与中国规整的建筑布局形成了鲜明对照。二是自由式。洋楼重视结构技术,装饰自由多样,每期洋楼的工期都很长,其间不断改建、加建,很难找到整体风格的统一。三是国际式。国际式建筑是建在哪里就具有哪里的本土化特征。洋楼使用的建筑材料砖石木料就地采购和烧制,楼顶设计结合了中式建筑特点,在洋楼的外围建了大量的平房,遮挡了人们的视线。增强了安全感,适合中国人的生活环境,是中西文化的融合。

西方文明进入惠民

在那个特殊的年代,传教士通过建教堂,兴办学校、诊所等机构,在一定程度和一定范围内改变了中国人的生活,也在一定程度上改变了一个地域的文明进程。

1932年出生的高振华,老家是无棣县,14岁当兵。因为天生机灵,又认识一些字,被分到渤海军区后勤部学医。1945年,日本投降后,教会医院回到人民手中,他就跟随部队驻扎在这里。此后,一直在这里工作,后来成为滨州市结防院院长。

高振华老人对英国教会医院的感受颇深,也深有研究。他介绍,中国是中医中药的发祥地,医学经典是皇帝内经、神农本草等,对疑难杂症和慢性病的治疗效果明显,但对急症、外伤与感染等病情的诊疗就不尽如人意了,而西方教会医院却有明显的优势。1919年,英国教会医院正式开诊,取名“如己医院”。他们采用体温表、血压计等医疗器械和取样化验来诊断病情,当县内人们不知道听诊器为何物时,如己医院就引进了x光镜,进行人体透视,效果极为神奇。这些先进的医疗仪器和手段,挽救了不少人的生命。断肠痧俗称阑尾炎,一向被视为不治之症的,而如己医院能轻而易举地将阑尾切除,数日即愈,永不复发。再如,顽疾杨梅病,如己医院为患者注射九一四或六零六,不多时日,血样即呈阴性。至于开展外伤截肢、肿瘤摘除等大型手术,在当时更为先进。医院还曾举行过医学知识展览,借以宣传教会医院和加强人们对西医技术的认识和了解。

当时院内设有病床百余张,病房多为一二十人的大病房,虽无科室之分,但有男女之别。院内还建有当时先进的生活设施,如发电照明、自来水供应等。重病患者住院每日只收包干费五角,如需手术、拍片和服用贵重药品,再另行收费;不需要住院的病人就医时,只收一角钱的挂号费;教会内的工作人员及其子女就医一律免费。当时,每日的门诊病人在50到100人左右,医院的经费由教会拨付。

由于教会医疗机构医道高明,收费低廉,群众越来越相信西医带来的好处,在惠民县享有较高声誉。正因如此,1928年,一个叫李树枫的医生瞅准了商机,在东门大街开办了一家私人西医院,名曰广德医院,口碑甚好,旋即又在大寺商场增设了转售西药的鲁北大药房,西医西药逐渐在全县普及开来。

另外,南关教堂在上世纪30年代就配备了汽车,惠民县最早的摩托车也是在南关教堂见到的,引领了时尚。

承载一段御寇史

几经周折,记者有幸采访到了曾经在教会医院工作过的,今年已经96岁的老人刘桂香。年近百岁的她,耳朵有些背,可身体还算硬朗,思路也挺清晰,能清楚地记得当年发生的事。

1937年11月10日夜,日军109师团所属步兵第118旅团旅团长本川省三率旅团部及119联队约4000余人入侵惠民,并制造了花家堡惨案,以割舌等残忍手段残杀群众22人,烧毁房屋数十间,花家堡不少村民家破人亡,随即惠民县也沦为日本的殖民地。

恐惧笼罩着每个人。由于日军的补给交通线遭到多次破坏,他们急需维护交通线路,进行多次报复,无辜百姓受尽折磨,村庄被烧毁,逃离的村民惨遭机枪的扫射。

时年20岁的刘桂香在教会医院当护士,她介绍,日本人不允许教会医院的医生给中国军人治病,要是发现,就会立刻被枪毙。1940年冬天的一个深夜,北风呼啸、滴水成冰,刘桂香她们突然被喊起,说是要准备手术,病床上躺着的是一位浑身是血的人,右肩上的衣服已经破烂,伤口还在滴血,很明显受的是枪伤。可当时没有医生退缩,因为他们觉得治病救人是医生的天职。为了不被日军发现,他们一起把这个病人转移到牧师楼通往前排平房休息室的地道进行手术。手术很成功,这位病人在地道呆了一天,病情稳定后,被连夜接走。

后来,刘桂香听说,那天夜里,在相距15公里远的沙窝村,发生了一次和日军的战斗,八路军冲破敌人的包围圈,成功转移。据《惠民党史》记载,该次战斗被称作沙窝突围战,八路军以几百人的力量冲破日军千余人的包围圈,创造了平原突围战的奇迹。被连夜诊治的伤员应该是八路军的一位领导,以后具体情况则不得而知了。

刘桂香说,日军不允许教会医院给中国军人治病,医院就偷偷地医治,在地道专门开设了一个房间,用作实验的幌子来作掩护,救治八路军战士,甚至医生们化装成老百姓到八路军中间救治伤员。但还是经常有日军来检查,看这里是不是有中国军人的痕迹。

对于当年的战争场景,刘桂香印象深刻。上空敌军的飞机在盘旋咆哮,俯冲轰炸,机关枪在扫射,她们仍然在手术室工作。尽管附近的轰炸声撼动着房屋的墙壁,机关枪的子弹横扫着屋顶的瓦片,她们依然站在手术工具盒旁边,传递着下一个工具。

1941年,太平洋战争爆发,侵华日军草野司令及伪武定道尹刘景尧带领日伪军强行占领了教会医院,做为司令部使用,并将外籍人员扣押后送往济南,教会医院被迫迁往他处,改名为武定道立医院。

1945年,随着惠民县城的解放,当时在医院工作的中国籍医务人员集体参加了革命,刘桂香成为新四军山东军区的一名卫生救护员。此后,她随部队转战临淄、潍坊、烟台等地。战场下,负责侦察敌情;战场上,负责救护伤员和百姓,也埋过炸弹。

1950年,英国教会医院成为渤海军区后勤部医院,以后又依次改名为山东省人民政府卫生厅第八康复医院、惠民专区第二疗养院、惠民结核病防治所、惠民地区结核病防治医院。

高振华介绍,无论是抗战,还是解放战争时期,甚至在抗美援朝时期,这里都曾收治了大批华东部队的慢性伤病员和朝鲜战场上转下来的志愿军受伤战士。时任八路军东进抗日挺进纵队司令员兼政治委员的肖华,曾亲自到过医院慰问医生护士,肯定了教会医院对抗日战争做出的巨大贡献。另外,教会医院还曾受到“全国人民慰问解放军代表团”的亲切慰问。

如今,1902年开建的英国教会医院建筑群,是目前鲁北地区规模最大、保存最好的具有西洋风格的民国时期建筑,2013年10月被列入第四批省级文物保护单位。(记者 陈巨慧 通讯员 王军 卢瑞友)