2016年09月26日16:05 来源:法制日报

参加红军的彝族战士。长征途中曾经过十多个少数民族聚居区或杂居区,占红军长征经过地区的50%以上。 (资料图片)

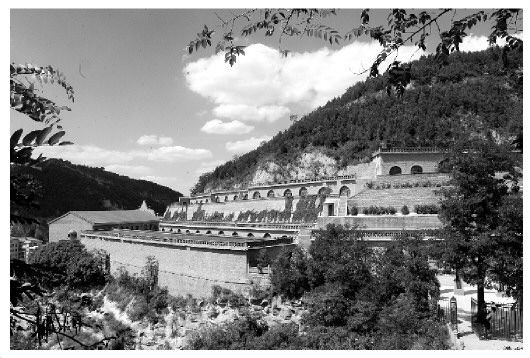

陕甘宁边区高等法院旧址。记者 居杨 摄

长征不仅是一场伟大的军事行动,更是一场深刻的社会变革。

长征中的法律实践展示了中国共产党人在极其艰苦的情况下不断进行法治建设和社会改革的决心和能力,也为当前党和政府妥善处理民族宗教等问题提供了极其有益的思路,积累了相当宝贵的经验。长征中变通的审判程序和判决依据,成为红军长征胜利的基础因素之一。笔者从民族、宗教和审判程序三个角度,简述中国共产党长征中的法律实践。

民族平等政策与被压迫民族的解放

在中国共产党和中华苏维埃共和国成立的早期,深受苏联的影响。例如,在1922年7月党的“二大”上,提出了“民族自决”的权利,并以“自治邦”为基础建立联邦共和国。到1928年党的“六大”上,这一政策正式表述为“承认民族自决”。受此影响,1931年通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》以基本法的形式肯定了民族自决的原则,强调:“中华苏维埃政权承认中国境内少数民族的自决权,一直承认到各弱小民族有同中国脱离,自己成立独立的国家的权利。”然而该政策的实施受到国内外诸多因素的影响,难以实现;而且也并不适应当时团结各族人民共同反侵略、反压迫的现实革命需要。

及至长征开始,由于红军所经过的少数民族地区往往未建立起苏维埃政权,因此中国共产党将民族问题和阶级问题合二为一,以建立少数民族地区苏维埃的方式,促进少数民族地区的发展和少数民族人民群众的解放。1934年8月,中国共产党在川黔边界建立了土家族苗族苏维埃政权,1935年年初,又建立了湘鄂川黔地区的汉族少数民族联合苏维埃政权,同年5月,在大凉山建立了彝族汉族的苏维埃政权。这一时期,中国共产党将注意力逐渐转移到了民族团结方面,例如在1934年11月,红军总政治部发布公告称:“反对苗、汉民族对立,只有苗族和汉族的工农一体,同心打倒共同的敌人,苗族才能得到彻底解放。”到1935年,李富春同志明确提出了“民族无论大小一律平等”的观点,这是中国共产党在长征的具体实践中,适应少数民族地区的具体情况而对少数民族政策进行的落实和改进,民族平等和民族团结的原则成为了日后中国共产党处理民族问题的基本政策。

注意宗教人士个体身份的保护

中国共产党宗教信仰自由的政策自中华苏维埃共和国时期就已经有所体现,其中最为重要的体现为两个方面:分别是宗教信仰自由和政教分离。按照中华苏维埃共和国一系列宪法性文件的表述,公民不得被强制信或不信某种宗教,如果宗教人士和组织可以遵守苏维埃的法律法规,则对其合法性以及个人应得财产加以保护。

长征中,少数民族地区宗教信仰情况相对复杂,不能以原有的“一刀切”的方式来推广无神论的思想。在具体工作中,中国共产党特别注意坚持政教分离,特别注重对民族宗教习俗的尊重。红军进入藏区后,先后发布《藏区十要十不要》《对番人的主张》等,要求尊重教门风俗。在回族聚居区,鉴于伊斯兰教的禁忌和注意事项等,红军先后发布《回民区域政治工作要点》《三大禁令四项注意》《回区十要十不要》等文件。埃德加斯诺的《西行漫记》中写道:红军上述“小心翼翼地尊重伊斯兰教风俗习惯的政策,即使在最多疑的农民和阿訇中间,也留下了印象”。同时,为团结宗教人士尤其是上层宗教界人士共同抗日,中国共产党在所经行的地区对于少数民族宗教上层的土地、财产等并不一味采取没收的处理办法,在《关于瑶苗民族中工作原则的指示》《为抗日救国告全体同胞书》《对内蒙古人民宣言》等文件中,党中央都强调了宗教界人士成为抗日统一战线一分子的可能性。

前已述及,在长征期间,在中国共产党的领导下,少数民族地区建立了一系列民族红色政权。这些政权把政府所在地与宗教场所彻底分开(例如不利用寺庙等作为政府办公机构),严格禁止宗教干涉政治。宗教人士虽然也有平等参加政权的权利,宗教上层进步人士甚至还被吸收担任重要职务,但他们都只能以个人的身份参政,不能代表宗教机构。革命政府宣布废除宗教特权和压迫,一切权力归革命政府,实现政教分离;明确规定保障民众的信教自由,特别强调信教群众有还俗的自由,禁止强迫信教。特别值得注意的是,在长征中对于外国传教士的态度也是相对开明的,在严格管控其传教行为的同时,对于其个人人身给予了极大的尊重和保护。

1934年9月30日,瑞士传教士薄复礼一行人在贵州黄平被红军扣押,由于传教士往往是帝国主义的代言人以及土豪们的帮凶,薄复礼自然也被审判,出于人道主义的考虑,红军释放了薄复礼等几名传教士的妻子、孩子以及仆从,只扣押了薄复礼等三名传教士。按照战时法律的特殊规定,只要薄复礼等人筹措到一定数量的金钱或者一定数量的弹药、电台、药品等补给,便可以重新获得人身自由。在长达一年半的随军途中,红军战士尽自己所能给予薄复礼优待,使这名传教士的态度由恐惧、敌对,逐渐转变为理解、同情,最后则是深深的感动。薄复礼为红军翻译了法文的地图,通过教会帮助红军筹措了一些货物,并在1936年4月11日回到云南昆明后,写成了《神灵之手》一书,向西方详实而客观地介绍了中国共产党和红军的伟大长征。这是中国共产党宗教政策具体落实的一个成功案例。

特殊时期对违法犯罪的审判

由于在长征中,中国共产党领导的红军处在不断的战略转移中,因而很多情况下军队的纪律在规范人的行为过程中代替了法律,起到了较为重要的作用。这些纪律基本上与苏维埃政权的刑法等法律规范类似,但受到战争、战略转移以及在民族地区驻扎、行军等情况的限制,在实际执行中从实体到程序都出现了一些变化。

1935年7月,红军长征到达藏族居住的毛儿盖地区,贺子珍的弟弟贺敏仁时任司号员。他违反纪律,擅自闯入一座废弃的喇嘛庙,拾起了地上的若干铜板,以供换取食物之用。此后,有人举报贺敏仁在喇嘛庙掠夺了一千多块银元。这与实际情况相差极为巨大,而且以当时银元的重量和体积看,即便是最为强壮的人,要拿走一千块银元也是困难的,贺敏仁年纪不大、身体瘦弱,又处于严重的饥饿中,因此,凭常识也不可能按照掠夺一千块银元定罪量刑。但是,整个审判过程中未见有对证据的核实、未见有对定罪量刑的讨论、亦未见有对其认罪悔罪态度等的衡量。贺敏仁所在的红军部队以“维护红军纪律,照顾少数民族人民群众情绪”为理由,判处贺敏仁死刑立即执行,并在中央核定以前,执行了枪决。

可以看出,为了维护中国共产党民族团结的政策,军队纪律对于此类犯罪行为是依据性质来进行定罪量刑而非根据具体证据,这与苏区时期的具体法律制度和司法实践都不相符合。如果按照苏区诉讼法规的规定,死刑判决需要以省裁判部的判决为依据,报最高裁判所核准。而在紧急运动时期(如查田运动、扩大红军、突击运动等)遇有阻挠顽抗的反革命分子以及地主劣绅等,有权直接判处并执行死刑;对于严重的反革命犯罪等也可直接处断。但贺敏仁的情况完全不属于此类情形,所经的程序更为简单,甚至未组织有完整的法庭审理。贺子珍曾回忆:“如果这件事发生在平时,当然可以争个是非曲直,但当时是战争,是红军生死存亡的紧要关头,一切都要服从这个大局……”

由于审判的依据多是战时纪律等,个别领导人的意见对定罪量刑可能产生比较大的影响。在贺敏仁案件中,犯罪者所在的师部试图联络中央和毛泽东,虽然最后未果,但此种联络行为的结果将可能对于定罪量刑产生极大的作用。在1935年,谢觉哉进入陕北根据地以后,了解到刘志丹被以反革命右派的罪名被捕下落不明,他马上向党中央领导人报告,组织对于刘志丹等人的营救,周恩来亲自出面解救了一批肃反扩大化运动当中被诬陷的领导干部。正是基于对法律程序重要性的日益重视,中国共产党在审判组织和审判程序方面的法制建设始终未曾停止。从某种意义上说,中国共产党能够在到达延安、建立边区以后较快地组织起体系化的、运行有效的法庭系统,能够积累出包括“马锡五审判方式”在内的一系列行之有效的审判组织方式和实施方式,能够以法律作为审判的依据,其重要原因一方面在于苏区具体法治建设中的经验教训,另一方面也与吸取了长征途中的经验与教训不无关系。

(赵晓耕系中国人民大学法学院教授;时晨系中国人民大学法学院法律史专业博士研究生)

微信“扫一扫”添加“学习大国”

微信“扫一扫”添加“人民党建云”