2016年10月20日10:32 来源:新华每日电讯

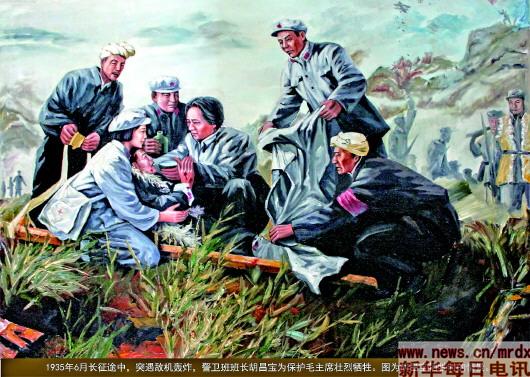

1935年6月长征途中,突遇敌机轰炸,警卫班班长胡昌宝为保护毛主席壮烈牺牲。图为胡昌宝牺牲时的情景。 照片由部队提供

“我们守卫在党中央身边,做党和人民的盾牌利剑。三尺哨台千斤重,首长的安危牢记心间……”近日,记者一行来到北京卫戍区某警卫师师史馆,一进大门,便听到师歌《忠诚之歌》的振奋词曲。

史馆记载,这支部队的组建可以追溯到1927年10月,毛泽东领导秋收起义部队创建井冈山革命根据地,当时,就有了专职警卫力量。随着革命战争的节节胜利,守卫在最高统帅和党中央身边的警卫部队也历经血与火的考验不断延革,直至成立中央警备团,后数十次调整改编,成为今天驻守在首都北京的北京卫戍区某警卫师。

长征时期,这支部队紧紧跟随毛主席和党中央,一路披荆斩棘,浴血奋战,圆满完成了历史赋予的警卫任务,也产生和传承了大量优良传统。忆往昔,看今朝,这支流淌着忠诚血脉的红色队伍正阔步向前。

追溯光辉历史,领袖统帅培育忠诚卫士

你知道吗?长征路上,毛主席曾为一名普通士兵失声恸哭——

1935年6月初,红军强渡大渡河之后的一天,毛主席率领军委纵队从花岭坪出发,计划当天赶到水子地宿营。部队翻越到二郎山附近的甘竹山山腰休息时,突然,几架黄膀子敌机从东南方直接朝着毛主席的位置俯冲扑去,机翼下发出一串串刺耳的尖啸声。

守卫在毛主席身边的警卫战士立刻意识到敌机正在疯狂投弹,刹那间,警卫班班长胡昌宝腾空跃起,以迅雷不及掩耳之势把毛主席推向岩后,纵身压了上去。

“轰隆隆”阵阵巨响过后,敌机远窜。毛主席从烟尘、弹片和乱石堆中站起来,立刻发现用躯体掩护自己的胡昌宝,已经满身血污,不省人事。

毛主席把胡昌宝搂在怀里,焦急地呼唤着:“小胡,小胡,昌宝同志!”胡昌宝微微睁开双眼,嗫嚅着嘴唇探询:“主席,您?”当毛主席说完自己一切安全,胡昌宝慢慢合上了放心而不舍的眼睛。而毛主席再也止不住悲痛,泪水顺着脸颊流了下来。

让伟大领袖为之动容的,就是保卫在毛主席和党中央身边的警卫部队,也就是如今的北京卫戍区某警卫师。

来到该师整修一新的师史馆,营门矗立的便是“朱毛”会师的立体塑像。自井冈山会师以后,这支部队跟随毛主席和党中央转战南北,从井冈山到瑞金,从瑞金到遵义,从遵义到延安,从延安到西柏坡,从西柏坡到北京。

在红军长征的艰难岁月里,他们保卫着毛主席和党中央通过敌人道道封锁线、渡过天险乌江、踏过铁索泸定桥、翻越4座雪山、趟过茫茫草地,克服了种种艰难险阻,经受住血与火的考验,成功担负了“黎平会议”、遵义会议等重要会议的警卫任务。到达延安后,他们还积极投入到大生产运动中。在人们耳熟能详的“老三篇”中,毛主席把我党宗旨——全心全意为人民服务的精神凝聚到一名战士身上,他就是张思德。

张思德,1915年出生,四川仪陇人,1933年参加中国工农红军,1937年加入中国共产党,原中央警备团直属警卫队战士,经历过长征,多次参加作战,当过毛主席的警卫员,执行过生产任务。1944年9月5日,在陕北安塞山中烧炭时,因炭窑崩塌不幸牺牲,年仅29岁。9月8日,毛主席亲自参加张思德同志的追悼会,并作了《为人民服务》的著名讲演,对张思德给予高度评价:“张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的。”

“我们是张思德生前所在部队的官兵,必须牢记党的根本宗旨,弘扬张思德精神,做为人民服务的合格接班人。”部队常年开展“大力弘扬张思德精神,培育张思德式的警卫战士”系列活动。在张思德精神的感召下,警卫部队官兵始终与人民群众保持了鱼水相依、血肉相连的深厚感情。

1982年2月一个深夜,两名工人不慎掉入什刹海,驻守在附近的某警卫连战士袁满囤闻讯跳入湖中,救出落水工人,却献出了自己年轻的生命。徐向前元帅为他题词,柳荫街专门为他立起了汉白玉塑像。这座塑像是北京市政府唯一批准建立在街区的战士塑像。从那以后,警卫连官兵与柳荫街居民携手共进,开创了全国城市双拥共建的先河。该师有两个纠察连,常年在首都繁华街区执勤,组建24年来,坚持执勤走一路,好事做一路,被首都人民誉为“盛开在长安街上的精神文明之花”。

被人民群众誉为“最美警卫战士”的高铁成也在该师。2012年5月18日,高铁成休假归队途中,在餐馆就餐时突遇后厨发生煤气爆燃,他不顾个人安危,三闯火场排险救人,成为全社会学习的“时代楷模”。

同年7月,北京地区连降暴雨,京郊多地洪水成灾。该师官兵第一时间集结赶赴灾区展开救援,有的师团领导7天7夜不合眼,晕倒在抗洪一线;有的营长连长不顾风湿性关节炎等病情加重,在水中一泡就是一整天……最终险情解除,当官兵撤回时,当地群众自发到街上为子弟兵送行,宽阔的马路人潮涌动,堵得水泄不通,许多群众都是红着眼睛一路跟着车走。

时代在变,地域在变,但为人民服务的宗旨和精神始终没有变;赤胆忠心、恪尽职守、机智果敢、甘愿奉献的警卫传统始终没有变;万无一失、滴水不漏地保卫最高统帅和党中央的决心意志始终没有变。

新时期,他们一如既往地肩负起党中央的警卫任务、首都地区的反恐维稳任务,出色完成了具有深远历史意义的党的十一届三中全会、十七大、十八大以及历届人大、政协等党和国家数千次重大会议的警卫任务,部队中先后涌现出13名授称个人、22名一等功臣,16个授称集体和一等功连队。

汲取红色营养,涓涓细流注入官兵心田

恃才自傲的大学生新兵胡威,被一张老照片深深折服。

胡威是四川音乐学院毕业的大学生,投笔从戎后,他认为党课教育没啥用,经常不注意听讲。指导员李红义并没有直接批评他。

一次党课,指导员从连队荣誉室拿出一张历史照片,照片中警卫战士围坐在一起,认真听讲,旁边有专人埋头记录,而授课的人居然是小胡的偶像——毛主席。

李指导员讲解:“我们这支连队是守卫在毛主席身边的连队,是被党中央授予‘保卫毛主席最光荣’的连队,大家看看,那时候毛主席亲自给我们警卫官兵上党课,可想一名党员上党课的重要性。”在这张历史照片面前,小胡幡然醒悟。

类似这样“领袖与士兵”的照片,在该师师史馆还有很多:一团篝火四周,毛主席和警卫官兵正在热烈讨论;一张木桌旁,毛主席正在拿着纸质材料和警卫官兵讲解……如果把史馆内每一张历史照片、每一件珍贵文物都当成一滴水,那么整个师史馆就是一片红色的汪洋。

重温红色历史,弘扬优良传统。该师领导干部发起向历史学习,向最高统帅看齐的号召。党课教育党委书记亲自上,政治教育领导干部亲自搞,成为他们政治建师的一大法宝。师政治部主任金岩介绍,每年的主题教育第一课,师团营连都是主官讲;这几年机关干部蹲连住班,师团党委常委都是第一波次安排;今年的“两学一做”学习教育,师党委书记上第一课、副书记上第二课,师党委委员以普通党员身份分头参加所在党小组的会议。

让红色的汪洋大海变成涓涓细流注入官兵心田。这些年来,该警卫师坚持用红色精神教育引导部队,每年新兵入营,首先来到师史馆参观学习;新兵入伍第一课就听《为首都北京站岗,做张思德传人》;每年9月,部队都要开展纪念张思德主题日活动,组织官兵集体诵读《为人民服务》,到张思德雕像前宣誓,进行演讲征文和文艺会演;每逢重要节日、执行重大任务,都会适时组织官兵参观师团史馆和荣誉室,重温张思德的光辉事迹。

官兵们不但汲取历史的红色营养,还亲自参与到弘扬传统的过程。

记者采访时,宣传干事吕尚正带着几名战士在编辑一张小报。吕干事激动地告诉记者,别看只是一张小报,它的红色底蕴不可小觑。他指着师史馆内一张照片,上面两个“士兵报”书法题字赫然在目。

据他介绍,这张小报的刊头是毛主席亲笔题写的。毛主席十分重视身边警卫人员的学习,当得知警卫人员自办了一张小报,便亲自题写了两个刊头,并在其中一个的右上角划了一个圆圈。毛主席对身边的警卫人员说:“我感觉划圈的这个不错,你们看看,选用一个。”至今,不仅这张毛主席题词的刊头书法,被珍藏在师史馆,这张报纸更成为历代警卫官兵的精神大餐。

记者了解到,从师团领导到普通士兵都积极撰稿投稿。特别是报刊上有一个长年办的基层人物志栏目“张思德式的警卫战士”,已经报道了不同层次的近百名基层典型人物。每次报纸下发,都能在部队上下引起不小反响。

新时期,某警卫师官兵不仅牢牢用好这块阵地,还勇敢迈出脚步,新一期的《士兵报》已经有了网络版。师政委边瑞峰介绍,该师部队大多点自为战、班自为战,部队高度分散,他们紧跟信息化时代步伐,将政工网联通到所有班排哨点,大力抓好网络阵地、学习教育阵地、文化活动阵地、“四反”保密阵地,牢牢占领官兵精神高地,使官兵成为绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的精神尖兵。

在京郊某深山执勤点,记者看到,虽然只有几名官兵,但网络学习室、《学习中国》电子信息终端等信息化设备全部配套完善。小点负责人、某警卫连排长李小健反映,插上信息化翅膀,再也不担心群山阻隔、深山枯燥了。(樊永强、周景红、蔺芳帅)

| 相关专题 |

| · 专题资料 |

微信“扫一扫”添加“学习大国”

微信“扫一扫”添加“人民党建云”