2016年10月21日09:23 来源:解放军报

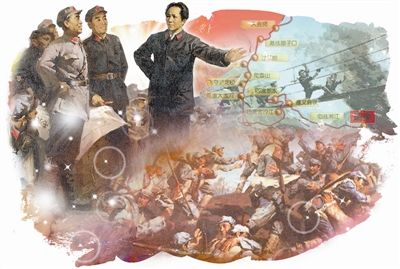

向红军学打仗学指挥,继承“活的灵魂”是根本

历史样本

“有时向东,有时向西,有时走大路,有时走小路,有时走老路,有时走新路,而唯一的目的是为了在有利条件下,求得作战的胜利。”

——1935年2月16日党中央、中革军委发布的《告全体红色指战员书》

样本解读

长征,被动中始行,主动中胜出。遵义会议后,那支善用灵活机动战略战术的红军又回来了,刚度过41岁生日的毛泽东,在赤水河畔力挽狂澜,领导红军从失败走向胜利。

一支军队的战略战术,凸显这支军队的核心战力,关乎这支军队的前途命运。诚如刘伯承元帅所说:“遵义会议以后,我军一反以前的情况,好像忽然获得了新的生命……”

1936年2月底,国民党军以100多个团的兵力对红二军团和红六军团发动进攻,贺龙和任弼时等率领红军进入贵州西南部的乌蒙山区。此后一个月,红军拖着国民党军在山区转圈,直把敌军拖得无力“追剿”,只能撤回。乌蒙山回旋战堪称贺龙用兵的神来之笔。

对此,毛泽东高度评价:“二、六军团在乌蒙山打转,不要说敌人,连我们也被你们转昏了头。硬是转出来了嘛!你们一万人,走过来还是一万人,没有蚀本,是个了不起的奇迹!”

读史感悟

陆军第42集团军某旅旅长邢卫华:兵无常势,水无常形,能因敌而变者谓之神。其实,战争中没有神机妙算,只有坚持真理和随机应变。“运用之妙,存乎一心”,灵活机动的战略战术,是红军打仗“活的灵魂”,是我军永远的制胜之道。

鉴往方能开来。当前,面对我军“两个能力不够”和部分指挥员“五个不会”问题,尤需我们从红军长征的经典战例中汲取营养与活水,推动部队训练特别是指挥训练向实战化靠拢,把我军信息化作战条件下的战略战术运用提升到一个新阶段。

像红军那样牢牢掌握“制信息权”,才能在未来战场上打胜仗

历史样本

“我军各方往来密电皆翻译成文,无怪其视我军行动甚为明了,知所趋避。”

——1935年5月,国民党滇军总司令龙云在红军“插翅高飞”后发给蒋介石这样一封急电

样本解读

赤水河畔,敌我兵力之比达到了空前的13:1。然而这场在蒋介石看来没有悬念的围歼之战,却被毛泽东导演成了一幕以少胜多、变被动为主动的历史活剧。

红军能够迂回穿插、声东击西,突破十倍于己之敌的围追堵截,除了毛泽东高超的指挥艺术和将士们的英勇战斗外,还得益于红军的情报工作。中央红军早在反“围剿”作战时,就组建了无线电分队,开办了通信学校,培养了大批无线电专业技术人才,并且掌握了当时堪称“高技术”的无线电侦听和破译技能。

一渡赤水“避敌”,二渡赤水“歼敌”,三渡赤水“诱敌”,四渡赤水“甩敌”……四渡赤水期间,通过侦听和破译,红军能准确了解敌人的行动部署,敌军态势对我来说犹如透明战场。而国民党军主要靠飞机空中侦察,加之红军常常夜行晓宿,蒋介石对我动向则如盲人摸象。如此一来,两者之间的较量,胜负高下岂能有变?

知己知彼,百战不殆。毛泽东对长征期间的情报侦察工作赞赏有加:“有了军委2局,我们好比打着灯笼走夜路。”

读史感悟

火箭军某导弹旅旅长石鸿雁:制信息权,是决定未来战争胜负的战略“制高点”。与红军长征时期不同,今天的“制信息权”有了全新的内涵,除了传统的情报侦察,以一体化作战指挥平台等为代表的信息支持能力与信息对抗能力,正在成为我军战斗力的核心要素。

塑造后天的军队,才能打赢明天的战争。直面军事变革的疾风骤雨,我们只有下大力深研信息化战争制胜机理,在实战化训练中更加突出破敌体系、网络对抗、依技施谋等内容,才能像红军前辈那样,即便在武器装备处于劣势的情况下,也能转劣为优,决胜未来信息化战场。

作战勇敢是实现军事谋略的关键,要永葆红军的“血性之勇”

历史样本

“泸定桥一战,在长征史上的意义巨大。如果这次战斗失败,如果红军在炮火面前畏缩不前……那么中国随后的历史可能就不同了。”

——前美国国家安全事务助理布热津斯基,在1981年10月撰文如此评价红军“飞夺泸定桥”

样本解读

一支军队的战略战术,折射着这支军队的血性担当。

强渡大渡河,红军的战斗精神与战术配合相映成辉。17勇士炮火中渡河,击败对岸数倍之敌。红军从安顺场进军泸定桥,一昼夜急行120公里,22勇士冒着枪林弹雨占领泸定桥。这样的意志力、战斗力旷世罕见,靠的是顽强的战斗精神。

可以说,灵活机动的战略战术背后,是红军将士的生死与共和血性担当。中央红军长征出发时有12位红军师长,之后3死9伤,还有两位是独臂。土城之战失利,总司令朱德亲上前线指挥:“只要红军胜利,区区一个朱德又何惜?”炮弹就在身边爆炸,气浪几次把这位“红军之父”震倒在地。他抖抖身上泥土,像普通士兵一样端着机枪又冲向敌阵。

向红军学打仗学指挥,继承“活的灵魂”是根本

灵活机动的战略战术,又是战斗精神得以发挥的有力保证。攻克天险腊子口,毛泽东只给了红一军团红四团团长王开湘、政委杨成武两天时间。此役,红军巧妙运用夜战、佯攻、夹击等战法,既避免了盲目牺牲,又鼓舞了士气,战斗精神发挥得淋漓尽致。

读史感悟

南部战区陆军某旅政委汪平:决胜战场,靠“谋”更要靠“勇”。金一南在《苦难辉煌》中如此写道:“就在湘军、桂军与中央军互相将最重的作战任务推来推去的时候,中央红军却在疾进途中表现出一种顽强的整体性。这种整体性,就是血性担当,就是战斗精神,是执行战略战术坚实的意志之基。”

承平日久,强化战斗精神,需靠培养锻造。未来信息化战场,战斗精神仍然是制胜的利刃。我们只有永葆红军的“血性之勇”,在实战化训练中融入百折不挠、敢打善战的意志锤炼,才能让“软实力”变为“硬功夫”,在未来战场续写新的历史、创造新的辉煌。

文风连着胜败,学习长征战场上的另一种“制胜之道”

历史样本

“皎平渡有船6只,每日夜能渡一万人。军委纵队5日可渡完。”

——抢渡金沙江前夕,刘伯承出奇兵搞到6只船。他发给朱总司令的电报,包括标点只有短短27字

样本解读

据统计,红军长征期间产生的各种文电、讲话平均每天有1篇以上。在硝烟中作文、马背上发电、担架上开会,决定了这些文电、讲稿必须简短、实在、管用。如湘江战役的危急关头,林彪和聂荣臻给中革军委拍发电报:“军委须将湘江以东各军,星夜兼程过河,一、二师明天继续抗敌。”下级对上级使用“须”之口吻,提“星夜兼程过河”之要求,形势之危急、谋战之务实跃然纸上。

又如1934年12月,红军长征途中在黎平召开中共中央政治局特别会议,由毛泽东亲自起草的黎平会议决定,全文不到700字,字字如金、句句实在。这些经过战火淬炼的长征文电,篇篇“简洁明快”,为我们树立了改进文风乃至训风、演风、考风的标杆。

读史感悟

驻澳门部队司令部作训处处长金纬:信息化条件下体系作战,往往不是“大鱼吃小鱼”,而是“快鱼吃慢鱼”。兵贵神速,以快制慢,方能掌握制胜先机。战场上战机稍纵即逝,谁要搞文山会海、写冗长文电,谁就会付出血的代价。

“简洁是天才的姊妹”,文风连着作风,文风关乎胜败,向红军学打仗学指挥,其“简洁明快”的指挥艺术,当是今天我们理应继承发扬的另一种“制胜之道”。

| 相关专题 |

| · 专题资料 |

微信“扫一扫”添加“学习大国”

微信“扫一扫”添加“人民党建云”