葛培林

2016年11月03日09:42 来源:人民政协报

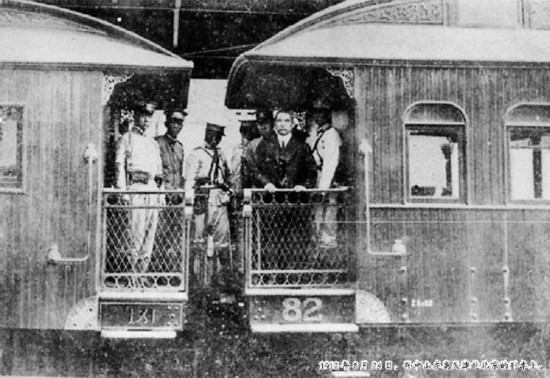

1912年8月24日,孙中山在离天津赴北京的列车上。

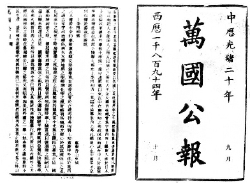

1894年10月和11月《万国公报》刊登的孙中山《上李鸿章书》

一九一二年八月二十四日,孙中山在天津河北公园演说。

1924年12月4日中午,孙中山与欢迎者在天津张园。

伟大的民主革命先行者孙中山一生的革命事业,与天津有着密切的关系。

他曾三莅津门:第一次来天津是上书李鸿章,提出了革新政治的主张,被拒绝后,转赴檀香山(今美国夏威夷)创立了兴中会,提出了推翻清王朝、建立资产阶级共和国的纲领;第二次是北上会晤袁世凯,在天津发表了三次演说,阐明了祖国南北统一、发展经济、振兴中华的思想;第三次是为了争取中华民族的独立,废除军阀的统治,提出了召开国民会议、废除不平等条约的政治主张。

这些都是中国近代史上的重大事件,并且在中国历史发展的进程中产生了深远影响。

上书李鸿章遭拒

19世纪末期,中国已沦为半殖民地、半封建社会,清政府政治制度腐败、经济落后,民族灾难日益深重。西方列强通过一系列不平等条约,迫使清政府割地、赔款,允许列强在许多沿海城市建立租界,如上海、天津、广州、青岛等地,几乎成了侵略者的天下。

孙中山目睹中华民族有被西方列强瓜分的危险,决定抛弃“医人生涯”,进行“医国事业”。他幻想着通过在西方引进科学技术方面卓有成就的洋务派首领、任直隶总督兼北洋通商事务大臣的李鸿章,能使清政府实行自上而下的社会改革,于是写下了《上李鸿章书》。

之后,孙中山偕陆皓东赴上海拜访同乡、《盛世危言》的作者郑观应,并在郑家碰到了新派人物王韬。王韬的老友罗丰禄在李鸿章幕下当文案。这样,王韬给罗丰禄写了封信,介绍孙中山通过罗氏到天津见李鸿章。

孙中山上书李鸿章还有一个重要因素,是他在香港西医书院读书期间,有一件事情,使他认为李鸿章是位尊重科学的新派人物。

李殿元所著的《新发现孙中山文稿及其研究》一书中这样写道:“孟生的独特经历影响了孙中山以后产生对李鸿章的幻想。孟生是西医书院首任教务长。1887年11月,他突然被召到天津为李鸿章治疗所谓舌癌。经孟生诊断,李鸿章患的仅是舌下脓肿,经排去脓液,病很快就好了。孟生回到香港以后,收到李鸿章一封附有照片的亲笔信。因有这种关系,1889年西医书院请求李鸿章为名誉赞助人,李鸿章很快即复信同意,并发表了对近代医学教育的意见。此信曾被提到西医书院院务会议上报告。西医书院的师生,包括孙中山在内,对此都有较为深刻的印象。李鸿章的那些表示尊重科学的言论,很容易使孙中山认为他与一般守旧官僚有所不同。所以才有1894年专程到天津去上书李鸿章这件事。”

当时有识之士认为李鸿章不同于一般的官僚,而是具有革新思想的人物。革命家陈少白说:“孙先生所以要上李鸿章书,就因为李鸿章在当时算为识时务之大员,如果能够听他的话,办起来,也未尝不可挽救当时的中国。岂知所有希望完全成泡影。所以到了这时候,孙先生的志向益发坚决,在檀香山就积极筹备兴中会,找人入会,一定要反抗满洲政府。”

于是在1894年6月间,孙中山偕陆皓东由上海赴天津。他们抵津后下榻坐落在法租界的佛照楼旅舍(今天津市和平区哈尔滨道48号)。

孙中山来天津渴望能见到李鸿章,倾诉自己的救国主张。《上李鸿章书》集中了孙中山关于仿效西方资本主义以图中国富强的革新主张:“欧洲富强之本,不尽在于船坚炮利、垒固兵强,而在于人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。此四事者,富强之大经,治国之大本也。我国家欲恢扩宏图,勤求远略,仿行西法以筹自强,而不急于此四事者,徒惟坚船利炮之是务,是舍本而图末也。”孙中山希望李鸿章采纳他的主张,实现他为国家谋富强的愿望。

但是,孙中山此行并没有见到李鸿章,同时,孙中山在天津又看到了清政府官员的腐败。对此,孙中山于1897年3月1日发表在《双周论坛》的《中国的现在和未来》中记载道:“正在中日战争开始以前,我在天津,看到他发财致富的方法之一,就是各级文武官员来请求任命,就在他们的呈文到达李鸿章以前,他们必须支付大量的财物贿赂给李的随员。”

当时,“天津铁路局是受人民重视的,并且运输量很大,可是它破产了。因为他在任意胡行的官吏掌握之下,行政人员也争着去拿钱贪污,其结果自然是铁路破产。”而天津铁路局又是李鸿章办的。孙中山通过发生在李鸿章身边的事情,联系到自己救国主张遭到拒绝的事,进一步看清了清政府专制的腐败与反动。

因此,孙中山偕陆皓东离津转道上海赴檀香山,在1894年11月24日创立了中国资产阶级第一个革命团体——兴中会。从此,孙中山决心“拯斯民于水火,扶大厦之将倾”,明确提出了“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”的主张。第一次向中国人民提出了推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国的纲领。从而敲响了清王朝的丧钟。同时,孙中山也完成了由改良主义者向民主主义者的伟大转变。而这个思想转变,与他在天津上书李鸿章的事件有着直接的关系。

孙中山以创建中国第一个民主主义革命团体——兴中会,作为一种新的政治力量的代表,开始了他作为职业革命家的生涯。

阐述“祖国统一振兴中华”

1911年武昌起义后,孙中山于12月29日在上海召开的17省代表会议上当选为中华民国临时大总统。1912年元旦,孙中山在南京宣誓就职,宣布中华民国成立。

此后,中华民国遭到帝国主义在外交上拒绝承认、经济上封锁扼杀、军事上威胁恫吓。袁世凯则采取军事进攻与政治和谈的两面手法,逼孙中山让位。孙中山表示:只要清帝退位,袁世凯赞成共和,就推举袁世凯当大总统。于是,袁世凯胁迫清帝退位。1912年2月12日,清帝溥仪退位,2月13日孙中山辞去临时大总统职,15日临时参议院举袁世凯为临时大总统。同时袁世凯发誓:“共和为最良国体。不使君主政体再行于中国。”

1912年4月袁世凯组织北京政府,建立了北洋军阀专制统治。8月上旬,袁世凯邀请孙中山北上共商内政纲领。这当然是袁世凯为了稳定政局、巩固自己的统治地位而搞的权宜之计。

孙中山于1912年8月18日乘安平轮离沪北上,23日午时抵达塘沽,并发表了对记者的谈话,表明北上之目的:一是“调和南北感情,巩固民国基础”;二是“尤在振兴实业,但欲振兴实业,必自修造铁道入手。余意全国铁道当有全国大计划,但此计划俟政府之政策决定及得参议院之同意,始能决定。余意如国民全体不尽赞同,得数省同意,亦可就数省开办”;三是就发展实业问题,阐明了筹集资金的政策:“如国民有力担任,自应由国民兴办;如国民无力担任,只好大借外债兴办。但借债必须有最良之条件,不至如前清时之损失权利。总之,铁道政策为中国近日最要问题,无论政府、议院意见如何,余必尽力提倡此事。”

同时,孙中山又在致宋教仁的信中更明确地写道:“民国大局,此时无论何人执政,必先从根本下手,发展物力,使民生充裕,国事不摇,而政治乃能活动。弟刻欲舍政事,而专心致力于铁路之建设,于十年之内,筑二十万里之线,纵横于五大部之间。”

1912年8月23日下午5时,孙中山抵达天津。当时各界代表、军乐队齐集招商局码头(今营口道东头)恭迎。北京代表梁士诒、直隶都督张锡銮、同盟会代表张继等上船谒见孙中山。军乐队奏欢迎歌,警察行举枪礼。孙中山登岸后,乘车赴利顺德饭店。晚8时,张锡銮在该店宴请孙中山,并请各界代表作陪。

1912年8月24日上午9时,孙中山由利顺德饭店出发,经英、法、日租界,然后经东马路,到达直隶都督府,访问直督张锡銮(字金波)。

孙中山与张锡銮稍谈片刻后,即赴广东会馆(今天津市戏剧博物馆)出席同盟会燕支部及广东同乡召开的欢迎大会。孙中山在大会上发表了演说:“吾国自改建共和,仅有其名,尚无其实,危险较专制时代尤甚。望革命中人此时较破坏专制尤应牺牲一切加千万倍之力共谋建设。尤望吾四万万同胞共同致力,使我中华民国数年后在地球上成一头等强国,且欧美有数百万人民之强国,我中国四万万同胞同心协力,何难称雄世界。”

孙中山在演说中,提醒国人注意三点:一是现在虽然已经进入共和时代,人们头脑中的封建思想并没有去掉,所以危险较专制时代尤甚;二是蕴涵了革命尚未成功,革命中人仍须继续努力,共谋国家建设的思想;三是希望全国人民共同努力,致力于祖国建设,使中华民族在不远的将来,立于世界强国之林。

然后,孙中山又参加在河北公园(今中山公园)举办的官绅欢迎会,并发表演说:

近吾国颇有南北界之说,其实非南北之界线,实新旧之界线。南方人不知共和政体为何物者尚所在皆是,盖因其无新知识,故一家之中父新而子旧、子新而父旧,新旧之分家庭中尚不能免。惟望吾到会同胞随时随处用力开通,由一家及一乡、一县、一省、一国,于数年中务使人人皆知共和之良美。至美洲数十国无不共和者,以该洲草昧之地经白种人创造,其事较易。吾国数千年之专制,一旦变为共和,其诸多障碍,固属意中事。此后仍须造成共和及赞成共和,诸君子竭力维持。

演说后,孙中山参观了设于公园的劝工陈列所,并在此用午饭后,下午2时40分,孙中山率随员在新车站(今北站)离津赴京,张锡銮及各界官绅代表恭送。

此次孙中山在天津期间还会见了铁道协会北京支部代表章锡和。孙中山详细询问了协会情形,并说“中国铁道方在萌芽,辅助机关,万不可少,务期各省支部早日成立”。

1912年9月11日,袁世凯特授孙中山“筹划全国铁路全权”。19日,孙中山自北京赴太原视察,在津的广东会馆同仁致电孙中山,请他再度来津畅叙乡谊。21日广东会馆接到孙中山的复电说一定会再度赴津,就决定23日在广东会馆举行欢迎会。当天,广东籍到会者600余人,孙中山于上午11时到会与大家晤谈,以努力爱国与在座者共勉。

9月24日早8时半,孙中山离津赴唐山、榆关等地视察工作。25日晚7时余,孙中山返津,在火车上住宿一夜。26日早5时,孙中山赴济南。

孙中山为贯彻实业救国的理想不辞辛劳。1912年10月10日,孙中山在《中国铁路计划与民生主义》中曾记述这次北上活动:“游踪所至,西北及张家口,西达太原,并历山海关与济南,无处不发现人民有同样之态度,即对于新事业之同情的感觉,与对于强大统一之中国的希望。”从而使他感到“自此次游历北地,与北方人士接触,余益信中国将成为世界上之一等强国”。

孙中山还认为,“尤其重要者,则为保障统一之真实,盖中国统一方能自存也。一旦统一兴盛,则中国将列于世界大国之林,不复受各国之欺侮与宰割。”“中国亦将自行投入实业漩涡之中。盖实业主义为中国所必须,文明进步必赖乎此,非人力所能阻遏,故实业主义之行于吾国必矣。”

虽然在军阀混战的旧中国,孙中山这一美好愿望未能实现,但他对铁路建设的宏伟规划,为后人提供了建设铁路事业的宝贵资料。

日理万机为和平

1924年10月23日,直系将领冯玉祥在北京发动军事政变,一举推翻了曹锟的北京贿选政府。于是,冯玉祥、段祺瑞、张作霖等先后电邀孙中山北上商谈建国大计。孙中山按照既定的对内召开国民会议,对外废除不平等条约,用以消除军阀割据、争取民族独立,达到国内安定和平的政治目的之方针,毅然决定北上。

1924年12月4日上午11时45分,孙中山所乘北岭丸轮绕道日本抵天津法租界美昌码头。受到党政军工商学及市民团体的热烈欢迎。冯玉祥的代表徐谦、焦易堂,张作霖的代表杨毓軕,段祺瑞的代表许世英、吴光新,黎元洪的代表李根源、熊少豪,直隶省府代表杨以德,以及京津国民党、各团体代表王法勤、叶恭绰、蒋梦麟、吴子才等上船谒见孙中山。

当时,邓颖超作为国民会议促成会的女界代表曾到码头上欢迎孙中山和宋庆龄。对此,邓颖超于1981年5月27日在《向宋庆龄同志致崇高的敬礼》一文中回忆了当时的情景:

记得1924年冬,你和孙中山先生北上路过天津。你们出现在轮船的甲板上,同欢迎的群众见面。我在欢迎行列中,看到为推翻清朝帝制,为中国独立、自由、民主而奋斗不息的伟大的革命先行者——孙中山先生,坚定沉着,虽显得年迈,面带病容,仍然热情地向欢迎的人群挥帽致意,同时看到亭亭玉立在孙先生右侧的你。你那样年轻、美貌、端庄、安详而又有明确的革命信念。你,一位青年革命女战士的形象,从那时就深深印入我的脑际,至今仍然清晰如初。

随后,孙中山偕夫人宋庆龄乘专车至张园(今鞍山道59号)行馆下榻。

1924年12月4日下午,孙中山偕汪精卫、孙科、黄昌谷、李烈钧等十余位随员赴曹家花园(今河北区黄纬路的254医院)访晤张作霖,当时谓之“孙张会谈”。

到曹家花园落座后,孙中山说:“我今天到了天津,承派军警前来欢迎,对于这种盛意,非常可感,所以今天特来访晤,表示申谢。这次直奉之战,赖贵军的力量,击败了吴佩孚,推翻了曹、吴的统治,实可为奉军贺喜。”张作霖说:“自家人打自家人,有什么大惊小怪,更谈不上什么可喜可贺。”李烈钧插话说:“事情虽是这样讲,要不是把国家的障碍吴佩孚之流铲除,虽想求国家进步和人民的幸福,这是没有希望的。今天孙总理对雨亭(按:指张作霖)之贺,实有可贺的价值,也唯有雨亭能当此一贺啊。”张作霖闻听后始显露笑容。这时,孙中山也说:“协和(即李烈钧)的话说得对,回想自民国以来,当面得到我的贺词的也唯有雨亭一人而已。”

孙中山又感谢张作霖历年来的帮助,张作霖对孙中山说:“我是一个捧人的,可以捧他人,即可以捧你老。但我反对共产,如共产实行,我不辞流血。”孙中山说:“本人主张五权宪法,当提出国民会议公决。予非赞成共产主义,予乃社会政策,正所以导引共产主义者入于正轨。”张作霖复劝孙中山对于废除不平等条约事暂缓施行,孙中山表示不同意。

孙中山回到张园后,觉肝气发痛,即请德国医生施密特诊视。据诊断是因旅途劳顿,食物不消,以致胃痛,肝部因之而肿,须静养。其实孙中山此时已患肝癌。

孙中山以国家大局为重、和平解决国事,并提倡“天下为公”。12月5日下午3时许,张作霖到张园回拜孙中山,张作霖入卧室后,孙中山欲坐起,张作霖用手示意孙中山不要动,并说:“今天来是我向先生说话,先生听就是了,不用回答。”孙中山说:“予已嘱民党勿做官,望君提倡废督裁兵。”张作霖说:“吾先自行解职,请先生劝国民军勿扩充军队。”孙中山说:“直隶系倒,拥兵目的已失,任何方面均应裁兵。”然后由孙科、汪精卫招待张作霖在客厅休息片刻后,张作霖返回曹家花园。此后到12月31日,孙中山的病情逐渐加重。

据统计,孙中山在张园的27天中,仅以大元帅名义在张园给部下发出的指令、训令等,就有118件;在张园接待的各界代表,见诸报端的就有68人;并在张园发出了长文《孙中山抵津后之宣言》,草拟了建国意见25条。当时孙中山虽然已是肝癌晚期,但他为了消除军阀混战、废除不平等条约,达到和平、统一、救中国之目的,仍日夜操劳。

1924年12月31日上午10时许,雪后气寒。孙中山偕夫人宋庆龄及其诸随员由张园起身至东车站(今天津站)乘专车入京,各代表齐集车站欢送。

从此,孙中山结束了在天津的生活。

(本文由天津市政协文史委提供,作者工作单位为民革天津市委员会。)

微信“扫一扫”添加“学习大国”

微信“扫一扫”添加“人民党建云”