2018年11月15日10:19 来源:人民政协报

1937年7月,全面抗战爆发。中共龙川党组织重建后,积极做好地方各界人士的统战工作,领导全县人民开展抗日救亡运动,迅速掀起抗日救国的热潮。在艰难复杂的形势下,龙川人民经受住了考验,顽强斗争,最终赢来了抗战的全面胜利,并为解放战争时期恢复武装斗争、建立游击根据地打下了坚实基础。

中共龙川党组织的重建

1937年全面抗战爆发后不久,龙川县民众抗日热情高涨,迅速成立了民众抗敌后援会;在各区乡,青年抗日先锋队农民抗日自卫协会、民运队等抗日团体也相继成立。这些由各种不同社会阶层自觉组织起来的民众抗日团体,在“抗日高于一切,一切服从抗日”的号召下统一起来,成为龙川抗日救亡运动坚实的民众基础。

1938年3月,中共南方工作委员会委派刚从延安学习回来的麦文到龙川负责重建党组织。麦文抵达老隆后,在进步人士黄用舒(不久后加入中共)的周密安排下,以国民党的官方机构老隆抗敌后援会文书、莲塘小学教师等身份为掩护,秘密从事建设党组织的工作,经上级批准,发展了黄慈宽、余进文、刘春乾等进步青年知识分子入党,并于6月在莲塘小学成立了重建龙川党组织后的第一个党支部——中共龙川县支部,麦文任书记。龙川支部成立后,为物色培养发展党的对象,努力发展壮大地方党组织,麦文在老隆小学举办短期游击战术训练班,进行有关抗战形势分析和开展游击战争知识等方面的培训工作,并将新党员送到广州,参加中共广东省委主办的学习班,为迅速发展壮大地方党组织打下了良好基础。此后,龙川中心支部、龙川县委、龙川中心县委相继建立,龙川重建党组织后第一次党员代表会胜利召开。

被誉为“东江党校”的“自教班”

1938年10月,日军进犯华南地区,相继占领了惠州、广州后,步步紧逼东江上游,战火很快蔓延到龙川。日军飞机先后轰炸了龙川大江桥、老隆师范学校和老隆街道等地。在国难当头的危急时刻,龙川各界尤其是广大爱国青年,纷纷组织起来开展抗日救亡运动:成立抗日民族统一战线的组织———龙川民众抗敌后援会;成立“龙川青年保卫家乡座谈会工作委员会”;龙母地区成立青年抗日先锋队;在各区乡,农民抗日自卫协会、民运队等抗日团体也相继成立。

然而,民众抗日救亡运动蓬勃发展的一个突出的问题就是干部数量严重不足,无论在农村、城镇、政府机关或民众团体中,无不体现这一突出问题。11月间,龙川县民众抗敌后援会在水贝莲塘小学召开龙川青年保卫家乡抗日座谈会。共产党员黄慈宽、李健行、张凤楼、刘春乾、魏南金、张克、刘波、黄用舒等及县内知名人士张化如、黄崇礼等五六十人参加。会上通过决议:为适应民众抗日救亡运动的形势发展,决定举办“龙川青年自我教育训练班”(简称“自教班”),以培养抗日救亡干部。自教班就这样在抗日救亡运动高潮中应运而生。

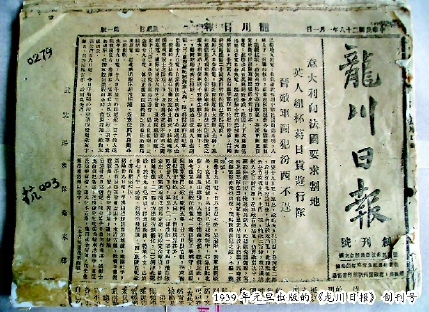

1939年1月,龙川县民众抗敌后援会在中共龙川县委的具体指导和帮助下,在老隆师范学校举办自教班。中共龙川县委直接参与了办班指导思想的确立和教学内容、方法与教学原则的制订。办班的指导思想是,通过自我教育的方式,培养一批尽忠于国家、民族,懂军事且能独立工作的干部,把他们输送到各个工作部门去,为发动民众坚持持久战、争取最后胜利而斗争。1月14日,《龙川日报》第二版刊出“开办自我教育班———甚盼乡村热心救亡青年踊跃参加”的消息,一批有志于抗日救亡的青年纷纷报名参加。他们中有城乡进步青年,有各级抗日救亡团体负责人,也有热心救国的进步人士等共计56人,其中不少是共产党员及其发展对象。一批志士名流和富商巨贾获悉自教班开办,纷纷踊跃捐资。

自教班学习形式灵活多样,并有严格的教学原则和生活准则。自教班的主要学习形式是:(1)演讲;(2)讲授;(3)集体讨论;(4)分小组讨论;(5)个别谈话;(6)自习;(7)写笔记、日记;(8)出壁报、画报;(9)唱抗战歌曲、开文艺晚会;(10)游击战术的演习等,做到“教、学、做”相结合。训练内容注重于政治教育,大抵分初步哲学知识、抗日民族统一战线、持久战、群众工作艺术(包括演讲、写作、音乐、宣传、戏剧、工作布置等)。此外,还有国际问题和时事分析等9门课程,分别由龙川上层人士和社会名流主讲。2月3日,广东省委宣传部长饶彰风(化名饶秋云)以《救亡时报》记者的身份给自教班学员作政治形势报告。报告着重阐述了汪精卫叛变的问题,特别强调要把反汪斗争发展成为广大群众反奸运动的任务。

自教班的领导权始终掌握在龙川县委手中。通过办班这一公开形式,使学员通过紧张学习和严格训练,掌握基本的群众工作艺术和军事技能,从而使不少人成为抗日救亡运动的骨干和各救亡团体的负责人。自教班有力地促进了龙川抗日救亡运动的发展,不仅使原有的一些抗日救亡团体,如各区、乡的农民抗日自卫协会、民运队、龙母青年抗日先锋队等有了坚强的领导骨干,而且还在全县范围内普遍成立了“读书会”“姐妹会”“民众夜校”“妇女识字班”等民众抗日救亡组织。自教班还利用标

语、传单、抗日战报、漫画、歌唱、演戏、街头演讲、报告会等形式,开展声势浩大、生动活泼的宣传活动,揭露日军的罪行,宣传国共合作和中共抗日主张与各项方针政策,从而激发民众的民族气概和爱国热情,坚定抗战必胜的信念。同时,在办班期间,不少学员通过学习,申请并被批准加入中国共产党,发展壮大了党组织。自教班的开办为龙川党组织的发展和抗日救亡运动的蓬勃开展起到了重要的促进作用,曾被誉为早期的“东江党校”。

《龙川日报》:中共抗日路线和政策的舆论阵地

1938年11月下旬,中共龙川县临工委通过龙川民众抗敌后援会,在莲塘小学召开了龙川青年保卫家乡座谈会。座谈会决定以民众抗敌后援会的名义主办《龙川日报》。1939年元旦,《龙川日报》创刊,社址初设老隆小学,后迁至老隆平民医院,由老隆循州印务书局承印(铅印),社长张克明(县委统战部长),总编辑黄杏文。该报名义上由国民党龙川民众抗敌后援会主办,其实际领导权掌握在中共龙川县委手中。县委对办报的指导方针是“坚持抗战反对投降,坚持团结反对分裂,坚持进步反对倒退”。《龙川日报》的任务在创刊号的发刊词中明确指出:报导抗战消息,传播战时文化;鼓励青年的积极性与创造性,把他们组织成一支强有力的先锋队伍;动员全体民众一致抗日,保家卫国。

《龙川日报》没有专职记者和通讯员,其电讯、新闻稿件主要来自收音机收听到的消息,同时转载各地报纸的部分新闻以及刊登各中共地下党组织送来的有关抗日斗争的消息等。东江特委、龙川县委领导人尹林平、饶彰风、李健行、张克明、魏南金等还专门为该报撰写社论、专论、特稿等。他们把中共对抗日的主张、方针,民族统一战线政策,以隐晦的笔法、清新的笔调融入在社论中,呈现给读者。黄杏文负责收录电讯、督印和日常编辑工作。此外,他还特地借来龙川“中山大学战地服务团”的发报机,为报社秘密收录新华社电讯消息。

经报社人员不懈努力,报纸办得颇具特色。辟有国内外电讯新闻、广东与龙川当地新闻以及社论、短论、短评、专刊、“民众”副刊、诗歌文艺等栏目,形式多样,很受欢迎。由于《龙川日报》抗战气氛浓郁,内容丰富,除在龙川发行外,还销售到毗邻的兴宁、五华、梅县以及河源、和平、连平等地,发行量在1000份以上。

《龙川日报》自1939年元旦创刊至同年5月28日停刊,共出版60期。虽然仅刊行了5个月,但在龙川县委的直接领导下,报道抗战消息,传播战时文化,增强了广大民众抗战必胜的信念,对龙川民众抗日救国工作起到了思想指导作用,成为唤起民众团结抗战、宣传中共抗日路线和政策的舆论阵地和揭露国民党顽固派破坏抗日与汉奸卖国行径的有力武器。

龙川青年抗日先锋队:宣传抗日救亡和提高民众军事素养两不误

“抗先”是抗日战争时期广东青年抗日先锋队的简称。1938年1月1日,在中国共产党领导下,由爱国进步青年团体组成了广东青年抗日先锋队。这支队伍从学生扩展到工人、农民,从城市走向农村,开展轰轰烈烈、扎扎实实的抗日宣传和组织活动,为把抗日救亡的火种散播到广东全省,为发展中国共产党的力量,做了大量工作。

1938年底,刘汝琛率“抗先”东江区队抵达龙川县老隆镇。12月13日,在老隆成立的“龙川青年保卫家乡座谈会工作委员会”(简称“工委会”),是龙川抗先队成立前的龙川青年抗日统一组织。工委会成员大部分是共产党员和进步青年,“抗先”东江区队通过这一机构具体实施宣传动员和组织建队工作。

1939年2月28日,龙川全县青年抗日统一组织———龙川青年抗日先锋队(简称龙川抗先队)在县城小学礼堂隆重举行成立大会。除县城青年外,各区乡青年组织代表及不少热血青年均赶来赴会。龙川抗先队下设三个区队:一区队,队长张其初;二区队,队长方云生;三区队,队长魏则鸣。总队部设在龙川县城,中共党员是各区队中的骨干成员。

龙川抗先队成立后,广泛团结全县青年知识分子、学生、农民、工人和妇女,在龙川县委统一领导下开展一系列抗日救亡工作。各区队组织当地宣传团体,利用各种宣传方式,激发民众的抗战热情。队员们利用寒暑假期间学校的教室,组织学生宣传队或服务队,举办乡村民众夜校、妇女儿童识字班,以提高民众文化水平;还开展各种形式的文化活动,以民众喜闻乐见的方式广泛深入宣传抗日救亡运动,如成立剧团、歌咏队、读报组与抗战知识讲座等,并发动民众捐款捐物慰问前方将士。一时间,龙川山村随处可听到《保卫中华》《在太行山上》《松花江上》《义勇军进行曲》《救亡进行曲》《全国总动员》《打回老家去》等慷慨嘹亮的歌声。

此外,龙川抗先队充分利用宣传活动,积极组织建立基层抗先队伍,并以此为契机,加强对各地农民自卫协会的指导。他们通过社训队、游击训练班等形式,组织广大龙川青年参加游击训练,获得军事技能,至1939年秋,龙川抗先队已经发展到3000人左右。龙川党组织从中发展了一批党员,并把这批党员培养成为中共地方党组织与人民军队的中坚力量。

实践社:以毛泽东著作《论持久战》的内容,编成“醒狮三阶段”

1938年10月间,龙川一中学生、登云进步青年郑风(郑子明),接受了党的教育和回乡开展抗日救亡运动的任务。郑风以登云、新圩通德小学为据点,发动郑强民(郑国英)、郑行、郑国兴、郑子华、郑子宏等当地进步青年参加,组织“读书会”学习《共产党宣言》《大众哲学》等。同时,由郑风把从梅县带回的一批宣传抗日救亡和毛泽东有关著述的进步书籍,分发给他们阅读和组织讨论,提高对抗日战争与中华民族统一战线的思想和认识水平。

1939年2月后,中共龙川县委在全县发展基层党组织。郑风入党后,肩负起领导登云地区抗日救亡运动的使命。他成功地利用党的抗日民族统一战线方针、政策,经国民党龙川当局批准,组织进步青年团体成立“实践社”(以毛泽东著作《实践论》为指导思想),其宗旨是:抗日救国,追求进步;实践真理,传播真理。

实践社成员先后多次深入乡村、圩镇,以各种形式开展抗日救亡活动。在乡村人员来往密集的地方,张贴有关抗日战讯的墙报,开办农民夜校读书班,教唱抗日歌曲、演白话剧;在街圩、农村醒目之处的墙壁上,书写抗日标语、口号和绘制抗日宣传画。

值得一提的是,实践社成员组织了当地民众喜闻乐见的“舞狮子”活动,以进行抗日救亡宣传。具体做法是,将民间舞狮方式加以创新,以毛泽东著作《论持久战》的内容,编成“醒狮三阶段”(寓意全民抗战的三阶段———退却、相持、进攻),宣传抗战胜利最后一定属于中国。醒狮的另一表演形式,是寓意中国等反法西斯同盟国必胜,日本等法西斯国家必败,演出场面较大的“国际狮”。由于醒狮三阶段和国际狮的思想内容,易与舞狮艺术形式紧密结合,通俗易懂,加上表演时辅以锣鼓、铙钹助兴,更加使人情绪激昂,提高了民众对国内、国际形势的认识,增强了抗战和反法西斯斗争必胜的信心。

1940年下半年,国民党当局加强了反共反人民的各种活动。与此同时,国民党顽固派出于对共产党领导的八路军、新四军等抗日军队在抗战中不断取得胜利和发展壮大的敌视与恐惧,在1941年掀起反共高潮。为适应抗日斗争形势发展的需要,“实践社”易名为“海燕歌剧团”,继续开展抗日救亡宣传活动。“实践社”“海燕歌剧团”成员,经抗日宣传活动的锻炼,绝大多数参加了解放战争时期的武装斗争,并成为各级游击武装队伍的指挥员。

后东特委:抗战进入战略相持阶段后领导龙川革命斗争的坚强堡垒

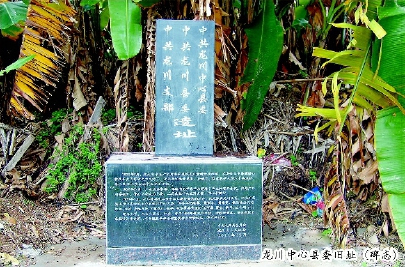

龙川地处东江上游,是东江抗日的大后方。1940年12月中共粤北省委成立后,委派中共西江特委副书记兼宣传部长梁威林到龙川,于1941年2月在老隆水贝组建中共东江后方特别委员会(简称后东特委)。

后东特委成立后,积极贯彻执行中共中央的指示,在龙川为各县党组织骨干举办各级各类学习训练班,指导龙川党组织开展更广泛的学习训练活动。与此同时,龙川县委在特委指导下,在龙母、黎咀举办区级干部学习班,进行形势、党史和党的性质、任务教育。1942年5月,中共粤北省委遭到国民党当局破坏。中共中央南方局指示南方各级党组织暂停组织活动,要求党员社会职业化。为此,后东特委对龙川的300多名党员采取异地分散隐蔽或调往抗日前线工作。在国民党反共高潮的严重干扰下,根据上级“精干隐蔽,积蓄力量,长期埋伏,等待时机”的指示,我党在龙川公开、半公开的党组织被迫转入地下。

龙川各地党组织虽处于分散隐蔽状态,但在后东特委指导下,坚持“有理、有利、有节”的合法斗争,收到了良好效果,保护了民众利益,成为抗日战争进入战略相持阶段后领导龙川革命斗争的坚强堡垒。

同时,随着抗日战争后期粤北沦陷,国民党广东省政府机关分别搬迁到龙川县城、老隆和黎咀办公。尤其是老隆,乃东江上游重镇,势扼粤东、赣南,为水陆交通要冲,战略地位重要,商业繁盛。后东特派员选派党员骨干从事经商活动以解决经济给养。如调任和平县特派员的钟俊贤返回老隆开商号——元顺索麻店,他当老板,伙计为地下党员,该店实际是后东特委的秘密交通联络站。为做好隐蔽工作,后东特派员指示龙川党组织,发动党员以社会上各种职业和合法地位作掩护,隐蔽开展地下活动。在老隆,张修开“新观明”旅店,丘培林开缝纫店,王晓开“裕泰行”西药店,侯向明、余庚运分别经营青年书店、华丰商店,均为党的联络点。还有黄用舒以振兴家乡水贝产业为名,发动黄姓家族、进步人士等支持,带头捐款筹划资金,在黄氏大宗祠开办“星光染织厂”,既为特委解决经济给养,又成为特委机关驻地。梁威林、饶璜湘、钟俊贤、蓝训才等人经常在这里研究工作。此外,尚有数十名党的骨干扎根于广大农村,以教书职业为掩护开展抗日救亡和党的秘密工作活动。

在后东特委的具体指导下,龙川地下党组织结合当地实际,派出一批骨干分子跻身于国民党各级政权机关和部门,并逐渐担任重要职务。曾先后担任过乡长的有9人、担任过保长的有10多人、担任过区长和县参议员的有1人,他们均以“白皮红心”的面目出现,在各自任职的乡村建立白皮红心革命的“两面政权”,为特委和龙川地下党组织开展各种革命活动创造了有利条件。

与此同时,梁威林在登云主持“马列主义学习班”,指导龙川党组织采取依靠进步力量、团结争取中间势力、分化孤立顽固派的方法,切实做好统战工作,完成营送香港文化精英和爱国民主人士经老隆到韶关的艰巨任务,并积极开展学校青年学生抗日救亡运动。抗日战争后期,中共龙川党组织还依据特委指示精神,率先在龙川南部地区恢复了部分党组织活动和开展了局部地区的武装斗争。

1944年冬,中共龙川党组织逐渐恢复,到1945年日本投降前夕,全县党组织基本健全,并积极准备开展武装斗争。

龙川县抗日自卫大队第一中队:由中共秘密掌握的抗日武装

后东特委在龙川坚持革命斗争活动长达数年之久,广泛深入地开展了抗日救亡运动,组织抗日武装力量,充分发挥了抗日大后方的作用,同时还为发展壮大龙川党组织培养了一大批干部,使之成长为解放战争时期开展游击武装斗争的骨干力量。

1944年,广东韶关沦陷后,国民党广东省政府搬迁至龙川。当时,龙川既无国民党正规军队驻防,也缺乏较强的地方武装队伍。在这国难当头、地方危难之时,后东特委与中共龙川党组织广泛开展抗日民族统一战线工作,通过中共地下党员黄用舒老隆区长的公开身份和社会关系,积极协助国民党龙川当局筹划当前保卫家乡的应急事项。

黄用舒与一区党员黄居秋、刘振光、黄仕标、黄克强、蓝展等磋商后,大家一致认为:利用这合法时机建立一支由中共秘密掌握的抗日武装,既能公开广泛动员民众抗日,又有利于掩护党的地下活动。1945年春,在黄用舒主持下,正式成立了“龙川县抗日自卫大队第一中队”,中队部驻地莲塘乡鲤仔塘村蓝氏宗祠。委任黄克强为中队长,曹超平(中共地下党员,和平县人)为特务长,全队共64人。

中队成立后,为提高中队人员军事素质和实战能力,立即在蓝氏宗祠等地进行军事训练。每日三操两讲。军事训练以队列、刺杀、瞄准射击、利用地形地物等为主,兼讲授游击战术;政治课主讲当前世界反法西斯战争形势和日本法西斯必将最后覆灭的前景,以鼓舞士气、保家卫国。同时大力宣传苏联红军反攻胜利,八路军、新四军、东江纵队的战绩,每晚教唱抗战歌曲等。此外,该中队还组织鲤仔塘村青壮年30余人维持社会治安,防止奸细破坏活动,确保训练正常进行。

1945年5月,侵华日军占领河源县城,战火已燃到了龙川家门口,一中队立即开赴抗日前线,阻击敌人。莲塘乡党支部(1944年冬已恢复组织活动)动员鲤仔塘、鸭麻坑等地民众列队欢送一中队踏上征程,前往河源柳城牛脊背阵地布防。

一中队抵达阵地后,日夜赶挖战壕、筑工事,露宿山头,随时准备迎击来犯日军。守备数日后,日军已成强弩之末,只得从灯塔经顺天往大湖退却。为防日军由大湖经船塘进军老隆,一中队又奉命连夜兼程赶至义都上猴岭与龙(川)和(平)河(源)边境的务礼坑、增坑、宋洞村的抗日自卫队汇合,进行防守。8月15日,日本无条件投降。一中队全体人员欢呼抗日胜利。后来这支队伍成为解放战争时期创建的人民游击武装力量的骨干。(张蓝之朱光进涵智)

微信“扫一扫”添加“学习大国”

微信“扫一扫”添加“人民党建云”