金滿樓

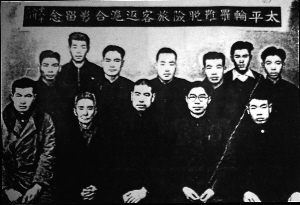

太平輪海難部分幸存者合影

一九四九年的上海黃浦江碼頭

太平輪遇難旅客紀念碑

對於舊時代的中國人來說,1949年無疑是一個大變局的年代。從上年秋天開始,遼沈、淮海、平津三大戰役相繼拉開戰幕,在短短幾個月時間裡,國民黨上百萬精銳部隊灰飛煙滅。這年的元旦剛過,挾淮海之勝威的解放軍再度集結重兵於長江北岸,兵鋒凌厲,劍指南京。在匆忙任命陳誠為台灣省主席兼警備總司令后,蔣介石於1月21日宣布“下野”。至此,中國大勢已不再有懸念。

百萬人潮入台灣

隱約可聞的隆隆炮聲中,昔日燈紅酒綠、醉生夢死的上海灘也陷入了前所未有的躁動。隨戰爭而來的,是一股規模浩大的難民潮,一些對新政權感到恐懼的昔日舊官吏、公務人員、資本家、富商等人群紛紛雲集上海,以圖跟隨國民黨政權繼續前往台灣。這段時間裡,如電影《滾滾紅塵》中的逃難故事每天都在上海的碼頭重復上演。

由於台灣與大陸隔海相望,當時遷台的途徑主要以海運與空運為主。不過,由於飛機數量及運量有限,加之票價高昂且受天氣等各方面因素影響,海運成為前往台灣的最主要渠道。在南京被攻佔前,上海成為遷台人員的主要集散地,當時來往於滬台之間的輪船公司有中聯、中興、民生、舟山、太古、大通、招商局等十余家,輪船更是高達五十余艘。

輪船雖然達到前所未有的高數,但在幾十萬、上百萬想涌入台灣的難民潮面前仍是杯水車薪,一票難求。據轉進遷台的青年軍賈貞齋回憶,最緊張時,他帶著部隊到達黃埔碼頭,看到碼頭上已是人聲鼎沸,士兵、軍眷、難民擠在一起,人們爭先恐后搭船逃離上海,整個碼頭猶如人間地獄。……為了擠上船,許多人冒險企圖攀爬上船,結果像餃子下鍋一樣,由船舷落入海中,真悲慘!……

另一位青年軍尤懷賢也說,當時上海已是亂成一團,黃浦江沿岸擠滿了人和代運物資,多少人因搶搭船掉落黃浦江被淹死,造成妻離子散、骨肉分離的悲劇。誰也管不了,人命如螻蟻般的難民潮。因為他們系部隊性質,所以能驅散人潮順利登船。

還有人回憶,當時上海碼頭亂七八糟的停放著數千輛被拋棄的汽車,上海也是滿街都在出賣家具、舊物,平常一部需要上千銀元的《三希堂法帖》,這時50銀元就能得手。至於線裝的大部頭《二十四史》,那不是按部賣而是論斤稱了。

喧囂的逃難潮中,“太平輪”只是其中一艘。據生還者之一李述文回憶,他當時是山西公務員逃難團中的一員,在1948年冬太原被包圍前逃了出來。一行百多人一路逃亡,最終趕到上海。登上“太平輪”后,他們發現這“不是裝人的船”,貨艙擠得“像豬舍一樣”,彌漫著酸腐氣味,令人陣陣作嘔。盡管如此,他們仍為自己能夠登船而感到慶幸。

亂世當中,人的命運仿佛冥冥中自有天注定,登船未必幸運,不登船也未必不走運。在當時情況下,很多人是通過關系或塞金條才得以偷偷上船,而有些人則是碰巧,如國立音樂學院院長吳柏超為學校遷台選址而想搭乘“太平輪”去台灣,但他趕到碼頭時船已滿載,正當他想轉身離去時,船上原本相識的三副把他叫住並將自己艙位讓給了他,結果一去不回。

也有另外一些人因為各種原因而沒有坐上“死亡之輪”,如國民黨四平市書記長梁肅戎因剛出生的二女兒發燒而放棄登船,同行好友家眷二十多人也一起退了船票,結果逃過一難。后來的學者、當時還在幼年的鄭培凱,他們全家買好了1月27日的“太平輪”船票,因為鄭培凱吐奶,家人於是退了船票改乘飛機。星雲大師也曾說,“我因為時間匆促,趕不及搭上那班輪船,而幸免一劫。”在大師看來,這就是因緣。

不了了之的賠償

海難消息傳出后,“太平輪”所屬的中聯公司大股東周曹裔家被數百名受難者家屬包圍,憤怒的人群涌入房中,搗爛了所有的家具、擺設,還有公司的大門、辦公設備、玻璃窗也全被砸碎。但這一切,並不能挽回近千人的生命。

據上海檔案館的檔案顯示,“太平輪”受難者家屬在事發后立即成立了“太平輪被難旅客家屬善后委員會”,負責與中聯公司談判賠償事宜。后來,這些人被中聯公司安排在吳宮飯店並負擔一切費用,每人發放米15石。在通貨膨脹劇烈、經濟接近崩潰的1949年,大米或許比所謂紙幣更加實惠。

由於雙方無法達成和解共識,416位登記在冊的罹難者家屬推選齊杰臣、呂谷凡、楊洪釗等人為代表將中聯公司告上法庭,並提出了四項要求:一、追究刑事責任﹔二、保障被難家屬的損害賠償﹔三、責令中聯公司從速辦理撫恤與賠償﹔四、扣押中聯企業名下的輪船,包括曾為蔣介石座船的華聯輪。

事后,上海地方法院判決中聯公司進行賠償,但在天文數字般的賠償金額下,連同“太平輪”的投保公司(上海華泰保險)也全部倒閉。據1949年2月23日《台灣新生報》的報道,中聯公司曾於2月22日后在台北發放臨時救濟金,每個受難者家屬可領金圓券1萬元,折合台幣35萬元。《時與潮》總編輯鄧蓮溪之子鄧平回憶,當年他們確實領到了補償金,但金額不高,家中生計全部落在母親身上。

在1949年那樣一個時局劇烈變動的年代,“太平輪”的悲劇或許只是其中一個小插曲。類似的事件,並不止“太平輪”一例,如一個多月前被炸沉的“江亞輪”,遇難人數更是高達三千余人,所謂后事,無非湮滅在亂世塵煙之中。就在“太平輪”沉沒的4天后,北平宣布和平解放,平津戰役劃上句號。四個月后,上海全境解放。江山代謝,戰亂流離,賠償一事最終不了了之。

“太平輪”海難事件后,因為訴訟未結的緣故,中聯公司旗下的另兩艘輪船也被鐵鏈鎖在高雄港,最后全部鏽爛。事實上,除了那些悲憤的受難者家屬,當時也不再有人去關注這樣一艘沉入海底的舊輪船。時至今日,“太平輪”(如果它還在的話)仍舊沉睡在舟山海域白節山附近的海底,與之隔海相望的,大概隻剩下基隆港於1951年豎立的“太平輪遇難旅客紀念碑”(於右任題字),或許還能喚起人們的一點記憶。

生還者后事如何

逝者已逝,幸存者還得繼續前行。在所有幸存者中,原國防部參謀少校葛克大概是最知名的一位。在這場海難中,他失去了自己的妻兒家小,隻剩下孑然一身,繼續求存。1949年后,葛克仍在台灣軍中服役,后遇上同樣在“太平輪”上失去親人的袁家姞(其父袁家藝為袁世凱之孫,於這次事件中罹難),兩人結婚生子,共度余生。

36位幸存者中,台北的王兆蘭是最年輕的一位。當“太平輪”傾覆時,她用力抓住弟弟和妹妹的手,事后多年,她仍清楚記得母親跟她說的最后一句話:“帶好弟弟、妹妹!”但是,隻有她一人獲救,母親、弟弟、妹妹均被海浪卷走。事后,父親把她接回了台北,在很長一段時間裡,她把當年的故事與傷痛深深埋在了心裡,近年來才有所披露。

最具傳奇色彩的生還者大概是葉倫明,他在被救后徑直送回了上海。兩岸隔絕后,葉與在台灣的妻子、兄弟斷了音訊,1980年才得以獲准去香港定居。葉倫明體魄強健過人,他不僅通過了這次海難的生死考驗,而且在之后幾十年中都不曾看過醫生。到香港后,葉倫明經常參加腳踏車、游泳、慢跑“鐵人三項”比賽並曾獲得冠軍,是香港知名度很高的馬拉鬆選手並拍攝過許多公益廣告。但是,葉倫明在香港的境遇並不見佳而且之后始終未婚。

上海的徐瑞娣,其父親當年是“太平輪”船員,海難發生時,她隻有三四歲,“隻依稀記得跟母親到碼頭送父親。從此再也見不到了。”1949年后,徐瑞娣母女仍留在上海,“后來為了生活,母親改嫁,也很少再說起父親和太平輪。”

如今聞名華人界的著名神探李昌鈺,其父李浩民也在這場海難中遇難。當年,其長兄甚至雇了飛機去失事海域上空盤旋尋找,但茫茫大海,毫無所得。父親的罹難加上局勢的變幻,原本富甲一方的李家最終迅速敗落,為張羅兒女的學費、生活費,李昌鈺的母親也不得不出門奔波謀職。多年后,李昌鈺曾感慨地說,“如果不是太平輪事件,父親過世,我后來不會去念警校,也不會走上刑事鑒識這條路,也許就與父親一樣選擇當一名商人吧。”原來,李昌鈺最初考上海洋大學,但因為發現中央警官學校免收學費並倒貼生活補助,於是改而選擇從警之路。

經此海難,生還者及其受難者家屬境遇坎坷,“太平輪”的股東們也同樣不好過,台灣知名電視主持人蔡康永的父親即為其中之一。蔡康永曾在一篇名為《我家的鐵達尼》的文章中說,在“太平輪”上遭難的乘客,人數之多,牽連之廣,無論再怎麼樣的賠償都不可能讓家屬滿意。官司始終無法解決,公司旗下的另外兩艘輪船,最終全部鏽爛,成為廢鐵。所謂“我們的輪船”,從此全部跟我們無關了。

“太平輪”海難只是時局劇烈變動下的一個不諧插曲,在1949年這樣一個歷史轉折口,在這場近代歷史罕見的人員大遷徙中,類似的生離死別何止百萬。據台灣學者林桶法的統計,1949年前后遷台的人數大約在120萬左右(而不是之前所認為的200萬),其中公務人員與一般民眾約60萬人,另一半則是軍隊。這些人來到台灣后,佔到台灣總人口(800余萬人)的七分之一。可以想象,在每個遷台人員的身上,恐怕都蘊含著各種驚險離奇乃至終生難忘的傷痛故事,“逃難”二字,或已深深的烙在了他們下半生的人生記憶之中。