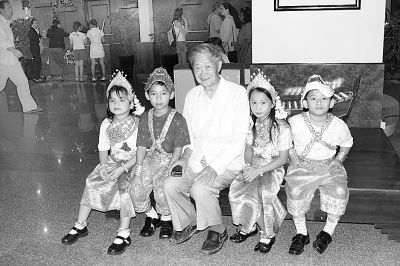

羅哲文和柬埔寨小演員在一起。

羅哲文在吳哥窟寺廟前拍攝石階雕刻。(照片由劉爍提供)

這是一個平易近人、和藹可親的小老頭兒。看那精氣神兒,你根本不敢相信,這是一位八十多歲的老人,你更不敢相信,八十多歲的他,全年有一半時間在天上飛來飛去,為中國古建筑方面的事務奔忙。他就是世界聞名的文物古建筑大師——羅哲文。朋友和同事都尊稱他“羅公”。這不光是因為先生年高德劭、為人謙和質朴,更是因為大家都景仰他在中國古建筑事業中所作出的無法替代的貢獻。他已仙逝一周年,可人們都感覺到他無處不在。

近距離感受大師風范

以前,我對羅公的了解跟其他人差不多,隻知道他是梁思成、林徽因的弟子,是首倡修復中國古長城的學者。他親歷我國百座寺院的考察和修繕,還為大運河申遺四處奔走……羅公對世界文化遺產同樣十分關注,他考察過世界上許多國家的文化遺產。他心儀已久的是世界建筑史上的兩大奇觀:一個是印度的那爛陀,另一個是柬埔寨的吳哥窟。

柬埔寨的古寺廟裡,有一批天津大學的古建專家在那裡搞修繕工作,他很想到那裡去看看。就這樣,在羅公的倡議和帶領下,中國文物學會劉煒、段國強、田村幾位專家經過周密籌劃,組成赴柬埔寨考察工作小組,於2007年12月中旬前往柬埔寨暹粒吳哥窟、金邊考察。機緣湊巧,我有幸成為考察小組成員隨行,有機會近距離地接觸羅公,感受大師的風范。

作為古建筑學專家,羅公盡管修了一輩子中國廟,但參觀考察暹粒的著名寺廟吳哥寺、巴戎寺、塔布隆寺、女王宮等十幾座寺廟,仍然興趣盎然。他站在吳哥寺廟前時,深深被吳哥寺廟群的輝煌壯美所震撼,他說大大“超出了想象”。在吳哥窟,羅公一再強調:這不是什麼“窟”,而是一座輝煌的城,是一個時代創造的獨一無二的文明。他還說,將吳哥寺蓮花圖案印在國旗上,作為國家的象征,說明了吳哥窟在柬埔寨人民心目中的地位,也說明了人民對它的敬愛程度。羅公身挂大小兩部相機,不停地攀登在巨石之上,跳躍在散落滿地的大小磚石之間,邊考察邊拍照邊討論,記錄著所到之處的景象,建筑、浮雕、石柱、門楣、壁畫……在廢墟中尋找吳哥帝國時期的政治、經濟、文化、外交、宗教的痕跡,以判斷其對社會的作用和影響,和大家一起討論、解讀吳哥寺廟群中發現的古代文明與中國文明、與歐洲文明發展的比較,讓我這個非文物工作者也能參與其中,受到教育。面對著這樣一個像上滿了發條的“工作狂”,我們怎能相信,羅公已經83歲了呢?見了羅公的精神狀態和身體狀態,對他在修繕布達拉宮期間十年跑了十趟拉薩,就不會感到有什麼奇怪的了。

柬埔寨久經戰亂,百廢待興,對吳哥窟等古建筑的修繕,無論是經濟力量還是技術力量,都嚴重不足。上世紀九十年代初,柬埔寨要求聯合國援助修建。以“拯救吳哥古跡”為目的的援柬工作隊,由法國、日本、美國、德國等十幾個國家組成。從2000年3月起,中國也參與進來,開始無償援助吳哥周薩神廟的修繕工程。

周薩神廟的修繕是羅公心系已久的工程,也是這次到柬最重要的考察項目。此時中國援建周薩神廟的項目已經進行了7年,天津大學建筑學院承接修繕任務。周薩神廟共有9座單體建筑,在吳哥寺廟群中建筑規模不算大,但風化毀壞程度嚴重,需要修繕的項目很多。羅公的到來,讓來自天津大學的青年學者十分興奮,他們遠在國外工作,竟能見到仰慕已久的古建大師,真是喜出望外。他們有一系列工作要匯報,一大堆問題要請教,這種向大師請教的機會,可是萬萬不能錯過的。於是,羅公樂呵呵地修改行程,專門用一天的時間考察周薩神廟,跟天津大學的青年專家們認真交換意見,毫無保留地傳授古建學問。我們在周薩神廟看到,經過修復的地方明顯不同於原建筑磚石的顏色,羅公介紹說:我國普遍使用“修舊如舊”的方式。這種方式的效果是,經過修繕的地方新與舊渾然一體,人們難辨真假,好像都是舊的。歐洲的修繕辦法,是將修繕之處與原來的古物明顯地區分開來,便於人們識別出真正的古跡。

羅公很關心天津大學的年輕人在柬埔寨的生活,看著他們在烈日暴晒下變得很黑的膚色,羅公一副心疼的表情,他詢問一些生活細節,問寒問暖,再三叮囑他們要照顧好自己。希望他們克服氣候炎熱潮濕、虫蚊叮咬、工作條件差等諸多困難,充分利用在柬埔寨工作的大好機會,增長實踐經驗,搞好跟各國古建專家的交流,學到真本事,圓滿完成任務,為祖國爭光。

跟隨著羅公的腳步,我們來到吳哥最大的寺廟之一的聖劍寺,穿過大大小小的門洞和亂石廢墟,突然,眼前出現一座有羅馬式磚石柱的兩層樓建筑。羅公看到十分欣喜,像發現了珍寶。羅公說:在接觸到的史料中,還沒有發現在八九百年前東南亞這個地區有樓閣式磚石結構建筑的記載,眼前的這座樓,應該是我們視線中的空白。當時,正是下午3時左右,烈日當頭,酷熱不已,羅公“命令”大家不走了,停下來等待光線進行拍攝。一撥撥游客從我們身邊走過,總有疑惑不解的人回頭看看,這些人站在太陽底下不停地擦汗,要干什麼呢?一個多小時過去,夕陽為這座建筑披上一層金光。這時,羅公說,可以拍攝了。於是,大家立即抱起相機,“噼噼啪啪”一陣快門響。拍攝工作一直持續到太陽落山。后來查閱資料得知,這個建筑是個圖書館遺址,原來聖劍寺是用於拜神和學習的中心場所。

12月的吳哥為少雨的旱季,雖是柬埔寨的涼爽季節,可白天的氣溫仍在三十七八度。人待在哪裡都是燥熱難耐、汗流浹背。我們一行從天寒地凍的北京直飛暹粒,一下飛機就受到當地熱浪襲擊,大家擔心羅公的身體在這樣艱苦的條件下工作是否吃得消,幾天過后,我們發現羅公精神矍鑠、體力充沛,盡管每天在廢墟中爬上爬下,十分辛苦,比起我們,羅公路走得最多、廟爬得最高。這也許就是當年羅公騎著毛驢跟隨梁思成先生行走在深山僻壤,考察保護文物古跡練就的功底吧。欽敬之余,我為羅公拍下近百張工作照片。2010年,舒乙先生為羅公編輯出版了一部書《文物古建守望者——羅哲文從藝70年》,把羅公定位為“文物古建守望者”,這實在是太到位了,他就是一個虔誠的守望者啊。這本書的封面照片,就採用了我為羅公在大吳哥寺前的照片。見到了這部大書的封面,十分激動,能及時記錄下羅公沉醉在一堆古跡中的神情,我深感榮幸。

|