2013年11月21日08:19 來源:人民網-人民日報

|

|

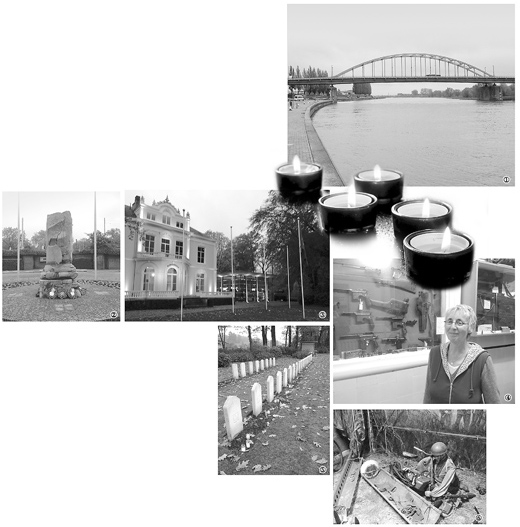

圖①:遠眺阿納姆市的約翰·弗雷斯特大橋。 |

在中國軍事愛好者眼中,阿納姆或許比一些荷蘭的大城市都更著名。那場發生於1944年、被稱為人類戰爭史上最大規模的空降作戰行動的“市場花園行動”,讓這座城市被歷史銘記

1944年6月6日,盟軍成功登陸諾曼底開辟第二戰場后,樂觀的情緒逐漸在盟軍內部蔓延。一向以謹慎著稱的英軍統師蒙哥馬利元帥策劃了代號為“市場花園行動”的大膽計劃。根據這一計劃,盟軍將奪取跨越萊茵河、瓦爾河等河流上的一系列重要橋梁,隨后從荷蘭直插德國腹地,進而實現在1944年聖誕節前結束歐洲戰場作戰的目標。

1944年9月17日,美英空軍幾乎動用了自己的全部家當,發動了這一人類戰爭史上最大規模的空降作戰行動。然而,由於情報失誤,戰場的情勢似乎從一開始就向德國傾斜。負責奪取阿納姆大橋的英國第一空降師和波蘭傘兵旅損失最為慘重。英軍第一空降師隻有不到2000人突圍成功。該師一位戰地指揮官望著阿納姆大橋哀嘆道:“那座橋對我們來說太遙遠了!”

二戰后,憑借《遙遠的橋》《兄弟連》等書籍和影視作品,阿納姆和那座在盟軍眼中遙遠得無法企及的阿納姆大橋被廣為人知。

近日,本報記者走訪了阿納姆,探訪二戰遺跡,感受戰爭的殘酷、和平的寶貴。

一座“太遙遠”的橋,讓盟軍90%的勝利化為烏有

阿納姆是荷蘭東部重鎮,萊茵河在城市中蜿蜒而過。根據當地老人介紹,二戰時期的阿納姆有兩座橫跨萊茵河的大橋,其中一座能通行載重車輛的公路橋是那次戰役中雙方爭奪的焦點。“市場花園行動”中,盟軍意圖奪取從埃因霍溫到阿納姆的公路橋共計5座。

美國著名電視劇《兄弟連》講述了這段歷史。美國101空降師的官兵降落在埃因霍溫,最初行動一直很順利,但英國第一空降師空降在阿納姆附近,欲佔領阿納姆公路橋,卻遭到駐守的德國黨衛軍裝甲師的猛烈進攻。

最終,盟軍佔領了其他4座橋,按照蒙哥馬利的說法盟軍贏得了90%的勝利,但阿納姆公路橋是荷蘭東部最重要的渡口,不能奪取並守住它,盟軍解放荷蘭、包抄齊格菲防線、躍進德國魯爾工業區的戰略構想就不能實現。時任盟軍第一空降集團軍副司令的弗雷德裡克·布朗寧中將在行動期間便擔憂地說道:“我們可能是要前往一座過於遙遠的橋了。”

果然一語成讖,英軍第一空降師傘兵團第二營在約翰·弗羅斯特中校率領下奪取該橋北入口之后不久,便遭到了德軍的反扑。600余名傘兵在阻擋了德軍三天兩夜之后,發出最后一封“彈盡糧絕,神佑吾王”的電報后,同德軍展開白刃戰,最終全軍覆沒。他們拼死保護的橋也沒有保存下來。后來,為防止德軍利用該橋,美國空軍將其炸毀。

戰后,荷蘭人在原址復原架設了該橋,大橋的北入口依然保持著二戰時的滄桑風貌。如今,走在大橋的步行樓梯和人行道上,看著北入口兩邊的橋頭堡,依然可以感受到當年戰爭的血雨腥風。1977年,為紀念指揮官約翰·弗羅斯特在戰斗中表現出的騎士精神,該橋被命名為約翰·弗雷斯特大橋,他的名字被銘刻在傘兵們曾經堅守的北入口附近的一塊銅碑上,碑文寫著“謹以約翰·弗雷斯特命名此橋,以紀念其領導的士兵們為爭取自由所做的貢獻。”

大橋北入口附近有一個阿納姆戰役信息中心,該中心的講解員對本報記者介紹,發生在橋上的戰斗持續了3天,起初荷蘭人以為自己很快就要被解放了,他們興奮地幫助盟軍,但隨后迎來的是血腥的戰斗,上百名當地平民遇難,但是他們還是無畏地幫助受傷的士兵,並為盟軍士兵提供掩護。德軍雖然取得了那場戰爭的勝利,但同樣損失慘重。講解員指著信息中心四面的牆,牆上張貼著英軍、德軍、美軍、波蘭軍以及當地平民經歷者的口述,似乎希望通過最客觀的角度向來訪者訴說這段歷史。

“我比任何時候都更懼怕夜晚,我們被敵人徹底包圍……但經過3天毫不停歇的戰斗,我們依然活著……”這是一位英軍幸存者的口述。

一位當地幸存者講道,“我和母親、哥哥、姐姐在從教堂回家的路上尋找避難場所,結果一發炮彈就在我們身邊爆炸,哥哥被炸死了,他的尸體在那裡躺了好長時間。”

“到處都是殘肢和尸首,他們也都是年輕人,實在是太可怕了。”一位德軍幸存者這樣說道。

二戰后,英國、美國、波蘭等國的老兵協會每年都會來阿納姆市舉行紀念活動。在大橋北部的入口處,聳立著阿納姆戰役紀念碑,那是一塊在此次戰役中破損的石柱,整個柱子上隻銘刻了“1944年9月”幾個字,紀念碑四周,被各個老兵協會的花圈所包圍。

戰役中那些感人至深的故事,成為影視創作的源泉

阿納姆以西8千米的歐斯特貝克鎮,是英國第一空降師著陸地,鎮西側的一座19世紀的哈特施坦因賓館被臨時改建成師部所在地。在9天的堅守中,英軍表現出大無畏的精神,雖然最終被迫撤退,但該師天馬騎士的徽章依然給當地人留下了深刻印象。現在的歐斯特貝克鎮,依然四處可見天馬騎士的徽章和旗幟。當初那個在戰火中殘缺不全的賓館,現在也成為阿納姆空降博物館的所在地。

每天都有來自世界各地的游客來此參觀,其中不時能看到一些拄著拐杖的老人,他們還為博物館附近的紀念碑敬獻鮮花。看著這些老人,記者忽然想起了在博物館看到的一個故事——德軍向一個地下酒窖投擲了一枚手雷,隱蔽在其中的英軍士兵則用身體護住了躲在酒窖裡的荷蘭婦女,這名士兵犧牲了。戰后,這位婦女和他的親人每年都會來到博物館,在這位士兵的墓前致敬哀悼,這是在戰爭中英荷兩國人民用鮮血和生命譜寫的友誼之歌。

同樣感人至深的還有盟軍間的同志情誼,《兄弟連》中一段美國士兵在荷蘭救助被圍困的英軍士兵的情節就發生在這裡:美軍空降兵拼死實施“天馬行動”,將這些圍困在阿納姆的英軍傘兵兄弟拯救出來,他們也結成至死不渝的兄弟。

博物館中陳列著大量英國老兵捐獻的勛章,他們為這場戰役付出鮮血乃至生命,並獲得了英國乃至世界的認可和尊敬,雖然戰斗最終以撤退告終,但他們在國內依然受到了英雄般的歡迎。

博物館的四周,擺放了當時英軍的一些大炮和坦克,來這裡參觀的孩子們似乎對這些更感興趣,快樂地在坦克、大炮之間跑來跑去,在他們看來,戰爭是一件驚險刺激的游戲。

博物館的底層,是對那場戰役的模擬戰場,游客將扮演盟軍士兵的角色,經歷從戰前動員、登機、跳傘、戰斗到撤退的全過程,呼嘯的子彈聲、炮彈的爆炸聲,以及傷兵病員的哀嚎聲充斥著戰場,外加上博物館選用黑夜來表現戰爭,更給人以壓迫感和驚悚感。而倒在陣地上的士兵和平民的尸體模型仿佛警告世人,戰爭從來就不是一場游戲。

| 下一頁 |

| 相關專題 |

| · 熱點·視點·觀點 |

微信“掃一掃”添加“學習微平台”