錢江

梁山道上說水滸英雄好漢

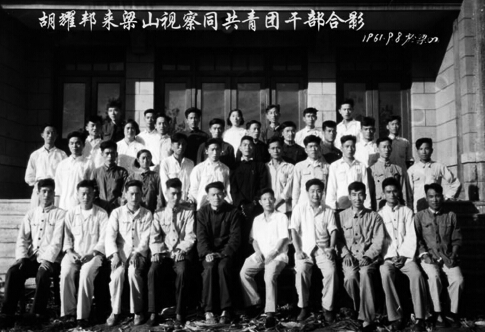

1961年9月8日,胡耀邦(前排右五)到梁山縣視察時同共青團干部合影

離開金鄉,胡耀邦於9月7日晚到達梁山縣。山東省委副書記劉秉琳、菏澤地委書記狄生聞訊前來陪同胡耀邦。見面以后,胡耀邦說:“當前正值‘三秋’農忙季節,農民需要你們領導,要安排好農民生活,我隻需一位縣委領導陪同活動就可以了。”此后幾天,主要是梁山縣委副書記吳覺、共青團山東省委書記林萍、菏澤團地委書記張梅林陪同胡耀邦考察。

9月8日上午,胡耀邦參加梁山部分公社黨委書記,縣直農業、糧食部門的負責人,以及共青團干部座談,聽取糧食征購和農民生活情況匯報。

這在當時是個敏感話題,眾人不敢多言。胡耀邦有感而發:“同志們還怕‘反右’嗎?不要怕,說實話我保証沒有人敢打棍子、扣帽子、裝袋子!我告訴大家,黨中央有指示,現在就要開始為錯劃‘右派’甄別平反摘帽!”他一邊說著,一邊把手頭的一本書蓋上頭頂,隨后又拿下來,會場上出現了笑聲。事后看來,胡耀邦這話說得太早了。

會議氣氛由此活躍起來,有人說了一聲“胡書記”,要開口講話了。胡耀邦插了一句:“請同志們不要叫我‘胡書記’,共青團不興喊職務,大家都叫我‘耀邦’或‘耀邦同志’,彼此多親切啊!”

梁山縣委副書記吳覺為胡耀邦介紹與會人員,說到拳鋪公社黨委書記朱士江、班鳩店公社黨委書記馬玉振時,胡耀邦連稱:“幸會!幸會!”他說:“你們拳鋪是《水滸傳》中朱貴賣酒的地方,實際是‘上梁山’的聯絡點。班鳩店是程咬金的家鄉,程咬金是唐朝開國名將、魯國公,也是大英雄。真是梁山英雄地,自古多英雄!”

接下來,胡耀邦認真聽取發言。聽到一個公社書記說獲得了糧食高產的時候,他質疑:“你們公社的糧食產量有這麼高嗎?當領導要掌握實情,不要受騙,更不能騙人!”

座談發言逐漸熱烈,大家終於如實說出了此地購了過頭糧,許多農民挨餓的情況。胡耀邦不時點頭,時而長嘆。

下午,胡耀邦游覽梁山寨遺址。他對《水滸傳》很熟悉,游覽中一路講了許多水滸英雄的傳說。來到黑風口時,胡耀邦說:“這就是李逵把守的險要關口?風好大啊!傳說‘無風三尺浪,有風刮掉頭!’”

走到梁孝王墓坑時,胡耀邦說:“這個帝王墓坑與梁山的來歷有關。梁山本名良山,西漢時梁孝王常在良山北麓打獵,后葬於此,良山由此改名梁山。”

胡耀邦還稱贊說:“梁山大名鼎鼎,一部《水滸》名揚天下,這是中國和世界的驕傲,更是梁山人的光榮!要上下一齊努力把梁山建好。”他說:“梁山是游覽的好地方,一百單八將在梁山的活動點很多,應當根據歷史記載逐步修復,使《水滸》景點真實再現,讓后人觀賞它的原貌。”此時的梁山經受了1958年大煉鋼鐵之劫,砍去了大量樹木,以致到處山石裸露。胡耀邦指點著說:“當年梁山森林茂密,是藏龍臥虎之地。現在應該多種樹,把山綠起來。”

胡耀邦走后,梁山縣團委連年組織青年上梁山栽植柏樹。幾十年堅持不懈,梁山逐漸重披綠裝。

離開梁山前,胡耀邦將調研所知當地嚴重缺糧的情況向省、地委負責人簡要通報,希望把梁山縣征購的“過頭糧”盡快返還農民,他連聲說:“這可是救命糧啊!”

和“包產到戶”的最初接觸

離開梁山,胡耀邦從山東進入安徽,來到了宿縣。這裡的情況比魯西南稍好。唐非印象中特別深刻的是,進入安徽境內,胡耀邦一路和當地各級負責人討論,如何度過飢荒、恢復生產?

這時,淮北農村紛紛出現各種形式生產經營和分配方式,其中就包括在“文革”后被肯定、發展起來的“農田承包到戶”(即“大包干”的前身)。既然是著手調研,胡耀邦很快就聽到了關於“承包到戶”的介紹,有些介紹人的口吻中分明帶有“請示”的意思。

“承包到戶”豈不是分田單干嗎?胡耀邦對此感到新奇,也拿不定主意。他和唐非交換意見說,覺得這辦法“有些危險”,聽后“心裡發虛”。但他又覺得,“承包”有吸引力,是可以抵御災荒的一個好辦法,但它如若發展起來會不會導致否定農村的人民公社制度?這確實是當時胡耀邦不願觸及,也是他最擔心的。和宿縣地委負責人一起討論種種度荒辦法的時候,胡耀邦的主導思想還是“放開”,多給農民一些自留地,讓他們自己耕作,度過災荒。當時的胡耀邦不主張普遍搞“承包到戶”,但他明確地認為,在最貧困的地方,在交通不方便的地方,可以把土地經營自主權基本上交給農民,甚至採取“借”地給農民的辦法,讓農民充分利用土地,度過災荒再說。

離開宿縣后,胡耀邦來到蚌埠,聽說出了明太祖朱元璋的鳳陽縣鬧出大飢荒,餓死數萬農民,為了穩定鳳陽的情況,省委已任命曾任團省委副書記的馬維民前去擔任鳳陽縣委第一書記。胡耀邦認識馬維民,立即要秘書李彥打電話過去,說要去鳳陽考察兩天。

胡耀邦是否去了鳳陽?沒有見到確切記載,但是隨行秘書李彥(后任中宣部副部長)對胡耀邦關切安徽飢荒的急切心態,直到晚年還有深刻的印象。

安徽災情嚴重,農民們採用多種方式“承包”抗災的做法,確實激活了胡耀邦的思想,是堅持人民公社原有的分配制度,還是支持“承包到戶”?胡耀邦反復考慮了一路。

當時,從人民日報抽調的一批干部來到河南省鹿邑縣,擔任從縣委、區委到公社一級的黨委書記。其中到鹿邑縣賈灘區任區委副書記的陳援(即陳滿正)回憶說,胡耀邦這次從安徽進入河南,在鹿邑縣向縣委負責人傳達了劉少奇的指示。胡耀邦說,少奇同志在安徽視察的時候,指示省委將土地“借”給農民,每個農民借得好地三分,叫做“救命田”,用來生產口糧救命。

胡耀邦的傳達正合縣委之意。胡耀邦離開之后,鹿邑縣委馬上把這個意見傳達到區、社和生產大隊,要求把土地“借”給農民。陳援奉命到當地的楊湖口大隊搞“借地”試點。

沒想到農民被合作化浪潮嚇壞了,沒有一個敢站出來“借”地。陳援首先做通大隊支部書記的工作,由他帶頭“借”地,終於把百余戶農民帶動起來,紛紛“借”地生產,結果對解除飢荒產生了明顯作用。

胡耀邦從河南漯河結束此行的考察調研,上火車回北京。

在邯鄲下車寫“察看”報告

火車開動了,胡耀邦把唐非叫進包廂,談了這次調研的感受。胡耀邦對唐非說,他要把這一路考察的結果,寫成一個上報中央和毛主席的報告。

胡耀邦越說越激動,說到后來坐不住了。火車開到邯鄲站,他們干脆下車住進了市委招待所。用一天時間,胡耀邦口授,唐非執筆整理,寫出此行觀感。

這份報告中要不要將此行看到的農村飢荒景象寫出來?胡耀邦猶豫了半天,飢荒的景象一定使他內心痛苦。但是長期黨內生活的理智也肯定提醒他考慮種種因素,最后,他決定不寫那些慘狀,他對唐非說:“把我們看到的這些記在心裡吧。”

在邯鄲寫成調研報告初稿,大家登上火車返回北京。胡耀邦在火車上一路批閱修改,到北京后確定下一個長長的題目《二十五天三千六百裡路的農村察看》。胡耀邦將這份“農村察看”送給團中央一些負責人征求意見,《中國青年報》總編輯孫軼青看后有不同看法,直言相告,走那麼25天,就跑了3600裡地,這樣“走馬觀花”地剖析中國農村,行嗎?胡耀邦考慮了一下,仍然認為這份報告站得住,並於10月2日上報中央辦公廳,呈送毛澤東。中央辦公廳摘編了這份報告,摘編文本說:

我帶了3名工作人員,從9月4日到29日,在黃河、淮河平原農村跑了一趟,除乘火車外,行程約3600裡。觀感如下:(一)形勢確實比去年好。所到之處,群眾都說形勢比去年好多了,不平調了,不瞎指揮了,干部不打人整人了,能多勞多得,生產、生活有了奔頭。(二)水災和水利問題。所到地區今年雨量並不算特別多,為什麼水災嚴重?原因有兩條:一是雨下得很集中,二是水利建設有問題。今后不同的地區必須有不同的水利建設方針。(三)另一種災荒和教訓。為什麼同樣土質、氣候條件而且緊緊相鄰的縣、社、隊,卻有好有壞:壞的地方主要是“五風”傷了元氣,再加上今年的工作一再錯過時機,吃了未能“見事早、抓得緊”的虧。(四)根本問題在於認真而具體地貫徹農業60條。(五)調動生產隊小集體積極性的關鍵。大隊統一分配,在當前是保護隊與隊之間的平均主義的一個堡壘。聽說主席早就說過這個問題,並且說用分配大包干代替“三包一獎”,是解決生產在小隊而分配在大隊這個矛盾現象、真正調動小隊積極性的一個大問題。我認為這是十分正確的。(六)經營管理要更細,多勞多得要落實。(七)一種起過作用但具有危險性的做法。

我們在安徽看到一個突出的問題,就是許多生產隊實行了一種叫做計劃、分配、大農話、抗災、用水看水五個統一下的田間管理責任制。這種責任制的實際內容就是按勞力分等,把田長期分到戶管,包死產量,超產全獎,減產受罰,遭災減免。許多群眾通俗地把它叫叫做分田到戶或包產到戶。聽說,別的省也有少數地方自發地實行了這種辦法。對此,我們的意見是:1.在一些“五風”刮得嚴重的地方,這種做法對調動社員的勞動積極性確實起了積極作用,這是一個客觀事實。2.這種做法已出現了一些難以解決的矛盾和糾紛。3.這種責任制有兩個前提,一是“五統一”,二是各戶對產量要負完全責任,這兩個前提勢必會產生不可調和的矛盾,發展下去,最終會導致降低整個社會生產力水平。4.這種做法如大家還要干,仍可試行,但要允許不同意的地方不這樣做,更不要把它說得絕對,避免被動。如果要轉過來,也要有准備、有計劃地轉,不要造成混亂,使生產再受損失。

(八)完全恢復生產力的決定一環,在於能解決多少生產需要的大牲口。(九)市場、中小城鎮和職工生活。農村集市都放開了,很活躍,但有些地方也有點亂。怎樣做到“管而不死,活而不亂”?對此,我們感到:1.集體商業似乎要加快一點建立,並且似乎可以全部以貨易貨,以此來抵制和縮小各種投機者的搗亂。2.對盜竊國家財產和謀財害命的大盜竊犯必須法辦。農民對小件的生產資料和生活資料要求很多,最突出的是要布。城鄉供求關系更加緊張,職工生活下降很大。對此要發動大家,自己動手加以解決。(十)要教育干部把團結看作生命。有些地方干部之間還有隔閡,主要是因為一些受委屈的同志還沒有平反,心情不舒暢。有些出了毛病的好同志檢討未過關,覺得出力不討好。這件事在有些地方還得很好地抓一下。毛澤東很快看到了這份報告,在4天后的10月6日批示:“此件寫得很好,印發各同志,值得一看。”

中央辦公廳將毛澤東的批示轉發到團中央,高勇見到了非常高興,立即送到胡耀邦面前報告說:“耀邦同志,主席對你的報告作了批示,稱贊寫得很好。”

胡耀邦也非常高興,抱怨了孫軼青一句話,說他隻看到標題上的25天和3600裡路,就斷定是跑馬觀花,“滿腦子形而上學”。顯然,胡耀邦的這份報告有幾處使毛澤東寬心和滿意。首先是報告認為,農村形勢“確實比去年好”,而且說“群眾都說形勢比去年好多了”。其次,報告贊同毛澤東關於要以生產隊為核算單位的指示。尤其值得注意的是,胡耀邦在報告的第7條中,專門闡述了他對安徽農村出現的“包產到戶”做法的認識,認為這是“一種起過作用但具有危險性的做法”。積極方面是“調動社員的勞動積極性”,但是他認為這種辦法隻能是在抵御大飢荒時“暫時採用”,如果“發展下去,最終會導致降低整個社會生產力水平”。為什麼會這樣?胡耀邦沒有說。以當時情況推論,“包產到戶”與人民公社“一大二公”的特點相抵觸。毛澤東認為,這條底線不能碰。

其實,胡耀邦這條意見中的觀點相互矛盾。一方面說“包產到戶”有“積極作用”,又說不能發展下去﹔既說“這種做法如大家還要干,仍可試行”,又說要允許不採用這個辦法,“以免被動”。也由於這些原因,毛澤東對胡耀邦的報告是有限贊同,這從他批示之簡短可以看出,而且此后他再也沒有提及。

而胡耀邦對這個報告論述的思想卻在不斷思索,逐漸傾向乃至最后支持“包產到戶”。這種認識的發展過程,倒是胡耀邦的一個亮點。1982年10月,來到安徽視察的胡耀邦特地約請當年與他見面時積極介紹“承包到戶”的地、縣領導人,當面道歉,作自我批評說:“對‘責任田’的認識有先有后,當時我對這個辦法是不贊成的。”“我欠了安徽人民一筆債。曾希聖同志搞責任田,我來調查過,我持不同意見,並報告了中央。”

(本文撰寫過程中,唐非、高勇、劉易晏、李彥 先后接受了訪問,提供了寶貴材料,謹致感謝!)

|

| 相關專題 |

| · 期刊選粹 |