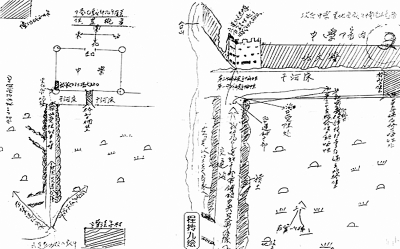

程摶九繪制的隆化中學戰斗示意圖。

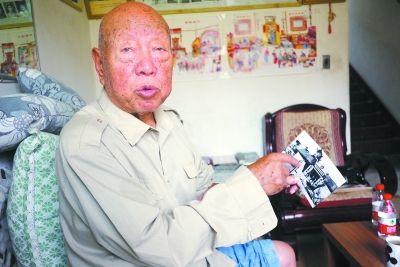

▲郅順義(中間坐立者)為年輕戰士講述董存瑞的事跡。

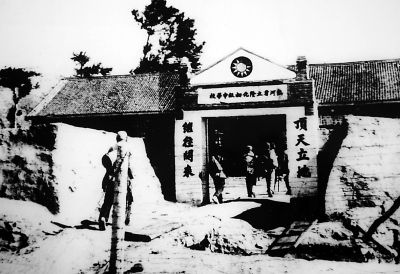

▼解放軍部隊進入隆化中學。此為朝向縣城的中學正門,董存瑞所在連隊從東北角攻入。

程摶九

挂帥點將

5月24日,對隆化發起總攻前一天,六連打掃了土窯子溝村的一塊空場,召開誓師大會。

會場是程摶九帶著幾個戰士布置的。他回憶,那是部隊的臨時駐地,條件有限,一切因陋就簡,無非就是刷些標語,從群眾家裡借一個條案就算是主席台了。條案上的幾個炸藥包是貨真價實的,仿佛讓人能嗅到火藥味。炸藥包下壓著幾面旗子,旗面垂下條案,上面寫著大大的“帥”和“將”。

例行的戰前動員后,這次誓師大會的核心環節是“挂帥點將”。

程摶九說,六連的攻擊方向是隆化中學東北角,最關鍵的任務是拔除攻擊線上的所有敵方工事。“挂帥點將”就是選拔執行爆破任務的攻堅突擊隊。

這支突擊隊由四個小組組成,分別是爆破組、投彈組、火力支援組、彈藥保障組。爆破組是這支隊伍的核心,執“帥旗”,在戰士們口中叫“爆破元帥”。誰想當“爆破元帥”都可以自願報名,由全體戰士共同評判產生最終的人選。另外三個組則稱為“大將”,由“爆破元帥”點將。

第一個舉手要求挂帥的是六班班長董存瑞。

程摶九回憶,那天董存瑞語氣激動地說了很多挂帥的理由,他的語速很快,再加上年深日久,自己已經記不全他的原話,大意是說他爆破技術好、打仗打得多、膽子大夠勇敢等等。而董存瑞爭當“爆破元帥”時的畫面,卻深深印在程摶九的腦海裡,清晰如昨。

時節已是初夏,11縱自成立以來尚未配發夏裝,戰士們還穿著棉衣。不知是熱還是激動,董存瑞發言時臉上挂著汗珠。他平時心直口快,愛說愛笑,那天卻極嚴肅庄重,說話聲音洪亮,幾乎一直是高喊著。

董存瑞說完歸隊,沒有人鼓掌,取而代之的十幾隻舉起來的手,“我要求挂帥”、“我要求挂帥”……程摶九一一看過去,全是連裡的戰斗骨干、正副班長,絕大多數是黨員。

拿破侖說:“不想當將軍的士兵不是好士兵。”而這群中國士兵要爭當的“元帥”和“大將”,不是職務或軍銜,而是一個任務——進攻路線上最重要的任務、最可能第一個戰死的任務。

最終,董存瑞接過了“帥旗”。由他這位“元帥”點了郅順義和機槍班長及另一個班長為“大將”,分別擔任投彈組、火力支援組、彈藥保障組組長,完成了“四組一隊”的戰斗編組。

1948年5月25日拂曉,三發紅色信號彈升空,解放隆化的戰斗正式打響。

11縱炮兵旅起手就是長達半個小時的炮火准備。隆化的國民黨部隊還從沒有見識過解放軍能有如此密集的炮火,苔山敵軍主陣地被砸趴下了。炮擊之后,主攻苔山的31師僅用半個多小時就控制了苔山主峰,隨即開始逐點肅清負隅頑抗的殘敵。

33師、32師也分別開始了對隆化縣城和隆化中學的進攻。

32師的95團和96團兵分左右,自隆化中學北部的下窪子村壓了過來。

此時,作為96團第二進攻梯隊的二營,還隻能在駐地等待命令。前方隆隆的炮聲,讓戰士們興奮得鼓掌大叫,也讓他們心痒難耐。這支部隊還從沒有如此“豪闊”地進行過炮火准備。

天光漸亮時,二營終於得到了出擊的命令。

董存瑞所在的六連是二營進攻陣型的第二梯隊,跟在第一梯隊四連的后面。陣地離他們隻有幾裡路,卻走走停停行進了很長時間。顯然,擔任團第一進攻梯隊的一營進攻並不順利。

行至半途,前方傳來命令,要求六連輸送部分三角支架。六連馬上命令每個班抽出一個供應上去,不久又按要求送了一批。程摶九回憶,戰斗結束后進行總結時他才知道,一營雖然按照戰前偵察的敵碉堡數量准備了足量三角支架,但在敵人碉堡群中炸碉堡,不都是一次就能成功,經常需要兩次、三次才能炸毀一個碉堡。三腳支架消耗大,不得不要后面梯隊支援。

六連參戰前,就已經把半數的三角支架支援了出去。

一營的進攻持續了四五個小時,在付出巨大傷亡后攻佔了隆化中學外圍防線的重要據點——一座四合大院。

二營繼續。營第一梯隊四連苦戰至中午,傷亡近半,終於在敵外圍防線上撕開一道口子,然后,六連楔入了正對隆化中學東北角的敵主交通壕。

六連兵分三路,一路由一排長帶領,含攻堅突擊隊在內的一個排,從東側碉堡最多的地域向中學方向攻擊,一路從西側敵炮壘較少的地域攻擊。連長白福貴、指導員郭成華和程摶九率領一個排,作為中央突擊隊進入交通壕,順溝底向中學接近。

壕溝有一人來深,在溝底看不到上面兩個排的戰斗情況,隻能從槍炮聲、爆炸聲判斷出上面的進攻位置。東側交火尤為激烈。接敵不久,一個戰士就背著一具遺體從東側翻到溝內——爆破組成員李振德犧牲了。

交通壕裡沒有碉堡,但仍要提防和肅清左右兩側支溝的殘敵。中央突擊隊邊走邊打,終於到了主交通壕的南端出口。

一陣密集的子彈忽然掃射過來,壓得隊伍抬不起頭。那來自隆化中學東北角的炮樓。這個炮樓也是隆化中學最大的一座工事,六連的任務就是從這裡突入隆化中學。這時,他們與隆化中學的圍牆和炮樓隻隔了一條二三十米寬的干河溝。

這條河溝與隆化中學北牆平行,深度比交通壕略淺。在交通壕的南端出口,為了防止雨水灌入,敵人堆了一個弧形的土圍子。白福貴、郭成華和程摶九三個人就趴在土圍子后,觀察著敵情。

隻要越過干河溝,炸毀大炮樓就能沖進中學。

兩挺機槍架在溝口,直接與炮樓的射擊孔對射,掩護爆破手沖出壕溝。這是雙方機槍手准確度的較量,更是勇氣的較量。炮樓中的敵人不知是被擊中了還是被嚇破了膽,很快做了縮頭烏龜。

一名爆破手趁機抱著炸藥包沖了出去,剛跑幾步就一頭栽倒。槍聲來自西面,仍在繼續,封鎖住了交通壕的出口。

白福貴從交通壕的西側探出頭,張望了一下,隨即高喊:“西邊橋上有個碉堡,先炸了它!”

程摶九也在交通壕西側找個缺口,探頭觀察,終於看清那座噴吐火舌的橋形碉堡。

在電影《董存瑞》中,那座橋形碉堡是座暗堡,表面看上去和普通的橋沒什麼區別,直到解放軍發起沖鋒,它才捅開了橋側的射擊孔。

程摶九說,這個“創作”不符實。那其實不是暗堡,而是有兩三間平房大小的碉堡,建在橋上橫跨河溝,把隆化中學的北門都堵住了。

這座碉堡應該東、北、西三面都有射擊孔,特別是向東的射擊孔,設計用心極為險惡。它與隆化中學東北角的大炮樓形成交叉火力,二三十米寬的干河溝裡沒有任何掩體,隻能任其射殺。

白福貴重新組織火力掩護,第二個爆破手夾著炸藥包沖出交通壕,向西奔去。

橋形碉堡的槍聲頓了幾下,卻並沒有停住。那位爆破手跑出三十米遠,也中彈犧牲在河床上。

“我還要班長呢”

六連被敵人的兩個碉堡壓制在交通壕裡。這是攻入隆化中學最后一道障礙,卻被那條干河溝封鎖得如同天塹。

營長的電話打了過來,趴在溝口的白福貴沒有回身,讓通訊員傳話。營長在電話裡急切地詢問:“六連上不上得去?不行就換五連。”

“告訴營長,一定上得去!”白福貴本就是個火爆脾氣,這時徹底急眼了。

就在這時,一個熟悉的聲音忽然在身后叫道:“連長,我去!”

程摶九等人回頭一看,正是董存瑞和郅順義,兩個人不知何時跳到了交通壕裡。他們在壕溝東側已經不知拔除了多少碉堡,都是一身灰土,臉上被硝煙熏得漆黑。兩人顯然已經做好再次出擊的准備,董存瑞胳膊下夾著一個炸藥包,郅順義胸前圍了一圈手榴彈,手裡還攥著倆。

白福貴卻不答應:“我還要班長呢!”

班長,兵頭將尾,算不上“官”,卻被稱為“軍中之母”,都是最出色的戰士,決定一支部隊戰斗力最基本的基因。董存瑞、郅順義,一個是六班長,一個是七班長,六連最好的兩個班長,戰斗骨干中的精華種子。六連一路血火殺到隆化中學跟前,已經付出了慘重傷亡,白福貴實在舍不得這兩個班長再去冒險。

董存瑞的態度更堅決:“炸不掉它,不回來見你!”“那我更不讓你去。”兩個人嗆上了。

郭成華在旁邊捅了捅白福貴:“讓他們去吧。”這時的六連,再沒有比董存瑞和郅順義更合適的人選。

白福貴也冷靜下來,盯著董存瑞下令:“去吧,動作要快!”隨即招呼機槍手:“機槍掩護!”

全連的三挺機槍架在壕溝上沿的一個土埂上,“噠噠噠”地對著橋形碉堡傾瀉子彈。壕溝東側稍遠處,營裡的重機槍也叫開了。

董存瑞沖郅順義一揮手,兩人一前一后翻上了交通壕的西側。

正在匍匐后撤、准備給他們騰出溝口的程摶九先是一愣,旋即明白過來。回憶起那一幕,程摶九仍不住贊嘆:“老兵就是老兵。”

盡管看不到干河溝裡的情況,也看不到壕溝西側地面上的情況,但董存瑞和郅順義以老兵的經驗或者本能,已經找出了最佳進攻路線。

交通壕南口到橋形碉堡,是近百米長毫無掩體的開闊地,敵人的火力集中在這裡,接近的可能幾乎沒有。西側地面敵人的工事還沒有清除干淨,從這裡沖上去,是一步險棋,卻也是出其不意的一個奇招。

而董存瑞和郅順義已經默契到不需要言語交流,董存瑞一揮手,郅順義心領神會,跟著他躍上壕溝西側。

他們是如何接近橋形碉堡的,交通壕南口的程摶九等人看不到。沒過多會兒,隻聽到西側傳來了一連串“咣咣”的爆炸聲,那是郅順義在投擲手榴彈掩護。

手榴彈炸不毀這樣的碉堡,但是爆炸中橫飛的彈片和巨大的震撼,卻能讓碉堡裡的機槍閉嘴。它的火力壓制作用比機槍掩護還要好。攻堅突擊隊的投彈組因此而設。抵近敵人碉堡、在彈雨中投彈,其危險不亞於放置炸藥包的爆破手。

趁著敵人機槍啞火的間隙,交通壕南口的程摶九等人探頭瞭望。

橋形碉堡的下面,被手榴彈炸起一片煙塵,恍恍惚惚可以看到橋下北端有個人影。煙塵很快散去,能夠清晰認出那是董存瑞,他正在往河岸與橋身連接處放炸藥包,放了幾次都滑下來——他沒有三角支架。

通常的爆破任務,三角支架並非必不可少,隻要能把炸藥包貼緊碉堡放置就可以。而炸這個橋形碉堡,恰恰最需要三角支架——隻有用它支撐著,炸藥包才能放置到橋身下。

董存瑞舍身炸碉堡的事跡被世人所知后,常有人說,如果董存瑞還有三角支架,他就不會犧牲。在現在的網絡上,亦有“軍迷”做著假設推演,結果都是為董存瑞惋惜:如果能呼叫火炮支援,如果暫時放棄這個碉堡、轉換主攻方向……

程摶九對這些事后分析不以為然,且不說這些假設在當時根本不可能實現,這樣的分析從根本上就不懂軍隊、不懂軍人。

這位戎馬一生的老兵語氣激動地說:“哪有那麼多‘如果’,軍人的眼裡隻有任務,六連的任務就是從東南角攻入隆化中學,董存瑞的任務就是炸掉那個碉堡。”

我們無法還原董存瑞當時的想法,隻能通過見証者的回憶,重現他當時的舉動。

董存瑞腿部受了傷,跛著腳往南挪了幾步,來到橋形碉堡大概三分之二的位置。他托起炸藥包頂在橋肚子上,拉燃了導火索。

“連長,沖啊”

“連長,沖啊!”程摶九模仿著董存瑞最后一聲高喊。

87歲的老人身體蒼老多病,言談舉止都很緩慢。他給記者講了三個多小時,已經非常疲憊,但這四個字是老人從心底吼出來的,用盡了力氣,脖子上青筋暴起,聲若洪鐘。

董存瑞托起炸藥包的一幕,烙印一樣刻在程摶九的記憶裡。他記得每一個細節:董存瑞是用左手托起的炸藥包,右手拉燃導火索。后來呂小山等研究者考証,董存瑞是左撇子,與程摶九記憶的動作細節相符。

而在董存瑞喊出最后一句話這個細節上,程摶九和郅順義的記憶存在偏差。根據郅順義生前撰寫的回憶文章,他看到董存瑞托起炸藥包的時候,明白即將發生什麼,馬上跳起來向董存瑞奔去,而董存瑞卻向他用力揮手高喊:“臥倒,快臥倒!”

比這兩句話更廣為人知的,則是電影《董存瑞》中的“為了新中國,前進!”

在董存瑞的事跡遭受質疑時,電影《董存瑞》的編劇趙寰和董曉華分別撰文回憶劇本創作過程,電影確有藝術加工,但兩個基本原則始終未變:一個是董存瑞的真名,一個是舍身炸碉堡的核心事實。

“為了新中國,前進!”並非出自董存瑞之口,而是來自1948年中共中央紀念“五一”勞動節口號。當時解放戰爭已經勝利在望,戰爭的目的就是要建立新中國,這是部隊政治工作的重要內容,干部戰士都有此覺悟。當時郅順義接受趙寰、董曉華採訪,也同意這樣的處理,認為這個口號喊出了心聲。后來他作董存瑞事跡報告時,也曾使用過這個口號。

程摶九說,郅順義離董存瑞隻有三四十米,看到聽到的應該更清楚。但他確確實實聽到董存瑞高喊“連長,沖啊!”當時董存瑞側身站著,拉燃導火索之后,扭頭望著交通壕南口的方向喊出了這句話。

導火索的燃燒時間大約十來秒鐘,董存瑞很可能也向郅順義喊了“臥倒”,而程摶九聽到的,是身邊連長白福貴撕心裂肺的一聲:“董存瑞!”

爆炸,驚天動地的爆炸,磚石碎塊和煙霧飛起幾十米高。程摶九分明感到身下的大地在震顫。

在電影《董存瑞》和諸多董存瑞事跡的記載中,他舍身炸碉堡的一刻,部隊已經開始了沖鋒,大批戰士倒在那座橋形碉堡的掃射裡。情急之下,董存瑞托起了炸藥包。

程摶九說,這樣的畫面不可能出現。敵人的碉堡還沒清除,下令沖鋒無異於讓戰士們送死,這樣的指揮員就應該槍斃。更何況,進攻隆化中學是攻堅拔點的戰斗,壓根就不會有大規模的集群沖鋒。

實際上,在董存瑞與橋形碉堡同歸於盡的時候,白福貴心痛心碎,卻沒有亂了方寸。他沒有多說、多想什麼,馬上安排另一位爆破手,對隆化中學東南角的大炮樓實施了爆破。

炮樓沒被炸倒,但裂開了一個大窟窿,裡面的敵人抱頭鼠竄。炮樓旁的隆化中學圍牆則被扯開了一個三四米的豁口。

白福貴一馬當先,領著六連沖過了干河溝。正在他躍上半米多高的牆基、回頭招呼身后部隊的當口,一發子彈擊中了他的頭部。白福貴仰倒在緊跟著他的郭成華、程摶九身前。

容不得半點猶豫、停頓,郭成華命令兩名戰士把白福貴抬下去,便和程摶九帶領全連繼續向校園裡面沖去。

敵人的意志已經在董存瑞炸毀橋形碉堡之后徹底瓦解,他們大多逃進了隆化中學的一棟宿舍,沒有再進行有效抵抗。

半個多小時后,殘敵或投降,或被肅清,戰斗結束。部隊在歸攏戰俘,程摶九仍被剛才目睹董存瑞炸碉堡的一幕震撼著,他一個人往那座被炸的橋形碉堡走去。

營教導員宋兆田正站在白福貴犧牲的豁口處,臉色淒然。他一直在望遠鏡中觀察著六連的攻擊動向,看到了白福貴犧牲,也看到了橋形碉堡被炸飛。

程摶九聲音顫抖地對他說:“董存瑞死得偉大啊!”

“那個爆破手是董存瑞?”宋兆田的望遠鏡中能夠看到橋下的爆破手舉起炸藥包,但看不清那是他早就熟悉的爆破模范。他和程摶九一道去橋形碉堡。董存瑞犧牲了,他們想找到烈士遺體,心下卻也明白希望渺茫——炸飛碉堡的劇烈爆炸同時作用於董存瑞的身體,結果隻能是粉身碎骨。

大橋北半截被徹底炸塌、炸毀。程摶九和宋兆田隻能看到一堆破碎的水泥、磚石,幾根露出的木頭還在燃燒,空氣裡彌漫著硝煙的味道。他們徒手扒了很久,沒有找到董存瑞的遺體,哪怕是一塊零碎的骨肉、衣服布料都沒有找到。

1954年,隆化縣修建董存瑞烈士陵園,烈士墓中埋葬的是一塊楠木牌,上面用朱砂寫著“以此木代替烈士遺骨”。

回憶至此,程摶九哀痛之余,又想起了那篇“氣炸了”他的文章:“什麼挖出了董存瑞的襪底,一派胡言。怎麼沒人看到董存瑞炸碉堡?離他最近的就有郅順義、白福貴、郭成華和我,老宋也看見了,很多戰士也看見了。白連長犧牲了,老郭和老郅去世了,我和老宋還活著。我們活著,就是見証。我們不在了,真相也還是真相。”

那場董存瑞的名譽權官司,在2009年以庭外和解告終,被告方賠償原告3.5萬元,並在雜志上刊登一篇電視劇《為了新中國,前進》的專訪文章。這個電視劇依據董存瑞真人真事創作,雜志文章敘述董存瑞的成長歷程,再現他舍身炸碉堡的英雄壯舉。

呂小山和程摶九都覺得,這個官司以此結束是很好的結果。被告賠償,是認錯的方式和態度。打這場官司,原告方沒有人想對拍出《董存瑞》這部經典電影的導演發難,他們只是要為英雄討一個公正。

這場官司引起了長時間的輿論關注,董存瑞的英雄事跡再一次廣泛傳播,捍衛英雄、為英雄正名的聲音在媒體上、網絡上越來越響亮,成為主流。但是直至現在,惡搞英雄、否定英雄的雜音還是時常出現,讓這些耄耋之年的董存瑞事跡見証者、捍衛者們心酸又憤怒。

“英雄是一種信仰,那是一個民族的良心。”呂小山說,“捍衛英雄,捍衛的不僅僅是歷史,還有未來。”(記者 董少東)

|