編者按:《湘潮》發表文章《毛澤東引領抗戰文藝:“從此天下太平矣”》。文中記述,毛澤東與魯迅雖然未曾謀面,但在公開評價魯迅時,稱他為“中國的第一等聖人”,並自稱“賢人”,“是聖人的學生”。對魯迅評價之高,在古今文化人當中,無出其右。現對該文摘編如下:

1938年4月,毛澤東親自參加創建了魯迅藝術學院(簡稱“魯藝”)。魯藝匯集了包括茅盾、冼星海、艾青、何其芳、華君武、孫犁在內的當時延安一多半的文藝家,培養了穆青、賀敬之、王昆、於藍等一大批杰出學員,堪稱群英薈萃,為抗戰文藝發展起到了很大的作用。

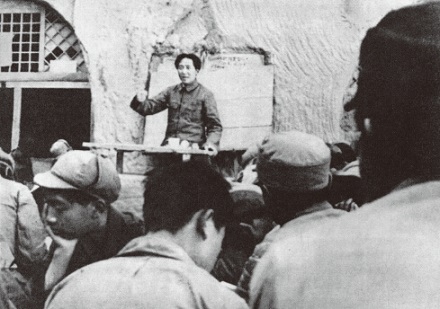

1938年5月,毛澤東在延安魯迅藝術學院作報告

學院以魯迅命名,本身就包含著毛澤東對抗戰文藝發展的期望。毛澤東與魯迅素未謀面,但對這位偉大的文學家、文藝戰士極為崇敬。他稱魯迅為“中國的第一等聖人”“現代中國的聖人”,自認“我算賢人,是聖人的學生”。在與周恩來領銜發出的《創立緣起》中,毛澤東說:“在抗戰時期中,我們不僅要為了抗日動員與利用一切現有的力量,而且應該去尋求和准備新的力量,這就是說:我們應注意抗戰急需的干部培養問題。”“藝術——戲劇、音樂、美術、文學是宣傳鼓動與組織群眾最有力的武器﹔藝術工作者——這是對於目前抗戰不可缺少的力量。”“我們決定創立這所藝術學院,並且以已故的中國最大的文豪魯迅先生為名,這不僅是為了紀念我們這位偉大的導師,並且表示我們要向著他所開辟的道路大踏步前進。”

不久之后,毛澤東再次到魯藝,就“如何做藝術家”提出了更具體的想法。他說:“我們的兩支文藝隊伍,上海亭子間的隊伍和山上的隊伍,匯合到一起來了。這就有一個團結的問題。要互相學習,取長補短。要好好地團結起來,進行創作、演出。”“要下去,要到人民生活中去,走馬看花,下馬看花,起碼是走馬看花,下馬看花更好。我們要有大樹,也要有豆芽菜。沒有豆芽菜,怎麼能有大樹呢?我不懂文藝,文藝是團結人民、教育人民、打擊日本帝國主義的武器,創作好像廚子做菜一樣,有的人作料放得好,菜就好吃。”

據艾思奇的《延安文藝運動紀盛》記載:魯藝成立一周年、二周年、三周年和五周年,毛澤東都到魯藝講了話,這些講話大都很生動、很重要,寄托了他對延安文藝乃至整個抗戰文藝發展的殷切期望。

毛澤東自己作為文人,也樂於同文化人交往。延安不大,毛澤東經常從自己的窯洞出發,信步走到某位文藝家的住處,同他們談天說地,他曾同蕭軍談《聊齋》,與茅盾論《紅樓夢》,誰有了好作品,他也及時給以贊揚。1939年,《黃河大合唱》首演,毛澤東參加了音樂會,據冼星海記載,毛澤東“還叫了三聲好”。

除了根據地,毛澤東還時刻關注著國統區的文藝動向。1939年12月,毛澤東向魯藝戲劇系主任張庚提出,延安也可以上演一點國民黨統治區作家寫的作品,比如曹禺的《日出》,並要求集中延安一些好的演員來排演﹔1940年,國民黨的西北攝影隊到內蒙拍攝影片《塞上風雲》的外景路過延安,毛澤東親自設宴款待。席間毛澤東關切地詢問他們在國統區的生活工作學習情況,在聽取了領隊應雲衛介紹影片的情況后,毛澤東稱贊影片較好地體現了抗日民族統一戰線精神,是一個很有意義的題材。之后,還特別致電賀龍、關向應,請他們對同去的上海畫家沈逸千的戰地寫生隊加以保護。

在毛澤東的引領下,這一時期,黨對文藝的基本態度是包容與積極支持的。這一時期,延安文藝界十分活躍,各種團體、刊物、作品如雨后春筍般生長出來。

推薦閱讀

| 相關專題 |

| · 毛澤東紀念館 |