張東明

創造性堅持、維護抗日民族統一戰線政策,為抗戰勝利凝聚強大力量

(一) 始終堅持和爭取中國共產黨在抗日民族統一戰線中的主體地位

朱德關於抗日民族統一戰線的中心思想是中國共產黨必須採取有效措施,爭取成為統一戰線的主體。在洛川會議上,毛澤東強調在統一戰線中要保持黨和八路軍的獨立性。朱德不僅贊同毛澤東的主張,而且在怎樣爭取共產黨在統一戰線中的主體作用上,他認為:共產黨必須要有自己的武裝力量和經濟基礎作本錢。在怎樣保持共產黨員在統一戰線中的主體地位上,他敏銳地指出:從蘇區派到白區去工作的同志,應該具備起碼的條件,就是自己要有階級覺悟與馬克思主義的認識,否則,就會糊裡糊涂被人家吸引。同時,在黨內要進行說服和教育,提高全黨的認識,要對這個問題引起警覺,要發揮吃苦耐勞的長處,打破酒色財氣、富貴功名的難關。

(二) 始終堅持爭取各方抗日力量,不斷維護和擴大抗日民族統一戰線

抗日戰爭初期,為爭取各方抗日力量,朱德注意在政治上幫助友軍進步,在訓練上幫助友軍提高戰術,在戰役中主動配合友軍作戰,使華北戰場出現了國共雙方軍隊團結合作抗擊日軍的動人場景。朱德積極開展對國民黨上層人士的統戰工作。其中,同衛立煌將軍的友好相處,堪稱典范。忻口戰役就是他們合作抗日的著名戰役。衛立煌曾表示:“今后我要繼續和八路軍親密合作,向八路軍學習,和八路軍一道堅持華北抗戰,決不退過黃河。”對於國民黨上層頑固派,朱德始終堅持有理有力地反擊,同時不忘積極爭取的立場和做法。1939年3月,閻錫山召開秋林會議,公開走向反共投降的道路。當閻錫山制造企圖消滅“新軍”的十二月事變時,在朱德、彭德懷等的統一部署下,八路軍有力地支持山西新軍進行自衛抵抗,使閻的計劃落空。為了避免國共合作破裂,在山西仍對閻作了一些讓步,把呂梁山的大部分地區讓給他,八路軍隻控制一小部分地區和一條通道。通過對閻採取打拉結合的策略,山西的抗日民族統一戰線得以保持,恢復了團結抗戰的局面。

(三) 始終堅持堅定的原則立場,堅決打擊和積極應對國民黨頑固派挑舋事件

對於蓄意破壞抗日民族統一戰線、消極抗戰、積極反共的頑固分子,朱德必予嚴詞駁斥,堅決還擊。1938年11月,朱德對冀南的反摩擦斗爭發出指示:“硬不破裂統一戰線,軟不傷政治原則立場。”1939年1月,他根據鹿鐘麟在冀南大肆反共的情況,及時提出採取正當自衛手段擊破鹿的陰謀挑舋,挫敗了國民黨頑固派的陰謀,堅持和維護了統一戰線。1941年初皖南事變后,朱德多次建議黨中央採取“硬”的立場和有力措施堅決反擊。一方面向全國宣傳3年來抗戰成績,同時向全國說明皖南事變真相,痛斥國民黨頑固派的罪惡行徑。另一方面要乘他們向我們進攻時,順手牽羊地消滅其一部分,但此軍事行動要有度,“軍事上主要是防御”。這個建議后來被中央採納。

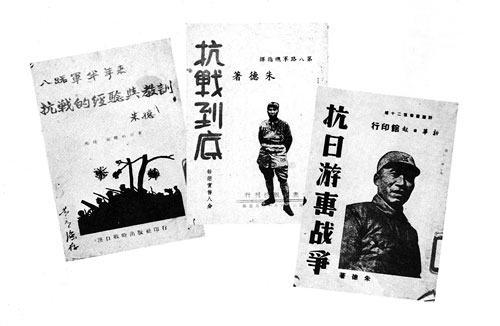

1937年至1939年,朱德撰寫的部分軍事著作。

始終堅持和加強黨對軍隊的絕對領導,為抗戰勝利提供堅強組織保障

朱德領導過舊軍隊,深知白軍是戰爭的機器,而共產黨領導的軍隊不僅打仗,更是為執行革命政治任務而組建的武裝集團,這是兩者的本質區別。在抗日戰爭中,朱德作為軍隊的最高指揮,對軍隊黨的建設傾注了大量心血,為爭取黨和人民領導下的兵權做出偉大貢獻。

(一) 堅決執行、廣泛宣傳黨對軍隊的絕對領導

1937年9月,在陝西省富平縣八路軍開赴抗日前線誓師大會上,朱德得知官兵因不願穿國民黨的統一服裝,戴青天白日帽徽而產生了思想問題,及時為同志們解釋黨的統一戰線方針和聯合國民黨的重大意義,打消他們的思想矛盾,但他始終不忘提醒官兵最核心的注意問題,就是八路軍一定要無條件服從共產黨的絕對領導。此外針對薄一波領導的山西新軍要脫掉“山西帽子”,同樣提出了要求新軍執行黨的統一戰線政策,牢記部隊絕對服從於黨指揮的使命。

1940年8月,朱德發表《黨是軍隊的領導者》一文,強調:“我們八路軍和新四軍,是在共產黨的領導之下產生、成長和壯大起來的。沒有我們黨,就沒有這支軍隊﹔有了這支軍隊,就必須要鞏固我們黨的領導。”1941年8月20日,朱德再次撰文闡述了黨在軍隊中的絕對領導地位和如何正確處理部隊中黨與行政關系的問題,他說:“行政系統必須遵守與執行黨的路線,服從黨的決議,完成黨所給它的任務。黨組織對行政的關系,應當是:黨的路線,黨的決議,必須經過行政系統執行來體現﹔黨組織必須尊重行政系統。”

(二) 及時恢復部隊政治委員制度,強化黨對軍隊的絕對領導

黨對軍隊的絕對領導,必須通過加強軍隊政治工作來實現。抗戰初期,朱德等倡議及時恢復政治委員制度﹔延安時期,他反復強調游擊隊政治工作的意義應是其生命線的根本觀點。

八路軍初創立時,因國民黨干涉曾一度中斷部隊中的政治委員制度,出現政治工作不得力、黨對軍隊的領導削弱等嚴重問題。1937年10月19日,朱德聯名彭德懷、任弼時致電中共中央,要求部隊恢復黨代表和政治機關原有制度。還具體講到組織建設的要點,如軍政委員會書記,若不是黨代表兼任,則黨代表應任副書記職﹔團以上或獨立營執行黨代表制度,職權與過去政委同,領導政治工作有最后決定權等。黨中央完全同意朱德等的建議,僅是名義上仍稱政治委員,避免與國民黨的名稱不同。朱德隨即在24日向八路軍各部隊發布在軍隊中恢復政治委員及政治機關原有制度的命令,委任了聶榮臻等3名師政治委員、黃克誠等6名旅政治委員。此后,朱德還具體指導了幾個部隊的黨的組織建設,1938年3月28日與彭德懷等建議秘密恢復山西青年抗敵決死隊內部黨的組織,並給出具體恢復方法﹔5月14日就組建四縱隊黨委作出指示,指定宋時輪等為常委,縱委暫與地方黨委發生兄弟關系等﹔1939年3月24日就擴大黨在山東的局面時,向中央提議朱瑞去山東任政治委員。朱德通過一系列的措施,不斷加強了軍隊黨的組織建設,恢復了部隊中的政治工作制度,為實現黨對軍隊的絕對領導提供堅實基礎。

(三) 加強軍隊政治工作,堅決糾正部隊中錯誤思想

紅軍改編后,一些軍隊干部不能嚴格接受黨的領導,個人英雄主義有所滋長,因此黨中央和中央軍委在軍隊內部,領導開展了反對新軍閥主義傾向的斗爭。在1943年1月召開的陝甘寧邊區部隊軍政干部會議上,朱德對這種軍閥主義作了嚴厲的批判,並指出:“八路軍不可能完全不受舊軍隊的影響,軍閥主義思想在各級干部中或多或少是存在的”,所以“克服的辦法是提高干部的理論水平,反對個人英雄主義,決心改正錯誤,並認真改善部隊的生活。”對於軍隊中的宗派主義,他在1941年秋的政治局擴大會議上指出:“軍隊干部對什麼人都看不起,不敢用新干部,對於知識分子最多隻讓他們做文書、教員一類工作。”他強調,這種宗派主義嚴重危害著部隊的發展,危害著黨的統一戰線政策和三三制政權,因此,必須打破它。

一手抓物質生產,一手抓思想整風,有力地發展了生產,維護了黨的團結統一

(一) 親自指導和推動大生產運動,倡導“建立革命家務”

抗戰進入相持階段后,由於日頑聯手包圍封鎖、斷供,加上自然災害,根據地遇到抗戰以來最為嚴重的經濟困難,各機關、學校、軍隊幾乎斷炊。為解決這一問題,毛澤東發出“自己動手”的號召。1940年冬,朱德親自勘查南泥灣,首倡在駐邊區部隊中實行屯田政策,即著名的“南泥灣政策”。1941年春,王震率領三五九旅進駐南泥灣,貫徹朱德“敵人來了就戰斗,敵人不來就生產”的指示,迅速掀起了開荒生產熱潮。經過幾年的艱苦奮斗,南泥灣變成了“陝北的好江南”。此政策大大推動了陝甘寧邊區乃至各抗日根據地的大生產運動,為抗日戰爭的勝利乃至解放全國的勝利奠定了物質基礎,“南泥灣的佳名永遠和朱德的名字聯在一起”。

著力解決資金和技術缺乏問題。面對嚴重經濟困難,朱德不斷思考,先后發表《論發展邊區的經濟建設》《參觀邊區工廠后對邊區工人的希望》《完成一九四一年度財政經濟計劃》等文章,闡述了“以自力更生為戰勝敵人之基地”發展經濟的思想。他認為,發展邊區經濟建設最基本的困難有兩個:一是沒有大量的流動資金,二是缺乏技術人員和熟練工人。怎樣解決資金不足的問題?經過調查,朱德把注意力集中到在陝甘寧邊區蘊藏量很大、又是人民生活必需品的食鹽和邊區盛產的羊毛上。1940年9月召開的中共中央政治局會議,根據朱德的提議,專門討論了發展邊區經濟的毛織工業、鹽業、皮業等問題。怎樣解決缺乏技術人才的問題?朱德也提出了幾項措施,一面“歡迎邊區以外的熟練工人到邊區來工作”,一面靠自己培養。他曾提議中央決定到華北各地招收兒童1萬人,開辦職業學校及工廠等。

有了資金和技術,怎樣使陝甘寧邊區的經濟發展起來呢?1940年9月,在紡織原料來源日益困難的情況下,朱德提出利用邊區資源開展紡毛運動的口號,毛澤東贊揚紡毛運動“奠定了1941年猛進發展工業的基礎”。在朱德的號召下,邊區的毛紡織業有了較大發展,1941年公營紡織廠由4個增加到30個,而且家庭紡織業也發展起來,年產布約7萬匹,解決了邊區穿衣用布的40%。在朱德等人籌劃下,延安的兵工工業有了很大發展。到1941年3月,每月可造步槍子彈6萬發、手榴彈2萬枚,小迫擊炮5門、炮彈1千發。制造無煙火藥的工廠也即將開工﹔造火藥時需要硫酸,又建設了硫酸廠,每月約可生產硫酸400磅。1943年2月朱德提出“建立革命家務”的口號,提倡經濟核算,按經濟規律辦事。朱德說,我們的工廠是公家的,是革命人民的共同家務。從廠長到工人,大家都負有當家人的責任。這一口號和毛澤東的“自己動手、豐衣足食”,成為動員和組織邊區軍民進行經濟建設和開展生產自給運動的兩個最響亮、最有力的口號。

(二) 整風運動中,堅決肅清錯誤思想,嚴把審干運動關

朱德回延安后,除了在后方協助毛澤東繼續領導八路軍和新四軍的抗日活動外,就是協助毛澤東開展整風運動。主要體現在清算黨內錯誤思想和嚴把審干運動關兩個方面。

清算黨內錯誤思想是整風運動的重要內容。整風運動開始后,王明散布中央路線有錯誤的言論,混淆視聽。共產國際宣布解散后,王明又乘機繼續宣揚國民黨是民族聯盟,實行的是民主政治等觀點。關鍵時刻,為了統一思想,使高級干部認清王明錯誤的實質,朱德在1943年9月的中央政治局會議上,重點批評了王明抗戰以來的右傾機會主義錯誤。他指出:抗戰以后王明路線的實質,是在統一戰線中不要領導權,投降大地主大資產階級,忽視游擊戰爭,不了解中國革命的特色就是靠游擊戰爭來發展自己的力量﹔對黨內,是站在共產國際立場來指揮中央,處理黨內關系也採取統一戰線“一打一拉”手段,因此,形成對外一切服從,對內“獨立自主”的特點。在這次會議上,朱德還十分明確地指出:“中國革命已產生了真正領袖,這就是毛主席。”在同年10月的政治局會議上,朱德結合自己的歷史再次發言:與毛主席在一起時,打仗就能勝利,離開毛主席,有時打仗就要吃虧。跟毛主席在一起雖然也有爭論,但最后還是順從了毛主席的領導。他講:“毛澤東辦事腳踏實地,有魄力、有能力,遇到困難總能想出辦法,在人家反對他時還能堅持按實際情況辦事﹔同時他讀的書也不比別人少,但他讀得通,能使理論與實際合一。實踐証明,有毛澤東領導,各方面都有發展﹔照毛澤東的方法辦事,中國革命一定有把握勝利。”胡喬木后來認為:“朱老總在黨內是德高望重的忠厚長者,又與毛主席有著‘朱毛不可分’的關系。他以這種特殊身份講的這番話,對於政治局整風批判‘兩個宗派’,把全黨認識統一到毛主席的思想和路線上來,發揮了重要影響。”

在整風運動中,延安開始了審查干部運動。審干是對整風效果的檢查,開始時比較謹慎,但從康生在延安作“搶救失足者”的報告,發動“搶救運動”后,情況就很不正常了。關鍵時刻,朱德根據“首長負責,親自動手”的精神,親自領導軍委系統的整風審干工作,強調對人的處理要慎重,要嚴肅、認真、穩重,嚴格地掌握黨的政策,不錯批、錯斗一個好人。當時,軍委系統中有些人看到其他單位的“搶救運動”搞得轟轟烈烈,也躍躍欲試。軍委機關有一個高級參謀室,成員大多是原國民黨部隊的高級將領,后來到延安投身革命,很多人歷史復雜,人們自然把眼睛盯上了他們。朱德經常找高參室負責人童陸生談話,指示童一定要嚴肅、穩重,嚴格掌握黨的政策。據老同志回憶,“從我親身經歷,深感朱總司令在延安領導軍委機關整風審干運動中,工作深入細致、穩重,實事求是,嚴格掌握黨的政策,沒有傷害好人。”正是由於朱德本著治病救人、團結同志的原則,謹慎地領導軍隊系統的審干運動,才避免了在軍隊中出現冤假錯案,為贏得抗日戰爭保存了力量。

回顧抗戰這段難忘的歷史,可以深刻感受到,豐富的斗爭經驗、堅定的黨性原則、寬廣的革命胸懷、強烈的團結意識成就了朱德在抗日戰爭中的重要歷史貢獻,這也是對偉大抗戰精神的生動詮釋。毛澤東曾說:“朱總是中國人民的領袖,偉大的戰士。從舊民主主義到新民主主義,朱總是一個最偉大的人物。”

|

| 相關專題 |

| · 期刊選粹 |