1993年3月1日,电视屏幕上跳出个“气象先生”宋英杰

中央电视台《天气预报》每天的播出时间只有5分钟,却稳居收视率的前几位,即使现在人们有那么多渠道了解天气信息,即使大家说得最多的是“天气预报越来越不准”,但每晚七点半之后的这5分钟,还是有无数人守候在电视机前。

30多年前,《天气预报》正式创办。这一收视率极高的栏目是怎么从无到有,从简单到多元的?

明天的天气是个秘密

在60年前,明天是啥天气这件事,在普通老百姓看来还是个被严格管制的军事秘密。1949年12月,新中国第一个国家气象机构成立,那时候它的名字是中央人民政府革命军事委员会气象局,直接受中国人民解放军总参谋部领导,职能是为国防服务。老百姓如果想知道明天的天气,只能从前一天傍晚的晚霞里猜测一二。

1953年7月,朝鲜战争结束,出于经济建设和防范灾害天气的需要,天气信息开始解密。8月1日,毛泽东、周恩来签署命令将各级气象组织从军事等级转到政府等级,气象信息开始为经济建设服务。1956年开始,中国的老百姓可以从广播里听到天气预报了,《人民日报》、《北京日报》、《工人日报》等也会刊登第二天的天气情况。

改革开放初期,出国考察热风靡全国,气象行业也不例外。1979年,中央气象台副台长王世平随团到日本访问。日本当地一家气象台热情招待,晚餐被安排在一家极富特色的居酒屋,通往后厨的过道上,还放了一台电视机,屏幕里正在播日语新闻。

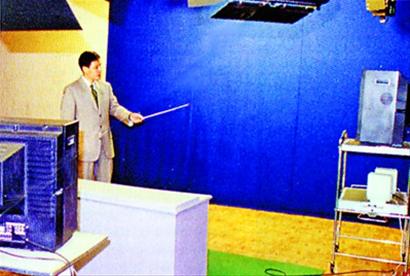

突然,屏幕上走出个小伙子,指着背后的一幅日本地图认真讲解,屋里的日本人一下全都不说话了,眼睛齐刷刷地盯着屏幕,几分钟后讲解结束,大家才继续喝酒聊天。这景象让王世平吃惊不已,日方代表说,这就是日本的电视天气预报,这些气象信息由国家提供,由公司加工制作成电视节目,再通过电视向公众发布。

这小小居酒屋里刹那间安静的几分钟,让中国气象人第一次见识到以电视传播气象信息的巨大效应。在回国的路上,代表团就开始讨论,中国的天气预报也应该有电视版。

|