今年是卢作孚诞辰120周年,他一生简朴至极,在去世时留下遗言:“把家具还给民生公司,好好跟孩子们过。”平民教育家晏阳初写卢作孚道:“他是位完人,好处太多了,抗战期间,他生病了,他的家人想买一只鸡给他吃,连这钱也没有。”民主人士梁漱溟给他的评价是“为商不有”。国民党元老张群说:“他是一位没有受过学校正规教育的学者,一位没有个人现代享受要求的现代实业家,一个没有钱的大亨”。

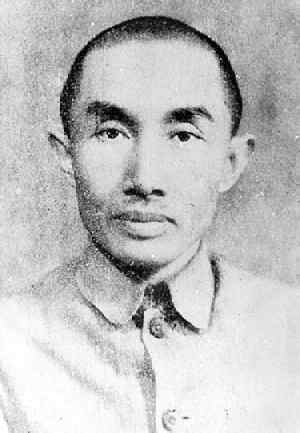

有一个人,被毛泽东赞誉为“中国近代工业发展史上四个不能忘记的人之一”。他就是著名爱国实业家卢作孚,在造就了一番空前的事业中,其厉行勤俭节约的品德为世人所敬重。

穿粗布衣服

卢作孚1893年出生在重庆合川肖家场农村,自幼养成了艰苦朴素的作风。

1925年卢作孚在重庆创办了民生公司,开始经营由合川至重庆,后又经重庆至涪陵的江轮客运。据卢作孚的弟媳、如今已96岁高龄的邓文媛介绍:卢作孚衣着扑素,用北碚三峡染织厂生产的芝麻色粗布作面料,以中山装为款式,制作了统一的公司制服“民生服”。

这粗布中山装就成了他常年的穿戴,及至他以后走上了交通部次长和全国粮食局局长要职,也常年穿着这看家的行当。

卢作孚留给人们最深的形象就是穿着这粗布中山装,加上为了节省时间而剃的光头。有朋友开玩笑说:“你的跟班都比你穿得漂亮。”

据卢作孚儿子卢国纪回忆,抗战时期,郭沫若任职的国民政府军事委员会政治部第三厅邀请卢作孚去演讲,闹了一出笑话。卢作孚坐车到门前,可负责接待的人不认识卢作孚,见第一个跳下车的人身穿派力司中山服,头戴巴拿马草帽,手拿着黑色公文包,十分气派,就急忙迎上前去握手,并一个劲说:“欢迎,欢迎。”其实这个人是卢作孚的工作助手,接待的人却把他当成了卢先生。

1944年10月,卢作孚到美国出席国际通商会议,仍然穿的是芝麻色粗布中山装。当时也在美国为乡村建设学院筹募捐款的晏阳初看到他这身行头,劝他道:“作孚,外国人很讲究衣冠,你这样不修边幅恐怕会吃亏的。”在这样情况下,卢作孚才同意做了套质地很一般的西服,也是从这时候开始,卢作孚才会在一些必要的场合换上西服。

受卢作孚的影响,其家人都以穿着简朴为荣。全家人的衣服和鞋子绝大部分是由卢夫人一针一线亲手缝制的。在繁重的家务之余,她还会抽出时间做一些绣花枕套和围裙,以及儿童的绣花帽子托人带到城里去卖掉,以贴补家用。

爱吃豆花饭

据卢国纪回忆,在自己幼年时,家境不好,不要说吃好,就是吃饱都很困难。后来父亲工资多了一些,但还是吃得很简单,平时一般吃不着肉,只有父亲在家时,或招待客人,家里才会买些猪肉合着素菜一起炒,做成这种“翘荤菜”吃,从来没有大鱼大肉。

“北碚豆花土沱酒,好耍不过澄江口。”这是一句旧北碚的民谣。豆花,民间布衣的素食。

据邓文媛介绍:卢作孚每次到北碚的时候,常到北碚管理局的食堂吃豆花饭,而且几乎每次用豆花饭宴请宾客时,卢作孚也把宴请地点选在那里。

卢作孚特别喜欢吃豆花下饭。据说他往往将豆花和饭调和一下,再倒入饭碗里,就像今天的烩饭一样,吃得有滋有味。

时任四川省主席的刘文辉可以说是卢作孚的“伯乐”,是他发现了卢作孚的才能并委以重任,他在几次视察北碚中,卢作孚都以豆花入席作招待。

在北碚卢作孚纪念馆存有一封书信的照片。1930年10月27日,卢作孚致信峡防局副局长熊明甫,再三嘱咐修路之事请客要节约。信中说,歇马场之马路会议,派人备上饭四席,每席最多两元;中饭四席最多一元,不用酒……

据卢国纪回忆:民生公司在重庆石板街的招待所,主要是卢作孚和民生公司的高级人员接待客人和开会研究工作的地方。这幢房屋一楼一底,不大,内部陈设简单朴素。卢作孚在城里办公,午饭和晚饭都在招待所吃。他吃了饭,一律照实付钱,记在账上,按月从工资中扣除。甚至常常为公家的事,邀请客人来吃便饭,也都记在自己的账上,自己付钱,不让公家负担。家人、儿女们进城在招待所吃了饭,同样是从卢作孚的工资中扣除。

|