原标题:听张充和讲故事

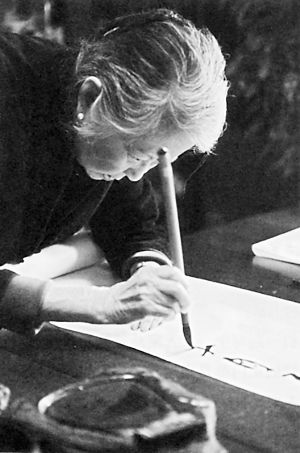

写行书的张充和,2009年

1948年,张充和与傅汉思结婚时拍摄的婚纱照

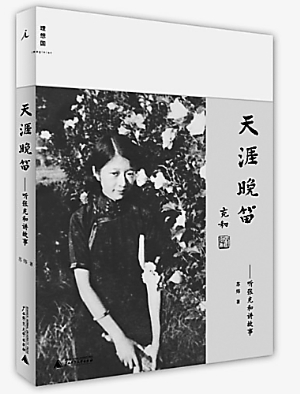

天涯晚笛

作者: 苏炜

出版社: 广西师范大学出版社

出版年: 2013年7月

张家姐弟十人战后团圆照,1946年7月摄于上海

前排左起:充和、允和、元和、兆和

后排左起:宁和、宇和、寅和、宗和、定和、寰和

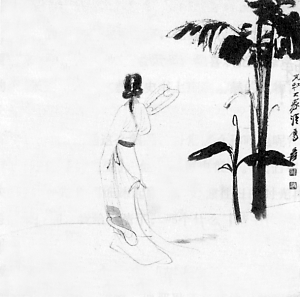

张大千画张充和表演的昆曲

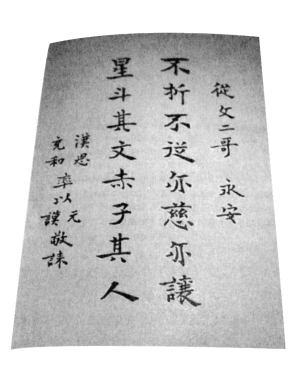

张充和为沈从文题的诔文,可以连成“从文让人”。

她是民国时代重庆、昆明著名的“张家四姐妹”中年龄最小的一位,集聪慧、秀美、才识于一身,是陈寅恪、金岳霖、卞之琳等等一代宗师的同时代好友兼诗友。她,就是民国才女,百岁老人张充和。

张家四姐妹被称为最后的大家闺秀,叶圣陶曾说:“九如巷张家的四个才女,谁娶了她们都会幸福一辈子。”这四个才貌双全的女子便是张元和、张允和、张兆和、张充和,娶了她们的四个幸福男人是:名噪一时的昆曲名家顾传玠、语言学家周有光、文学家沈从文、德裔美籍汉学家傅汉思。中国大陆旅美作家、批评家苏炜是张充和的耶鲁晚辈与居所近邻,多年来时相登门求教,学习书法、诗词。《天涯晚笛》一书即为张充和自本世纪以来向苏炜断断续续口述的人生故事,其中披露珍贵影像一百多幅,包括杨振声、查阜西送给她的结婚礼物“八卦墨”和“寒泉琴”,又特别附录“合肥四姊妹”的张家谱系图,其中主要篇什均经张充和亲自审阅修改。

民国时代的才女就这样从书中走来。

A那些名人 那些趣事

“那晚我演《刺虎》,正在后台化妆,梁实秋和老舍在边上练相声,一边练一边大笑,我就要他们先讲给我听听。老舍写相声很在行的,又是老北京,所以他是主角——逗哏的,梁实秋是捧哏的。排练时,有一个老舍举着扇子要打的动作,梁实秋说:‘你到时别真打,比比样子就好。’结果到了台上表演,说到兴头上,老舍的扇子一挥,真的就打过来了,梁实秋没有防备,这一打就把他眼镜打飞了!梁实秋手疾眼快,一手就把眼镜接住了。下面掌声大作,以为是他们俩故意设计好的,就大叫:‘安可!’‘安可!’(再来一次)他们俩相对哈哈大笑,相声讲不下去啦……”

“胡适很喜欢写字的,也喜欢到我这里来写,我这里的笔墨纸张都全哪!他的字学的郑孝胥,喜欢把撇捺拖得长长的。我问他,果然不假,他直笑:‘我的根底都被你看出来啦!’郑孝胥的字在他们那个年代很风行,很多人学的。”

她从民国走来,今年100岁,还跟我们一样活着。听张充和讲故事,故事里有末代皇帝族兄溥侗,有著名民主人士、教育家章士钊,有书法家沈尹默,有作家闻一多,有学者胡适,有画家张大千……张充和的相交师友,一众名家,灿若星辰,在张充和的故事中,我们看到了那个时代文化名人的真性情,感受到了那个时代的色调。

B 直白明锐 娓娓道来

书中,张充和讲故事的语气并没有华丽的辞藻,而是坦率直白的娓娓道来,给人的阅读感受就是一个饱经风霜的老人用看透世事的智慧和淡然的语气讲故事。对此,此书作者苏炜表示,“充和老人日常的说话语气和言述风格,基本上是优雅蕴藉中带着直白明锐的。我在记述过程中,尽可能保留这样的特点,把她说及的久远人事和切身感受作真实的文字呈现。”

“我学字多年,早就仰慕沈先生(沈尹默)的书风和大名,可是到了重庆,也不敢贸然造访求教。那是一九四一年吧,我在重庆国泰戏院演昆曲《游园惊梦》,演出很轰动。章士钊作了诗,很多诗人唱和,沈先生也和了两首,就抄录在纸上托人转给我,这样我们就认识了,以后就常常向他求教。那时候到沈先生家,一进去先报上名字。他听说我来了总是很高兴,我就站在那里看他写字,一站就站个半天。”

“沈先生(沈尹默)性格乐观,一点儿也没架子,写字就用一张小桌子,站着写,我就站在一边为他拉纸。看他写字真是一件很享受的事情。但他不要我学他的字,也不要任何人学他的字。他说,要学,就学他娘家的字——他说的‘娘家’,是他学书法追随的各流各派的老祖宗。这个‘娘家’,可大得不得了啊!”

张充和的姐姐张兆和是作家沈从文的发妻,自30年代张充和就读北大,到抗战后流寓西南,至回北大执教,张充和有相当一段时间与三姐兆和一家生活在一起。沈从文像对待小妹妹一样,呵护着张充和,张充和对沈从文尊崇、感戴。她为姐夫沈从文写诔文,“不折不从,亦慈亦让;星斗其文,赤子其人”,传诵一时。“那天夜里,我怎么都睡不着了,满脑子都是跟沈先生(沈从文)有关的事情。睡到半夜,干脆爬起来,研墨,写字,顺手就写下了这四句话。”“不折不从,说的是沈先生的坚守。他一生经历过各种坎坷,在‘文革’中也受过各种苦,可是他总是能坚守住自己的一点东西……”

民国时代早已远去,张充和就像是一位时光的代言者,她的故事就是那个时代的影子。也许,对于她,记忆和现实就是这样互相引领着,记忆中的故事映射出生命的高潮与低回,生活的平淡和激情,人与人之间的情谊与感动。

|