钱江

梁山道上说水浒英雄好汉

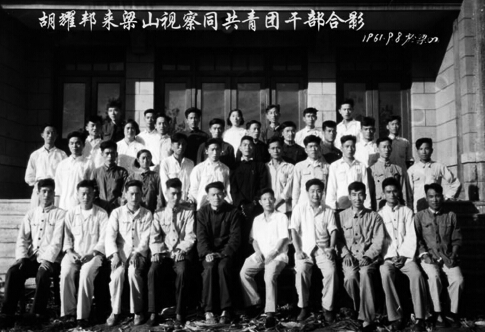

1961年9月8日,胡耀邦(前排右五)到梁山县视察时同共青团干部合影

离开金乡,胡耀邦于9月7日晚到达梁山县。山东省委副书记刘秉琳、菏泽地委书记狄生闻讯前来陪同胡耀邦。见面以后,胡耀邦说:“当前正值‘三秋’农忙季节,农民需要你们领导,要安排好农民生活,我只需一位县委领导陪同活动就可以了。”此后几天,主要是梁山县委副书记吴觉、共青团山东省委书记林萍、菏泽团地委书记张梅林陪同胡耀邦考察。

9月8日上午,胡耀邦参加梁山部分公社党委书记,县直农业、粮食部门的负责人,以及共青团干部座谈,听取粮食征购和农民生活情况汇报。

这在当时是个敏感话题,众人不敢多言。胡耀邦有感而发:“同志们还怕‘反右’吗?不要怕,说实话我保证没有人敢打棍子、扣帽子、装袋子!我告诉大家,党中央有指示,现在就要开始为错划‘右派’甄别平反摘帽!”他一边说着,一边把手头的一本书盖上头顶,随后又拿下来,会场上出现了笑声。事后看来,胡耀邦这话说得太早了。

会议气氛由此活跃起来,有人说了一声“胡书记”,要开口讲话了。胡耀邦插了一句:“请同志们不要叫我‘胡书记’,共青团不兴喊职务,大家都叫我‘耀邦’或‘耀邦同志’,彼此多亲切啊!”

梁山县委副书记吴觉为胡耀邦介绍与会人员,说到拳铺公社党委书记朱士江、班鸠店公社党委书记马玉振时,胡耀邦连称:“幸会!幸会!”他说:“你们拳铺是《水浒传》中朱贵卖酒的地方,实际是‘上梁山’的联络点。班鸠店是程咬金的家乡,程咬金是唐朝开国名将、鲁国公,也是大英雄。真是梁山英雄地,自古多英雄!”

接下来,胡耀邦认真听取发言。听到一个公社书记说获得了粮食高产的时候,他质疑:“你们公社的粮食产量有这么高吗?当领导要掌握实情,不要受骗,更不能骗人!”

座谈发言逐渐热烈,大家终于如实说出了此地购了过头粮,许多农民挨饿的情况。胡耀邦不时点头,时而长叹。

下午,胡耀邦游览梁山寨遗址。他对《水浒传》很熟悉,游览中一路讲了许多水浒英雄的传说。来到黑风口时,胡耀邦说:“这就是李逵把守的险要关口?风好大啊!传说‘无风三尺浪,有风刮掉头!’”

走到梁孝王墓坑时,胡耀邦说:“这个帝王墓坑与梁山的来历有关。梁山本名良山,西汉时梁孝王常在良山北麓打猎,后葬于此,良山由此改名梁山。”

胡耀邦还称赞说:“梁山大名鼎鼎,一部《水浒》名扬天下,这是中国和世界的骄傲,更是梁山人的光荣!要上下一齐努力把梁山建好。”他说:“梁山是游览的好地方,一百单八将在梁山的活动点很多,应当根据历史记载逐步修复,使《水浒》景点真实再现,让后人观赏它的原貌。”此时的梁山经受了1958年大炼钢铁之劫,砍去了大量树木,以致到处山石裸露。胡耀邦指点着说:“当年梁山森林茂密,是藏龙卧虎之地。现在应该多种树,把山绿起来。”

胡耀邦走后,梁山县团委连年组织青年上梁山栽植柏树。几十年坚持不懈,梁山逐渐重披绿装。

离开梁山前,胡耀邦将调研所知当地严重缺粮的情况向省、地委负责人简要通报,希望把梁山县征购的“过头粮”尽快返还农民,他连声说:“这可是救命粮啊!”

和“包产到户”的最初接触

离开梁山,胡耀邦从山东进入安徽,来到了宿县。这里的情况比鲁西南稍好。唐非印象中特别深刻的是,进入安徽境内,胡耀邦一路和当地各级负责人讨论,如何度过饥荒、恢复生产?

这时,淮北农村纷纷出现各种形式生产经营和分配方式,其中就包括在“文革”后被肯定、发展起来的“农田承包到户”(即“大包干”的前身)。既然是着手调研,胡耀邦很快就听到了关于“承包到户”的介绍,有些介绍人的口吻中分明带有“请示”的意思。

“承包到户”岂不是分田单干吗?胡耀邦对此感到新奇,也拿不定主意。他和唐非交换意见说,觉得这办法“有些危险”,听后“心里发虚”。但他又觉得,“承包”有吸引力,是可以抵御灾荒的一个好办法,但它如若发展起来会不会导致否定农村的人民公社制度?这确实是当时胡耀邦不愿触及,也是他最担心的。和宿县地委负责人一起讨论种种度荒办法的时候,胡耀邦的主导思想还是“放开”,多给农民一些自留地,让他们自己耕作,度过灾荒。当时的胡耀邦不主张普遍搞“承包到户”,但他明确地认为,在最贫困的地方,在交通不方便的地方,可以把土地经营自主权基本上交给农民,甚至采取“借”地给农民的办法,让农民充分利用土地,度过灾荒再说。

离开宿县后,胡耀邦来到蚌埠,听说出了明太祖朱元璋的凤阳县闹出大饥荒,饿死数万农民,为了稳定凤阳的情况,省委已任命曾任团省委副书记的马维民前去担任凤阳县委第一书记。胡耀邦认识马维民,立即要秘书李彦打电话过去,说要去凤阳考察两天。

胡耀邦是否去了凤阳?没有见到确切记载,但是随行秘书李彦(后任中宣部副部长)对胡耀邦关切安徽饥荒的急切心态,直到晚年还有深刻的印象。

安徽灾情严重,农民们采用多种方式“承包”抗灾的做法,确实激活了胡耀邦的思想,是坚持人民公社原有的分配制度,还是支持“承包到户”?胡耀邦反复考虑了一路。

当时,从人民日报抽调的一批干部来到河南省鹿邑县,担任从县委、区委到公社一级的党委书记。其中到鹿邑县贾滩区任区委副书记的陈援(即陈满正)回忆说,胡耀邦这次从安徽进入河南,在鹿邑县向县委负责人传达了刘少奇的指示。胡耀邦说,少奇同志在安徽视察的时候,指示省委将土地“借”给农民,每个农民借得好地三分,叫做“救命田”,用来生产口粮救命。

胡耀邦的传达正合县委之意。胡耀邦离开之后,鹿邑县委马上把这个意见传达到区、社和生产大队,要求把土地“借”给农民。陈援奉命到当地的杨湖口大队搞“借地”试点。

没想到农民被合作化浪潮吓坏了,没有一个敢站出来“借”地。陈援首先做通大队支部书记的工作,由他带头“借”地,终于把百余户农民带动起来,纷纷“借”地生产,结果对解除饥荒产生了明显作用。

胡耀邦从河南漯河结束此行的考察调研,上火车回北京。

在邯郸下车写“察看”报告

火车开动了,胡耀邦把唐非叫进包厢,谈了这次调研的感受。胡耀邦对唐非说,他要把这一路考察的结果,写成一个上报中央和毛主席的报告。

胡耀邦越说越激动,说到后来坐不住了。火车开到邯郸站,他们干脆下车住进了市委招待所。用一天时间,胡耀邦口授,唐非执笔整理,写出此行观感。

这份报告中要不要将此行看到的农村饥荒景象写出来?胡耀邦犹豫了半天,饥荒的景象一定使他内心痛苦。但是长期党内生活的理智也肯定提醒他考虑种种因素,最后,他决定不写那些惨状,他对唐非说:“把我们看到的这些记在心里吧。”

在邯郸写成调研报告初稿,大家登上火车返回北京。胡耀邦在火车上一路批阅修改,到北京后确定下一个长长的题目《二十五天三千六百里路的农村察看》。胡耀邦将这份“农村察看”送给团中央一些负责人征求意见,《中国青年报》总编辑孙轶青看后有不同看法,直言相告,走那么25天,就跑了3600里地,这样“走马观花”地剖析中国农村,行吗?胡耀邦考虑了一下,仍然认为这份报告站得住,并于10月2日上报中央办公厅,呈送毛泽东。中央办公厅摘编了这份报告,摘编文本说:

我带了3名工作人员,从9月4日到29日,在黄河、淮河平原农村跑了一趟,除乘火车外,行程约3600里。观感如下:(一)形势确实比去年好。所到之处,群众都说形势比去年好多了,不平调了,不瞎指挥了,干部不打人整人了,能多劳多得,生产、生活有了奔头。(二)水灾和水利问题。所到地区今年雨量并不算特别多,为什么水灾严重?原因有两条:一是雨下得很集中,二是水利建设有问题。今后不同的地区必须有不同的水利建设方针。(三)另一种灾荒和教训。为什么同样土质、气候条件而且紧紧相邻的县、社、队,却有好有坏:坏的地方主要是“五风”伤了元气,再加上今年的工作一再错过时机,吃了未能“见事早、抓得紧”的亏。(四)根本问题在于认真而具体地贯彻农业60条。(五)调动生产队小集体积极性的关键。大队统一分配,在当前是保护队与队之间的平均主义的一个堡垒。听说主席早就说过这个问题,并且说用分配大包干代替“三包一奖”,是解决生产在小队而分配在大队这个矛盾现象、真正调动小队积极性的一个大问题。我认为这是十分正确的。(六)经营管理要更细,多劳多得要落实。(七)一种起过作用但具有危险性的做法。

我们在安徽看到一个突出的问题,就是许多生产队实行了一种叫做计划、分配、大农话、抗灾、用水看水五个统一下的田间管理责任制。这种责任制的实际内容就是按劳力分等,把田长期分到户管,包死产量,超产全奖,减产受罚,遭灾减免。许多群众通俗地把它叫叫做分田到户或包产到户。听说,别的省也有少数地方自发地实行了这种办法。对此,我们的意见是:1.在一些“五风”刮得严重的地方,这种做法对调动社员的劳动积极性确实起了积极作用,这是一个客观事实。2.这种做法已出现了一些难以解决的矛盾和纠纷。3.这种责任制有两个前提,一是“五统一”,二是各户对产量要负完全责任,这两个前提势必会产生不可调和的矛盾,发展下去,最终会导致降低整个社会生产力水平。4.这种做法如大家还要干,仍可试行,但要允许不同意的地方不这样做,更不要把它说得绝对,避免被动。如果要转过来,也要有准备、有计划地转,不要造成混乱,使生产再受损失。

(八)完全恢复生产力的决定一环,在于能解决多少生产需要的大牲口。(九)市场、中小城镇和职工生活。农村集市都放开了,很活跃,但有些地方也有点乱。怎样做到“管而不死,活而不乱”?对此,我们感到:1.集体商业似乎要加快一点建立,并且似乎可以全部以货易货,以此来抵制和缩小各种投机者的捣乱。2.对盗窃国家财产和谋财害命的大盗窃犯必须法办。农民对小件的生产资料和生活资料要求很多,最突出的是要布。城乡供求关系更加紧张,职工生活下降很大。对此要发动大家,自己动手加以解决。(十)要教育干部把团结看作生命。有些地方干部之间还有隔阂,主要是因为一些受委屈的同志还没有平反,心情不舒畅。有些出了毛病的好同志检讨未过关,觉得出力不讨好。这件事在有些地方还得很好地抓一下。毛泽东很快看到了这份报告,在4天后的10月6日批示:“此件写得很好,印发各同志,值得一看。”

中央办公厅将毛泽东的批示转发到团中央,高勇见到了非常高兴,立即送到胡耀邦面前报告说:“耀邦同志,主席对你的报告作了批示,称赞写得很好。”

胡耀邦也非常高兴,抱怨了孙轶青一句话,说他只看到标题上的25天和3600里路,就断定是跑马观花,“满脑子形而上学”。显然,胡耀邦的这份报告有几处使毛泽东宽心和满意。首先是报告认为,农村形势“确实比去年好”,而且说“群众都说形势比去年好多了”。其次,报告赞同毛泽东关于要以生产队为核算单位的指示。尤其值得注意的是,胡耀邦在报告的第7条中,专门阐述了他对安徽农村出现的“包产到户”做法的认识,认为这是“一种起过作用但具有危险性的做法”。积极方面是“调动社员的劳动积极性”,但是他认为这种办法只能是在抵御大饥荒时“暂时采用”,如果“发展下去,最终会导致降低整个社会生产力水平”。为什么会这样?胡耀邦没有说。以当时情况推论,“包产到户”与人民公社“一大二公”的特点相抵触。毛泽东认为,这条底线不能碰。

其实,胡耀邦这条意见中的观点相互矛盾。一方面说“包产到户”有“积极作用”,又说不能发展下去;既说“这种做法如大家还要干,仍可试行”,又说要允许不采用这个办法,“以免被动”。也由于这些原因,毛泽东对胡耀邦的报告是有限赞同,这从他批示之简短可以看出,而且此后他再也没有提及。

而胡耀邦对这个报告论述的思想却在不断思索,逐渐倾向乃至最后支持“包产到户”。这种认识的发展过程,倒是胡耀邦的一个亮点。1982年10月,来到安徽视察的胡耀邦特地约请当年与他见面时积极介绍“承包到户”的地、县领导人,当面道歉,作自我批评说:“对‘责任田’的认识有先有后,当时我对这个办法是不赞成的。”“我欠了安徽人民一笔债。曾希圣同志搞责任田,我来调查过,我持不同意见,并报告了中央。”

(本文撰写过程中,唐非、高勇、刘易晏、李彦 先后接受了访问,提供了宝贵材料,谨致感谢!)

|

| 相关专题 |

| · 期刊选粹 |