1993年3月1日,電視屏幕上跳出個“氣象先生”宋英杰

中央電視台《天氣預報》每天的播出時間隻有5分鐘,卻穩居收視率的前幾位,即使現在人們有那麼多渠道了解天氣信息,即使大家說得最多的是“天氣預報越來越不准”,但每晚七點半之后的這5分鐘,還是有無數人守候在電視機前。

30多年前,《天氣預報》正式創辦。這一收視率極高的欄目是怎麼從無到有,從簡單到多元的?

明天的天氣是個秘密

在60年前,明天是啥天氣這件事,在普通老百姓看來還是個被嚴格管制的軍事秘密。1949年12月,新中國第一個國家氣象機構成立,那時候它的名字是中央人民政府革命軍事委員會氣象局,直接受中國人民解放軍總參謀部領導,職能是為國防服務。老百姓如果想知道明天的天氣,隻能從前一天傍晚的晚霞裡猜測一二。

1953年7月,朝鮮戰爭結束,出於經濟建設和防范災害天氣的需要,天氣信息開始解密。8月1日,毛澤東、周恩來簽署命令將各級氣象組織從軍事等級轉到政府等級,氣象信息開始為經濟建設服務。1956年開始,中國的老百姓可以從廣播裡聽到天氣預報了,《人民日報》、《北京日報》、《工人日報》等也會刊登第二天的天氣情況。

改革開放初期,出國考察熱風靡全國,氣象行業也不例外。1979年,中央氣象台副台長王世平隨團到日本訪問。日本當地一家氣象台熱情招待,晚餐被安排在一家極富特色的居酒屋,通往后廚的過道上,還放了一台電視機,屏幕裡正在播日語新聞。

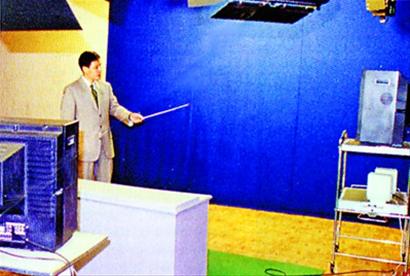

突然,屏幕上走出個小伙子,指著背后的一幅日本地圖認真講解,屋裡的日本人一下全都不說話了,眼睛齊刷刷地盯著屏幕,幾分鐘后講解結束,大家才繼續喝酒聊天。這景象讓王世平吃驚不已,日方代表說,這就是日本的電視天氣預報,這些氣象信息由國家提供,由公司加工制作成電視節目,再通過電視向公眾發布。

這小小居酒屋裡剎那間安靜的幾分鐘,讓中國氣象人第一次見識到以電視傳播氣象信息的巨大效應。在回國的路上,代表團就開始討論,中國的天氣預報也應該有電視版。

|