1958年陪同毛主席視察

陪同毛主席檢閱

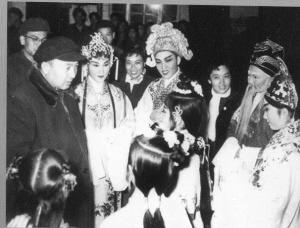

看望天津越劇團演員

鐘鼎所銘 為國建功勛

李耕濤同志,河北省阜平縣人。生於1912年12月21日,1929年加入社會主義青年團,1937年轉為共產黨黨員。抗戰爆發前,在徐水縣鄉村師范以教員身份作掩護,從事地下革命工作。七·七事變后,黨組織安排耕濤同志先在曲陽縣任縣長,翌年任冀中行署副主任,與行署主任呂正操搭檔,1940年至1943年任一分區專員公署專員。

耕濤同志25歲當縣長,26歲當行署主任,從青年時代就顯示出聰明才干和卓越的組織能力。抗日戰爭時期,日寇對抗日根據地不斷進攻和掃蕩,實行殺光、燒光、搶光政策,每次連續兩三個月,冀中平原抗日根據地受到極大破壞。在殘酷的環境裡,耕濤同志經常到各游擊區發動群眾開展對敵斗爭。有時一個晚上就發動七八萬群眾,把敵人的封鎖溝、封鎖線、封鎖點統統破壞。耕濤同志因地制宜,一方面配合軍隊參與扒鐵道、拆高壓線等對敵武裝斗爭,一方面採取靈活的方式,做爭取偽軍的工作。他知道冀中群眾愛好梆子腔,就組織一些會唱梆子的年輕人,趁黑夜沿著封鎖溝鑽到漢奸的炮樓底下,手舉大喇叭對著炮樓裡的偽軍唱梆子腔,以此喚起偽軍的思鄉之情,並作政治宣傳,勸偽軍放下武器,不要當漢奸,不要給日本鬼子干事。偽軍聽了,下鄉討伐時再也不敢禍害老鄉。

在戰爭年代,解決部隊吃飯的問題是首要工作。每年秋收后,解放區都要征收公糧。征多少,如何完成,征到大批糧食如何儲存,以確保部隊和黨政機關一年不至於挨餓,同時,還要對付敵人的掃蕩和搶糧。耕濤同志搞了直接征收制,提出:“有糧出糧,糧多多出,糧少少出。”經過統籌計劃和精心安排,他與干部、群眾一起征糧、拉糧、護糧、存糧,一切井然有序,年年出色完成上級下達的指標。行署主任呂正操這樣評價:“用的是很得力的干部,像李耕濤等把交公糧的問題安排得非常好。這是保証群眾的積極性和持久性的必要措施。”聶榮臻司令員到一分區視察,看到軍隊、干部、老百姓不僅吃得上飯,還儲存有相當一部分糧食,很滿意,他表揚了負責這項工作的耕濤同志。

當年,日寇對抗日根據地不斷進攻和掃蕩,在艱苦的形勢下,地委、專署和工、農、青、婦等領導機關大部分干部都分散到了各地,隻有少數幾個領導成員帶領一個極其精干的機關,隨著情況的變化而轉移。年輕的耕濤專員,在地委統一領導下,結合本地區的具體情況,認真貫徹中央指示,開展抗日民族統一戰線工作,對敵斗爭,在領導生產和處理黨、政、軍、民各方面的關系上,都取得了突出的成績,圓滿地完成黨和人民所交付的一項又一項重任。

耕濤同志性格開朗、豁達,無論條件多麼艱苦、環境如何險惡,他總是朝氣蓬勃,樂觀向上,共產主義理想和革命的人生觀從不動搖。當年在一分區任司令員兼地委書記的楊成武同志,多年后還記得,一次耕濤同志對他說:“我們家鄉阜平,是個窮縣,山地多,種有許多棗樹,群眾隻有吃棗子面,生活艱苦。抗戰勝利后,在全國奪了政權,我一定要把阜平建設好,讓縣裡村村通公路,戶戶點電燈。大沙河水少,要興修水利進行改造,讓老百姓過上幸福生活。”在那樣艱苦的年代,他心裡裝的是家鄉父老,奮斗的目標是趕走貧困。

耕濤同志思想豁達大度,民主作風好,責己嚴而待人寬,黨性強,不搞邪門歪道,從來不整人,所以上下左右關系都好。在中央決定各解放區實行一元化領導后,政府由耕濤同志分工負責。他對地委和軍隊領導干部十分尊重,關系融洽,處理政府與軍隊的關系,能從大局出發,注意加強團結,對於統一分區黨、政、軍、民的步伐,在“一切服從戰爭”的總原則下,粉碎日寇掃蕩,起了很好作用。

抗日戰爭年代擔任冀中行署主任的呂正操,一分區司令員兼地委書記的楊成武,副書記王國權等老將軍,當年都曾和耕濤同志同吃一鍋飯、同睡一鋪炕,一起配合工作,這些同甘共苦過的老戰友,眾口一詞稱贊耕濤同志“政治敏銳,思想開朗,精明強干,工作扎實、潑辣,作風平易近人,有理想、有干勁,又風趣,才能是多方面的。”耕濤同志在干群中均有良好口碑。

耕濤同志在抗日戰爭時期的卓越才能,也曾引起外國記者的關注,當年美國的《時代周刊》曾以《1940年河北的領導人李耕濤》為題,對這位時任冀中行署的副主任作過報道。

|