原標題:一代偉人的情感魅力出少年(圖)

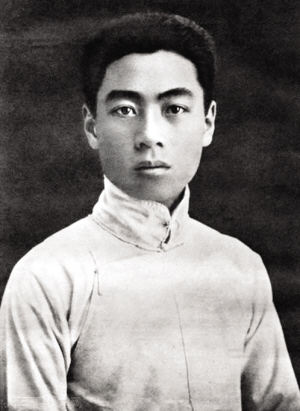

南開學校畢業留影

與老師伉乃如及同學合影

南開學校新劇團主要演員合影

今年8月是周恩來入學南開學校100周年,其間的學習和生活,為一個真誠愛國者向堅定的共產主義戰士轉變,進而成為道德政治雙重品質流芳千古的一代偉人打下了堅實的發展根基。作為精神風范的基礎,周恩來思想情感豐富、人格魅力獨特,早在青少年時代就非凡超群。披覽其在南開學校的校中書信習作,賞閱斯文,如慕斯人。

一

書信善於表情達意和直接與人心靈溝通,在古代就是一種專門的文體,民國初年正規學校的國文課程中仍為必教必學的科目。周恩來就讀南開學校期間的50余篇作文中,書信體多達12篇,篇篇展露出一個少年學子多彩而趨於成熟的情感世界。

考入南開學校的轉年春天,周恩來的第一篇書信作文《春假約友赴山海關旅行短札》有對山海關的描述,“長城委婉於西,渤海之濤於東,關號第一,地居險要,是行或有所得,勝於悶居斗室百倍”,顯然是出於對大自然和祖國河山的酷愛,並由此而生“觀察燕趙之習俗,復有昔日所謂慨感悲歌之士者”之願,表露出強烈的愛國情愫。此時,周恩來已於三年前由江蘇淮安先到東北沈陽后移居天津,小小年紀的故鄉情在感受祖國南幽北壯之自然美景的同時,增添了新的社會認知,尤其身臨日俄蹂躪,深感亡國之危。1915年年初,日本以“二十一條”推進獨霸中國的侵略行徑。在天津救國儲金募款大會上,剛滿17歲的周恩來作為南開學校演說會會員現場演說,號召奮起圖強,誓雪國恥。正值學校書信作文課程,便借《廣募救國儲金致友人書》的命題表達了他的拳拳愛國之心,疾呼“彼以鐵血凌人,我徒恃赤血而無黑鐵”,喚醒“忍辱含垢,低首言和”的夢囈,暢想“聚中國數十萬州縣之款而集之”后,自己祖國將會有一個多麼美好的遠景。然而,殘酷的現實卻使其瞬間破滅。

目睹山河破碎、民族危亡,而內心激蕩,立志愛國救國為己任,這是中國近代絕大多數先進知識分子共同經歷的人生道路,周恩來也不例外,只是早在青少年就表現出與眾不同。如《駁友人論時事書》言道:“修德敬業上三致意焉。”僅有遠大的愛國抱負和滿腔熱忱無法力挽狂瀾,隻有讀書、修德、敬業充實自己,才能利於探索救國救民之路。如果說,中學時期以后周恩來才開始對拯救國家、振興中華之路的尋求,那麼,南開學校時的愛國之情,則主要表現為“尋路”志向的萌生到確立。

富於情感的周恩來在書信習作中多處寫到同學情、朋友情。從他入校不久的3篇書信習作中我們看到,由於周恩來惜時愛友無私助人,故而在走筆勸學勉進時能夠出自真心實意,悉心體貼。例如,“光陰當惜,一去不返”(《勸校友勿曠功課從速銷假啟》),“多啖生物,無非致病之由﹔食不按時,是乃招疾之媒”(《勸友人慎重飲食免致時疾啟》),“奈弟以關河修阻,不獲親瞻顏色,以盡友朋之責,良用歉然”(《約友入足球隊啟》)。尤其令周恩來關注的是同窗的精神世界,如他對赴上海求學的朋友別樣關切,“浦江俗尚奢淫,守身非易,一朝失足,恨成千古”(《勸友人慎重飲食免致時疾啟》),希望與自己同庚之學子無論身處何域,都能堅守高潔志向,遠離庸靡世風。

經常觸動周恩來情感世界的莫過於親情。書信文體中的家書多指父子、兄弟、夫妻之間的往來信函,其常規內容亦為日常生活瑣事及其情感表達。1916年3月間的《稟家長書》周恩來寫得不同尋常。在與長輩親人的絲絲竊語中,簡潔問候匆匆禮數后便傾情道出一個少年的親情感悟:“侄自問痴長十八年,大人撫之育之,至今仍一無成就。家中贍養,不能稍分大人勞肩,反使大人隻身走千裡外,為子侄謀衣食,侄罪重矣。瀕行時,侄殊不欲至站恭送,以傷大人之心。但憶七載依依,承歡膝下,驟別慈顏,忽覺親我者又少一人,是以縈懷莫去,繞繞不能離異。”先輩的舐犢之情與兒女的孝敬之願表達得淋漓盡致,不僅會使讀信的伯父動容,也令所有親聞者感動不已。

書信習作中周恩來種種情與感的流露,雖其年少,但也離不開他的內在意識和精神思維,從中我們已經感到了美好情感對人的崇高品質的奠基與促成。

|