任春

|

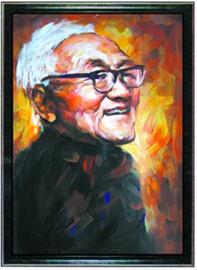

巴金(油畫)

克衛 作

|

||

巴金在閱讀

|

||

巴金與冰心

|

||

與巴金合影 (右二為趙蘭英,右一為李小林)

巴金,20世紀中國杰出的文學大師,中國當代文壇的一棵參天大樹。

1998年12月29日,94歲的巴金對一個人說:“我死了后,你幫我寫一篇文章,看看我是一個什麼樣的人,我說的是真話還是假話。”

這個人,便是採訪巴金26年的新華社高級記者趙蘭英。

初秋,一個陽光燦爛的午后,記者與趙蘭英面對面。在她娓娓的敘述中,一個講真話、做真事、捧真心,可親、可敬、可愛的巴金老人,徐徐走來,越來越清晰,越來越真實。

“可以26年追隨採訪一位值得尊敬的人,我很幸運。”

趙蘭英,這位新華社高級記者在其30多年的職業生涯裡,報道的都是與上海文化相關的人與事,申城文化名人幾乎被其一一訪遍。而在這些文化名人中,趙蘭英對巴金的感情最深。

巴金說,最怕記者採訪,但趙蘭英隨時都可以來﹔巴金的女兒李小林說,我爸爸熟悉了趙蘭英的氣息。

在巴金最后幾年的歲月裡,趙蘭英像巴金的家人一般,經常去華東醫院看望老人。哪怕已經無法用語言交流,只是摩挲一下老人的手,趙蘭英心裡便感到踏實而溫暖。

講真話

“講出了真話,我可以心安理得地離開人世了”

走進趙蘭英的家,頂天立地的書櫃佔據了客廳的四面牆,一屋子的書,將小小的客廳“撐”得滿滿當當。

《巴金全集》、《巴金譯作集》、《與巴金零距離》、《感覺巴金》……一本本書,訴說著主人與巴金的特殊緣分。

趙蘭英抽出其中一本《隨想錄》說:“這是巴老晚年奉獻給社會的重要財富,是一部講真話的大書。”

“講真話”三個字,在這部巴金用生命書寫的作品中熠熠閃亮,亦是巴金的“靈魂刻標”。

1978年,年逾古稀的巴金著手《隨想錄》書稿的寫作。至1986年,全部150篇完稿,歷時8年。

巴金在開篇寫道:“我不想多說空話,多說大話……這只是記錄我隨時隨地的感想,既無系統,又不高明。但它們卻不是四平八穩,無病呻吟,不痛不痒,人雲亦雲,說了等於不說的話,寫了等於不寫的文章。”

《隨想錄》觸及社會生活的方方面面,更勇敢面對作者的靈魂。彼時,“文革”剛剛過去,巴金率先站出來,坦承自己在“文革”中講過違心的話,寫過違心的文章,傷害過一些朋友,這在社會上引起了強烈的反響。

1987年6月,《隨想錄》出版合訂本,在為此撰寫的“新記”中,巴金如釋重負地寫道:“講出了真話,我可以心安理得地離開人世了。”

對於巴金而言,“講真話”不僅是寫作的基本標准,還是為人的一貫風格。“無論在什麼年齡,無論在什麼場合,無論對什麼人,他都講真話、講大實話、不故作高深,這就是巴老的風格。”趙蘭英說。

1949年7月,中華全國文學藝術工作者代表大會在北京召開,開會之余,歌唱家周小燕請大家題詞留念。

有人題的是:“為建設人民音樂而努力!小燕同志。”有人題詞:“為人民服務。”有的寫:“為人民服務者,拜人民為老師!小燕同志。”有的說:“唱出人民的聲音。小燕同志。”有的則說:“人民歌唱家,是最光榮的稱號。為人民歌唱,歌唱人民吧!”

在大同小異的題詞中,唯獨巴金寫道:“我們都高興聽您唱的歌。小燕先生。”

一句朴實無比的話,巴金的“真”躍然其上。從不喜歡把話往大裡說、往空裡說、往高裡說的巴金,用最簡單的語言表達了自己最真誠的心情,卻因為這份“真”,給周小燕留下了深刻的印象。

上世紀80年代,華裔女作家聶華苓來上海,巴金在國際飯店宴請她。聶華苓緊緊握住巴金的右手,激動地說:“今天真幸福,能夠和您握手。您這隻手是一隻了不起的、偉大的手。”

巴金舉起右手,看了看,笑著對大伙說:“這是一隻吃飯的手。”

大伙愣了一下,旋即都笑了。聶華苓的本意指這是一隻寫出無數偉大作品的手。而在巴金看來,這就是一隻吃飯的手、一隻勞動的手。這句大實話,是自謙,是幽默,體現的是一個人的真實性情和謙遜品行。

20余年的採訪中,一件小事令趙蘭英記憶猶新。那是1997年11月25日,巴金94歲華誕,趙蘭英前去華東醫院為他祝壽。

當她送上祝福后往外走時,巴老輕輕叫住了她。他說:“你的稿子我看了,寫得很好。但當時我沒有聽見‘喀嚓’的聲音。”

巴老嘴裡的“咔嚓”,指的是趙蘭英一篇報道裡的描寫。

此前不久,巴金在校對《巴金譯文集》的稿子,起身去取一本書的時候,動作有些過猛,導致脊椎骨折。趙蘭英聯想到自己之前腳背骨折時聽到了“咔嚓”一聲,便理所當然地在報道中用 “喀嚓”二字來形容巴金骨折時的聲音。事實上,老年人由於骨質疏鬆,骨折時不易聽到聲響。

這件小事,讓趙蘭英反思了許久。身臥病榻的巴老不僅認真地看了她的報道,而且並不因為和她熟稔便放過瑕疵,對她實話實說地點出問題。“這對我來說是一個教訓。”趙蘭英特地就此事在《新聞記者》上寫了一篇文章,用這個教訓告誡自己,也提醒同行。

|